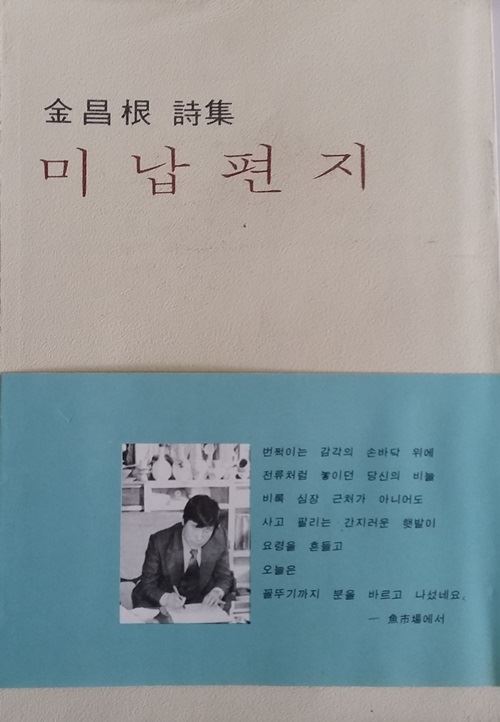

시인 김창근 교수의 젊은 시절. 출처: 시집 '미납편지'

시인 김창근 교수의 젊은 시절. 출처: 시집 '미납편지'

아마 부산대 70년대 학번들은 모두 기억할 것이리라, 진주식당을. 70년대 학번들은 굴뚝새(독수리탑을 그렇게 불렀다.)를 지나서 무지개 문을 나오면 길 양 옆에 늘어선 많은 음식점들 가운데 에뜨랑제 다방과 진주식당을 기억할 것이다.

길 아래 계단을 내려가 문을 열고 들어간 실내- 고장으로 켜지지 않거나 가끔씩 깜박이는 전깃불과 자욱한 담배연기가 뒤섞여 어스레한 분위기, 앉은키보다도 훨씬 긴 등받이로 보이지 않는 사람들, 여기저기서 떠드는 것 같지는 않는데 낮게 깔리는 소리들로 가득 차 있다. 에뜨랑제는 짜장면 값 150원, 소주 값 100원보다 비싼, 그러나 담배꽁초를 태운 것 같은 쓴 커피(값 200원)을 마셔야 대학생답게 문화생활을 하는 것 같은 느낌으로 가는 곳이었다. 에뜨랑제는 고급스러운 차원 높은 담소를 나누는 멋지고 우아한 지성인이 되는 느낌을 준다.

진주식당은 계단을 내려가지 않고 살짝 큰 걸음 한번으로 뛰어내려도 쉽게 들어갈 수 있는 곳, 실내에서 창밖을 보면서 지나가는 친구들을 전혀 부담 없이 부를 수 있는 곳, 창밖 거리를 지나가며 슬쩍슬쩍 쳐다보면 불러줄 친구가 앉아 있는 곳이다. 찌그러지고 뭉개진 양철 대야에 가득 채운 막걸리를 성한 곳이라곤 한 군데도 없는 작은 종지로 마음껏 마실 수 있는 곳, 얼마나 찌그러졌는지 반 되도 들어가지 않는 한 되짜리 양철 주전자로 막걸리를 마실 수 있는 곳. 무엇보다도 술 값 걱정을 전혀 하지 않아도 되는 곳. 학생증이든 책이든 무엇이든 술값으로 받아주던 진주식당.

부대문학의 밤이든 시화전이든 아니 행사를 전혀 하지 않고도 가서 막걸리를 마시고 문학이든 뭔가를 소리 높여 마음을 열어 놓고 술과 분위기에 취해서 정신을 잃어버릴 수 있는 곳.

1975년 가을 이름을 밝힐 수 없는 부대문학회 회원 몇이서 정신 줄을 채 놓기도 전에 김창근의 시집 『미납편지』를 잃어버렸다. 아니 고백컨대, 그 시집을 막걸리로 바꾸었다. 한 회원이 시집 뭉치를 들고 와서는 누구의 시집이라고 말하는 순간 문청은 멍청이 되고, 멍청은 막걸리 통이 되었다. 멍청에게 시인 김창근이 누구인지, 시집에 어떤 시편이 수록되었는지 전혀 문제가 되지 않았다. 다만 문청의 고수로 나아가기에 반드시 필요한 술값이 생겼을 뿐이었다. 그날 이후, 더구나 시집의 주인은 우리를 소문의 벽에도 가두지 않았다.

그렇게 소리 소문도 없이 시간이 흐르고 2003년 1학기가 끝날 무렵 시인 김창근 교수님이 간단히 전화를 했다.

“다음 학기 우리 학과(동의대 문예창작과)에 와서 강의를 할 수 있겠냐?”

“예.”

2학기 강의를 시작하고 한 달쯤 지나서 당시 조교였던 손화영 시인이 교강(교수와 강사) 협의회를 광안리 횟집에서 한다고 알려 왔다.

아동문학가들에게 널리 알려진 횟집에서 시인 김 교수님을 비롯하여 배익천(동화작가), 유익서(소설가), 조의홍(시인) 그리고 말석에 필자가 둘러 앉아 환담을 나누었다. 이야기와 술이 뒤섞여 분위기가 무르익자, 김창근 교수는 갑자기 필자를 보고는 웃으면서 ‘저 친구들이 첫 시집 『미납편지』를 ‘미납’으로 만들었어.’라고 쓱 한 마디 던지고는 화제를 바꾸었다.

실제 김 교수님은 박사과정의 1년 선배이기도 하지만 박사과정에서는 물론 어떤 자리에서도 합석을 해 본 적이 없는, 감히 근접할 수 없는 대선배(무릇 16년의)이다. 김 교수님은 우리들이 저지른 첫 시집의 치기어린 술집 저당 사건에도 아무런 말씀이 없었다.

한 학기 강사를 시작하기 전과 마치고 나서 김 교수님과는 ‘일’로 몇 차례 전화 통화를 했기도 했지만 자리를 같이 하지는 못했다.

문청 시절의 흔적을 당시 학보와 교지 등에서 뒤적이다가, 시집 『미납편지』의 출판 기념회가 1975년 11월 1일 중앙동 해기회관(부대신문, 1975.11.3.)에서 열렸다는 기사가 그 시집의 저당 사건으로 되돌아가게 했다.

시인 김창근의 시집 '미납편지' 표지.

시인 김창근의 시집 '미납편지' 표지.

그 사건을 접하고는 김 교수님에 대한 흔적을 다시 뒤적였다.

“회고하건대 (…) 소위 백일장 시대의 대표주자들로 이미 꽤 알려진 터이어서 당시의 당돌한 부산문회시절부터 (…) 영남 학생 콩쿠르였다. (…) 내 당선 시의 제목이 ‘화분’이었다. 그때가 정확하게 1962년 2월이었고 그해 나는 졸업과 동시에 부산대학교로 진학하였는데 (…) 부대신문사에서 근무하기 했던 것인데 이후 대학의 선후배들이 뜻모아 길을 연 ‘간선문학회’에 입회하여, (…) 재학시절 부대문학상을 (…) 수상하기도 하여” - 김창근, ‘바다에도 가을이 오는데’, 『누부야 누부야』, 세종출판사, 2017, 223쪽.

“제대 이후의 독립가옥과 황성옛터, 어거지로 벌여 앓았던 시화전, 8년만에야 떠밀려 나왔던 캠퍼스(부산대), 6개월 여의 병원 생활, 진주에서 했던 3년간의 칩거 (…)” - 김창근, 후기, 『미납편지』, 친학사, 1975

“78년부터 80년까지의 그 어려웠던 3년 동안에는 일선 교사직까지 팽개치고 백의종군하는 마음으로 이 옛 터(부대신문사 간사)에 돌아와 (…)” - 김창근, 땀에 젖은 습작의 흔적들, 부대신문(축쇄판 제 4권)

김 교수님의 ‘독립가옥, 황성옛터, 간서문학회, 부대신문’ 등은 나의 문청 시절에는 ‘전설’로 전해졌다.