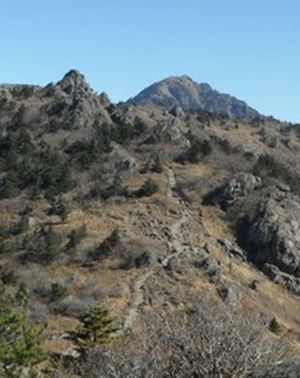

연하봉 중턱길. 그 너머 천왕봉.

연하봉 중턱길. 그 너머 천왕봉.

닿는 대로 앉았다. 저만치 더 맞춤한 자리가 있을 법도 했지만 그냥 자리를 잡았다. 어차피 산중, 더 편안함을 찾아 뭘 하랴! 주위에는 아무도 없다. 나보다 먼저 가버렸는지 뒤처졌는지는 알 길이 없다. 어쩜 ‘없는 길’을 길 만들며 걸어왔기에 모두와 길이 어긋나 버렸는지도 모를 일이다. 어쨌든 사람멀미를 느끼지 않아도 좋을 공간에 고즈넉한 오후이다. 딱 안성맞춤, 생각이란 걸 한다.

쉼 없이 걸어왔다. 등 떠밀려서도 걸었고, 소소한 보상에 감격해 냅다 걷기도 했다. 돌아보면 넘어온 산들이 하나, 둘, 셋... 두 손으로는 다 꼽을 수 없다. 앞을 보니 또 이 산이 떡하니 버티고 있다. 아니, 나를 손님으로 푸근히 맞고 있는지도 모른다. 지나온 산들과는 또 다른 풍광을 선물하며 너른 가슴을 열고 있지 않는가. 가슴골에 땀을 흐리며 이 산 정상에 오르면 거기에 아르카디아(Arcadia,이상향)가 있을까?

고등학교 3학년 겨울방학, 너무 멀어져 있어 손을 뻗고 뻗어야 끄집어 낼 수 있는 추억의 호시절. 다들 한꺼번에 쥐어진 시간과 자유를 주체할 수 없을 때였다. 해거름에 막걸리를 용감하게 마시고 이슥해지면 추수 끝나 휑한 들판을 싸질러 다니며 유행가를 불러 제꼈다. 달빛은 포근히 밝았다. 교교한 달빛이 사뿐히 내려앉은 새하얀 서리 들판, 운치에서는 ‘메밀꽃 들판’은 저리 가라였다. 춥지도 않았다.

그래도 깜냥깜냥이 ‘의미’를 챙기고 싶었다. 하여 지리산 등반을 모의했다. 서넛은 빠지고 네댓은 결행하기로 작당을 했다. 거사였다. 40여 년 전 우리에게 지리산은 에베레스트 산만큼이나 멀었다. 지리산과 가까운 곳에 살지만 차비가 걱정되는 터수에 텐트, 버너, 코펠 등 등산 장비는 낫이나 괭이, 지게와는 다른, 딴 세상의 물건이었다. 궁하면 통한다고 했던가. 때마침 대처에서 유학하는 친구들과 형들의 도움을 받아 하동에서 진주, 진주에서 중산리 가는 버스를 탈 수 있었다. 모두들 교련복 차림에다가 등하교 시의 그 운동화 끈만 더 조여 매었을 뿐이었다. 나는 돌팍길(돌멩이길)에 출렁이는 버스의 차창 너머 수림과 계곡에 감탄하면서 『맹자』에 나오는 한 구절을 속으로 뇌었다.

“공자는 동산에 올라 노나라가 작다 하고, 태산에 올라 천하가 작다 했다(孔子登東山而小魯 登泰山而小天下).”

“같이 출발하면 안 되겠나?” 남달리 냅뜰힘이 좋은 친구가 있었다. 그는 꼭 30여 분 거리를 앞서 갔다. 쉬고 있다가 우리가 도착하면 그는 일어섰다. 성질대로라면 후다닥 앞서 그가 내 꽁무니를 따르게 하고 싶었다. 그러나 숫제 땀범벅인 허우대 좋은 친구의 눈빛을 배반할 수 없었다. 그도 내가 쏘아붙이는 눈찌에 뒤통수가 근지러웠는지 쭈뼛쭈뼛 뒷눈질을 했다. 그러나 당차게 되쏘았다.

“나는 천왕봉을 빨리 정복하고 싶다.”

언어는 인간의 사상과 정서를 표현할 수 있게 하는 가장 고급한 도구이지만, 그만큼 ‘참’에서 멀어지게 하는 아주 불완전한 수단이다. 거창하게 진리는 관두고라도 우리 마음속의 움직임, 말로서는 포착할 수 없다. 어휘가 부족한 탓이 아니다. 말 그 자체의 한계이다. 더구나 익숙한 사전적 의미는 ‘참뜻’에서 더욱 어긋나게 하기도 한다. 한데도 우리는 왕왕 말에 포박 당한다.

정복! 도대체 이 세상에 ‘정복’해야 할 대상이나 객체가 있을 수나 있으며, 어떻게 하면 정복하는 것일까?

안다. 이 앞산 산정에 오르면 또 저 멀리 산, 산, 산이 끊임없이 펼쳐질 것이라는 것. 둘러보니 마침 갈림길이다. 오르로 외로 앞으로 다 길이다. 잡풀 우거진 ‘가지 않은 길’도 있다. 길이란 별 건가. 많이 다니면 길이지. 하여 생채기 좀 나더라도 길 내며 걸어감도 나름 맛이 쏠쏠하리라.

누구는 말한다. 길은 여러 갈래라 목적지에는 애당초 도달할 수도 없고, 이 산 넘어도 또 산이니 그냥 주저앉자 즐기자고. 그러나 우리의 행로에 있어 목적지라는 게 있기나 한 걸까? 있다면 어떻게 생겨먹었을까? 그리고 뭣을 즐길까?

‘진리’나 ‘행복’을 목적지로 생각한다면, 이는 산정을 한 번 밟고는 그 산을 정복했다는 우를 범함과 같다. 즐김을 형이하학적인 '욕락(慾樂)'의 채움으로 이해한다면 어제의 고통을 또 내일도 겪어야 한다.

목적지를 묻는 하릴없는 짓에 에너지 낭비하지 말자. 길이 여러 갈래로 멀고 산은 높고 첩첩하니 하 좋은가. 끝이 없으니 죽을 때까지 걸을 데가 있는 것. 곧 넋을 놓는 날까지 새로움을 파먹을 밭이 있다는 ‘희망 있음’과 진배없지 않는가. 인간은 호모 루덴스(Homo Ludens), 즐김의 동물이다. 즐겨야지. 산길의 진달래도 보고 들길의 풀꽃과 수작하며 세상이란 큰 책을 읽으며 걸으며 즐겨야지.

“年年歲歲花相似(연년세세화상사)

歲歲年年人不同(세세연년인부동)”

해가 가고 또 가도 꽃은 비슷하지만

해가 가고 또 가면 사람은 같지 않다네.

같지 않으면 어떠랴, 늙으면 어떠랴! 다함없는 소풍 길을 걷는 사람이.