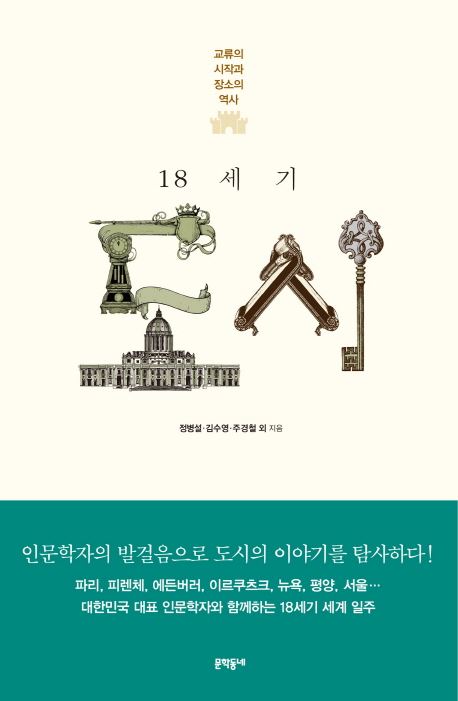

학자 25명이 쓴 신간 '18세기 도시'

'단원 풍속도첩'에 실린 '주막'.

'단원 풍속도첩'에 실린 '주막'.

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = "'담배 사려' 외치는 소리 끊어졌다 이어지고/ 행랑에는 등불 밝혀 골목길이 환하다/ 한가로운 네댓 사람 팔짱 끼고 말하네/ 밤새 군칠이집에 술을 새로 담갔다더군."

18세기 문인 서명인은 1766년 종루(鐘樓) 거리를 지나가다 본 풍경을 소재로 시를 한 수 지었다. 군칠이집은 개장국 요리로 명성이 자자한 술집이자 술독 100여 개를 보유한 대형 주점이었다.

술집이 비단 군칠이집뿐이었을까. 당시 한양에는 술과 음식 맛으로 경쟁하는 가게가 거리마다 포진했다. 정조 18년(1794) 과거에 급제한 이면승은 책 '금양의'(禁釀議)에서 "골목이고 거리고 술집 깃발이 서로 이어져 거의 집집마다 주모요 가가호호 술집"이라고 비판했다.

안대회 성균관대 교수는 학자 25명이 쓴 글을 모은 신간 '18세기 도시'에서 술집으로 흥청망청한 한양 풍경을 이처럼 소개한다. 서명인과 이면승이 남긴 기록 외에도 많은 선비가 술집에서 경험한 풍류를 글로 적었다.

서유구는 "홍등은 후란교(后欄橋)를 뒤덮고/ 잘 익은 새 술은 맑고도 맛이 좋네"라고 읊었고, 박제가는 "오리 거위 한가롭게 제멋대로 쪼아대는/ 물가 주막에는 술지게미 산더미일세"라고 했다.

지금이나 18세기나 서울에는 술집이 흔했고, 주민은 술을 즐겨 마셨다. 안 교수는 서울 남촌은 술을 잘 빚고 북촌은 떡을 잘 만든다는 뜻의 '남주북병'(南酒北餠)이라는 말이 성행했다면서 "남산 아래 장흥방과 회현동에서 빚은 술은 빛깔과 맛이 좋아서 한 잔만 마셔도 불콰해지고 술에서 깨도 목이 마르지 않았다"고 강조한다.

18세기 한양에 음주 문화가 유행했다면, 유라시아 대륙 서쪽에 있는 네덜란드 암스테르담에서는 부르주아 문화가 꽃피었다. 주경철 서울대 교수는 17세기 네덜란드에 몰아친 튤립 투기 광풍을 언급하며 암스테르담에서 경제가 팽창하고 자유로운 사상이 발전했다고 설명한다.

하지만 빛이 있으면 그늘도 존재하는 법. 주 교수는 암스테르담이 빈부 격차와 계급 차별이 매우 심한 도시였다고 지적한다. 해방과 억압이 공존한 아이러니한 공간이었다는 것이다.

18세기 초반 미국에는 뉴암스테르담에서 뉴욕으로 이름을 바꾼 지 얼마 되지 않은 신생 도시가 있었다. 지주가 중심이던 뉴욕은 점차 곡식, 고기, 설탕을 거래하는 무역상이 주도하는 도시로 변모했다.

뉴욕 출신 나수호(찰스 라슈어) 서울대 교수는 "18세기 말 뉴욕이 필라델피아를 제치고 미국에서 가장 큰 도시가 됐다"며 오대호와 가까운 지리적 조건, 금융 인프라를 성장 요인으로 꼽는다.

책에는 이외에도 유럽과 북미, 아시아에 있는 다양한 도시의 18세기 사회상을 정리한 글이 실렸다.

정병설 서울대 교수는 서문에서 "유럽에서는 산업혁명이 일어나고 동아시아는 경제성장을 이룬 18세기는 현대적 도시화가 시작된 때라고 해도 과언이 아니다"라며 "역사적 공간을 경험하면 일상 공간도 다르게 보일 것"이라고 밝혔다.

문학동네. 372쪽. 2만2천원.

psh59@yna.co.kr

<(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>