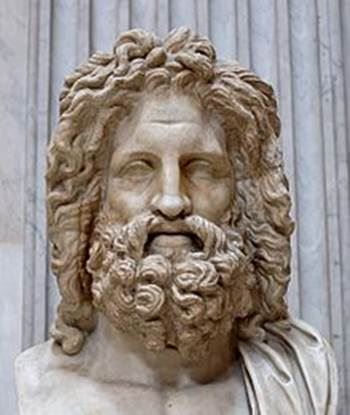

제우스 두상. 바티칸 피오-클레멘티노 미술관 소장. 출처:위키피디아

제우스 두상. 바티칸 피오-클레멘티노 미술관 소장. 출처:위키피디아

원시시대 인간을 상상해봅니다. 그들은 수렵생활을 하면서 해와 달이 뜨고 지고, 날이 밝았다가 다시 어두워지는 현상이 되풀이된다는 것을 알아차렸을 것입니다. 아침에 사냥을 나갔다가 해가 지면 동굴이나 움막으로 돌아와야 했을 것입니다. 그러면서 낮의 길이가 조금씩 변해 계절이 바뀌는 것을 체득했을 테지요.

농경을 시작한 고대인들은 원시인보다 자연현상에 더 관심을 기울였음에 틀림없습니다. 농사는 수렵과 채집에 비해 일기와 계절 변화의 영향을 훨씬 더 많이 받기 때문입니다. 파종과 수확에는 일정한 시기가 있다는 것을 경험으로 알게 됐을 것입니다. 나아가 이것은 태양이나 달의 운행과 밀접한 관계가 있음을 쉽게 깨달았음이 분명합니다.

인류는 살기 좋은 곳을 찾아 멀리 이동도 마다하지 않았습니다. 때로는 밤에도 여정을 계속해야 했을 것입니다. 하늘의 별은 이정표로서 안성맞춤이었을테지요. 이들은 언젠가부터 어떤 별은 움직이고, 어떤 것은 그대로 가만히 정지해 있다는 사실을 알게 됐을 것입니다.

이런 과정에서 고대인들은 매우 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 즉, 하늘의 해와 달과 별의 움직임, 그리고 대지의 변화에 어떤 규칙성이 있다는 사실을 말입니다. 이어 그들은 이 같은 변화의 법칙과 그 변화의 법칙을 일으키는 힘(원인)이 무엇일까 하고 골똘이 생각하기도 했을 것입니다.

원시 인류는 자연을 관장하는 주체가 누구이건 간에 자신과 비슷한 의도를 갖고 있다고 생각했을 것입니다. 즉, 인간의 운명을 좌우하는 초월적 존재(신)는 인간과 비슷한 가치관에 근거하여 세상을 다스린다고 믿었던가 봅니다. 그래서 신은 사랑과 질투, 복수심 등 인간적인 특성을 고스란히 지니고 있다고 생각한 것이지요. 폭풍, 홍수, 가뭄 등의 자연현상들도 신이 갖고 있는 '인간적인 충동'에 의해 일어나는 것으로 이해했다고 합니다.

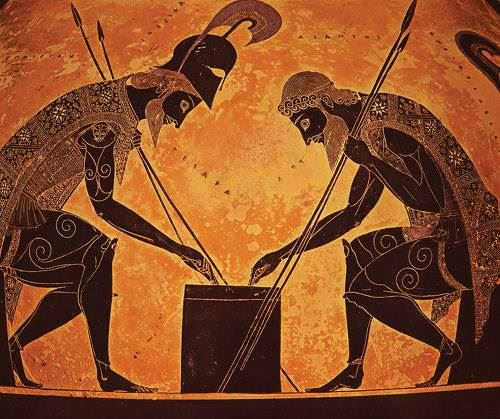

트로이 전쟁에 참가한 아킬레스(왼쪽)와 아이아스가 장기를 두고 있다. 기원전 540~530년 제작된 물항아리에 그려진 그림이다. 출처:트로이(루비박스)

트로이 전쟁에 참가한 아킬레스(왼쪽)와 아이아스가 장기를 두고 있다. 기원전 540~530년 제작된 물항아리에 그려진 그림이다. 출처:트로이(루비박스)

이런 생각들을 이야기 형태로 만든 것이 바로 신화입니다. 이 방면에 탁월한 재능을 보인 사람들이 바로 고대 그리스인들이었습니다. 기원전 8세기 그리스 이오니아의 호메로스는 그 대표적인 인물입니다. 그가 그린 신들의 삶은 지상의 인간들과 다를 바 없었습니다. 특히 신들은 결코 정의롭거나 도덕적이지 않지요.

고대 그리스인들은 그들의 신화를 사실이라고 믿었습니다. 신들은 자연의 힘을 지배하기 때문에, 조심스럽게 행동하면서 신들을 모시는 것이 무엇보다 현명하다고 생각했던 것입니다. 원인을 뜻하는 그리스어 아이티아(aitia)는 원래 죄(罪)라는 의미라고 합니다. 자연 변화의 원인을 죄에 대한 신의 보복이나 벌로 이해했다고 짐작할 수 있는 대목입니다.

그러나 세월이 흐르고 경험이 축적되면서 사람들은 자연의 질서가 변덕스러운 신에 의해 결정되는 것이 아니라는 생각을 갖게 되었을 테지요. 가만 보니 태양의 움직임은 낮과 밤의 변화와 밀접하게 관련되어 있고, 태양이 하늘을 가로지르는 길도 뚜렷한 규칙이 있었던 것입니다.

또 태양과 천구의 상대적인 위치에 따라 계절이 바뀌었고, 계절의 변화는 동식물의 삶을 좌우한다는 것도 깨달았을 것입니다. 달도 태양에 대한 기하학적 위치에 따라 그 모양이 규칙적으로 바뀌어가며, 달의 위치와 위상에 따라 바다의 조수가 규칙적으로 변한다는 사실도 알게 되었습니다.

그뿐만 아니라, 복잡하게 움직이는 행성들도 결국은 뚜렷한 규칙에 따라 운행되고 있음을 발견하기에 이릅니다. 이런 현상을 신화 속의 변덕쟁이 신이 만들었다고 믿기 힘들었을 것입니다. 이 세상은 뭔가 규칙에 따라 움직이는 것임에 틀림없다고 생각했을 것입니다. 인류는 이 같은 규칙성을 토대로 체계적인 설명을 하려고 시도하게 됩니다. 마침내 인류는 '자연 현상의 보편적인 법칙을 연구하는 자연과학'을 탄생시킨 것입니다.