허균과 정신적 사랑을 나눴던 부안 기생 매창의 무덤은 전북 부안의 매창공원 한 가운데에 있다. 이매창 묘비 옆은 필자.

허균과 정신적 사랑을 나눴던 부안 기생 매창의 무덤은 전북 부안의 매창공원 한 가운데에 있다. 이매창 묘비 옆은 필자.

1610년 매창은 38세의 젊은 나이로 세상을 떠난다. 어머니의 신분을 따라 일찍 기생이 된 데다 시를 잘 지어 문사들과 여러 사랑을 나누기도 하고, 당대 최고의 천재로 일컬어진 허균과는 신분을 떠나 정신적 사랑을 나누는 등 파란만장한 삶을 산 탓에 육체와 정신이 너무 빨리 소진된 것이었을까. 매창의 사망 소식을 들은 허균은 시 <애계랑>(哀桂娘·매창을 애도하며) 두 수를 지어 애도했다. 그 중 첫 수를 보면 다음과 같다.

아름다운 시는 비단을 펼친 듯(妙句堪璃錦) 청아한 노래에 구름도 쉬어가네(淸歌解駐雲) 복숭아를 훔쳐 인간으로 내려오더니(偸桃來下界) 불사약을 가지고 인간을 떠났구려(竊藥去人群) 부용꽃 휘장엔 등불이 어둑하고(燈暗芙蓉帳) 비취색 치마엔 향내가 남아 있을 터(香殘翡翠裙) 다음 해 복사꽃 필 무렵엔(明年小桃發) 뉘라서 설도의 무덤을 찾아오려나(誰過薛濤墳)

수련(1, 2구)에서 매창 시의 아름다움이야 비단을 펼쳐놓은 듯하고, 노래 역시 구름도 쉬어갈 정도로 청아하다고 묘사하고 있다. 함련(3, 4구)에서는 허균이 보기에 매창은 복숭아를 훔친 죄로 인간 세상에 귀양 온 선녀였다. 그런데 이제는 인간의 불사약을 훔쳐 달나라로 달아났던 항아처럼 훌쩍 왔던 곳으로 되돌아갔다는 생각이 든 것이다.

경련(5, 6구)에서는 매창이 거처하던 곳에 이제 불이 꺼지고, 그녀가 입던 치마엔 향기가 남아있을 것이라고 읊었다. 미련(7, 8구)에서는 다시 봄날이 와 매창이 훔쳐 와 심은 그 복숭아 나뭇가지에 꽃이 활짝 피어나면, 사람들은 옛날 시 잘 짓기로 유명하던 중국의 기생 설도의 무덤을 찾지 않고 매창의 무덤을 찾아 꽃다운 기억들을 추억하게 될 것이라며 애도하고 있다. 허균은 매창의 죽음을 그만큼 깊이 슬퍼한다는 것이다.

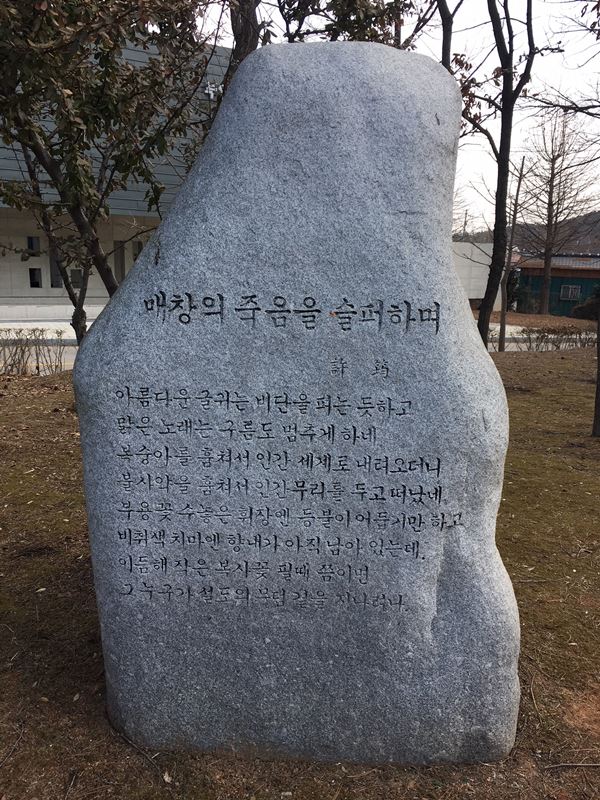

며칠 전 필자는 감기몸살이 심한 상태였지만 전북 부안군 부안읍 서외리에 있는 매창공원을 찾았다. 매창의 무덤이 있는 그곳을 찾아 그녀에 대해 좀 더 가까이서 알고 싶어서였다. 공원 안에 있는 매창의 무덤 뒤쪽에 허균이 보낸 위 시가 화강암에 새겨져 있었다. 그곳에서 이 시를 읽으니 허균이라는 ‘실패한 혁명가’(?)의 마음이 다시 느껴졌다.

매창의 무덤이 있다는 사실을 많은 사람들은 잘 알지 못한다. 부안군이 2001년 4월에 매창이뜸 일대 공동묘지의 무덤 1000여 기를 이장하여, 매창과 명창 이중선의 무덤만 남겨 매창공원을 만든 것이다.

무덤 한 가운데 매창의 무덤이 있고, 주변에 어린이공원도 있다. 주민들은 무덤 앞과 뒤로 난 길을 따라 산책도 하고 벤치에 앉아 담소도 나누고 있었다. 생과 사의 한 장소 안에서 함께 어울리는 주민 친화적 공원이었다. 무덤을 주변으로 매창의 시를 새겨놓은 돌들이 여러 개 있었다. 또한 소설 <자유부인>으로 유명한 정비석 선생이 매창을 기리며 쓴 글 <매창묘를 찾아서>와 가람 이병기 시인의 시 <매창뜸>, 송수권 시인의 시 <이매창 무덤 앞에서>, 김민서 시인의 시 <매창묘에서> 등도 역시 새겨져 있었다.

38세의 나이로 매창이 사망하자 42세의 허균이 그녀를 시 두 수를 지어 그녀를 애도했다. 그 시 중 <애계랑> 시비가 매창공원에 세워져 있다. 사진=조해훈

38세의 나이로 매창이 사망하자 42세의 허균이 그녀를 시 두 수를 지어 그녀를 애도했다. 그 시 중 <애계랑> 시비가 매창공원에 세워져 있다. 사진=조해훈

필자는 전라북도 기념물 제65호인 매창의 무덤 앞에 서니 가슴이 저려왔다. 허균이 1608년 8월 공주목사에서 파직당한 후 부안에 내려와 매창과 만났다 헤어진 후 매창이 천층암에 가 읊은 시 <등천층암>(登天層菴)이 생각났다.

천층 위에 주춤이 서 있는 천년 묵은 절(千層隱佇千年寺) 맑은 정기 흰 구름 돌길에 솟아나네(瑞氣祥雲石經生)풍경소리 꺼져가고 달빛은 밝은데(淸磬響沈星月白) 온 산에 단풍들어 가을 소리 그득하다(滿山楓葉鬧秋聲)

매창의 위 시에서는 이제 이전의 시에서 보이던 애절한 그리움의 감정은 나타나 있지 않다. 허균과의 이별을 담담하게 받아들인 탓이었을까, 아니면 다른 남성과 헤어짐을 그린 것이었을까. 그도 아니면 해탈의 경지에 도달해서일까. 매창의 마음은 단풍 든 가을 소리만 들린다. 그녀의 마음에 물결은 고사하고 아무런 일렁임도 없는 듯 너무 고요하기만 한 것이다. 어쩌면 서서히 삶을 정리해나가는 여성의 심리를 드러내고 있는 것은 아닐까라는 생각도 든다.

허균이 매창에게 편지를 보내 윤공비 앞에서 가야금을 뜯으며 <산자고>(山에 사는 자고새) 노래를 부른 건에 대해 나무란 것은 몇 달 뒤인 1609년 1월이었다.

이 일 때문이었을까. 아니면 다른 사랑이 그녀로부터 떠나버리자 다정이 병이 되어 몸져누운 것일까. 매창은 그 뒤 칠언율시 <병중>(病中)이란 시를 쓰고는 세상과 담을 쌓는다. 다음은 율시 8구 가운데 5~8구이다.

어쩌다 그릇된 소문이 돌아(誤被浮虛說) 도리어 여러 입에 오르내리네(還爲衆口喧) 시름과 한스러움 날로 그지없어(空將愁與恨) 병난 김에 차라리 사립문을 건다(抱病掩紫門)

그녀는 세상 사람들의 입이 무서웠을지도 모른다. 자신은 잘못한 게 없다고 생각하지만 사람들이 덮어씌우거나 곡해를 해 한 방향으로 몰고 가면 배겨날 재간이 없는 것이다. 마침내 사립문을 굳게 걸어 잠그고, 세상과 담을 쌓는다. 점점 죽음으로 다가가고 있는 건 아닐까. 그간 자신의 출생에서부터 살아온 과정들을 더듬어보면 한스럽기 그지없다. 그래서 병을 핑계 삼아 아예 세상으로 통하는 문을 닫고 손님도 받지 않았다.

매창의 무덤 앞에 한참동안 서 있었다. 그녀는 황진이와 허난설헌과 더불어 조선시대 3대 여류 시인으로 평가받는다. 필자는 매창의 시편들을 통하여 그녀의 인생을 그려보았기 때문에 안타까운 마음이 컸기에 쉽게 발걸음이 떼어지지 않았다.

무덤을 뒤로 하고 나오면서 허균이 보낸 시를 다시 한 번 읽어보았다. 사지가 찢어지는 극형을 당한 허균의 시가 너무 다정다감하게 느껴졌다.

부안의 천년고찰 개암사 전경. 절 뒷산의 바위가 이채롭다. 바위가 열리는 날 미륵불이 세상에 온다는 전설이 깃들어 있다. 사진=조해훈

부안의 천년고찰 개암사 전경. 절 뒷산의 바위가 이채롭다. 바위가 열리는 날 미륵불이 세상에 온다는 전설이 깃들어 있다. 사진=조해훈

그 길로 매창의 시집이 간행된 개암사로 향하였다. 조용하고 편안한 느낌이 나는 개암사에 들어서니 3개월 된 삽살개 보리가 반겨주었다. 예전에 와본 기억이 있는 사찰로, 죽염으로 유명하였다.

개암사 관계자는 “『매창시집』이 간행된 곳은 맞는데, 지금은 그 목판이 한 개도 남아 있지 않다”고 설명하였다. 절을 둘러보는데 뒤편에 녹차밭이 크게 조성되어 있었다. 여쭈어보니 원래 대밭이었는데, 차밭으로 바꾸었다고 하였다.

절 주위를 산책하면서 매창 생존 시기의 시대적 환경과 그녀의 불우했던 삶에 대해 다시 생각해보았다. 집으로 돌아오는 길에서도 내내 매창에 대한 연민을 떨칠 수 없었다.

<고전·인문학자, 교육학 박사>