'서락도책(鼠樂圖冊) 중 늙은쥐와 호박/당근/감과 땅콩/죽순' 1948. 각 35.8×27cm

'서락도책(鼠樂圖冊) 중 늙은쥐와 호박/당근/감과 땅콩/죽순' 1948. 각 35.8×27cm

"모두들 경자 경자 하며 경자 년만 찾으면, 숙희 년은 우짜노?" 경자년 쥐띠해를 맞으며 여기 저기서 새해맞이 덕담들이 오가기에 친구들에게 농담으로 해보는 소리입니다.

올해는 경자년(庚子年) 쥐띠해입니다. 그냥 쥐가 아니라 흰 쥐라고 하네요. 쥐라 하면 검정이나 회색으로 아는데 흰 쥐는 또 무엇인지 (흰쥐는 임상실험용 쥐가 생각나는데…), 몇 십 년 전만 해도 그냥 돼지해라 했는데 IMF 이후에는 꼭 황금돼지해라고 걸핏하면 황금을 들먹이니 쥐도 황금 쥐가 아닌 것이 다행입니다. 역학(易學)에는 문외한(門外漢)이라 ‘흑묘(黑猫)든 백묘(白猫)든 고양이야 쥐를 잘 잡으면 그만이듯이’, 흑서(黑鼠)든 백서(白鼠)든 총명하면 될 터이고, 그런데 쥐라는 게 지혜로우면 얼마나 지혜롭겠는지요, 그래봤자 쥐구멍 드나드는 신세는 마찬가지일 터인데, 돼지해니 쥐의해니 무슨 소용이 있겠는지요, 다 자기 마음 쓰기 나름이겠지요.

오늘은 경자년을 맞으며 제백석(齊白石 치바이스 1860∼1957)이라는 중국 화가의 쥐 그림 이야기나 해볼까 합니다.

제백석은 중국 인민들이 가장 존숭하는 국민화가로 중국 미술을 근대에서 현대로 이어준 중국 예술의 일대종사(一代宗師)입니다. 제백석의 그림에는 새우나 매기, 배추나 호박 등과 같은 서민들의 생활과 친숙한 소재들이 많이 등장하는데 그 대표적인 것이 바로 쥐입니다.

쥐는 때로는 백성들을 괴롭히는 탐관오리(貪官汚吏)로 나중에는 중국을 침략한 일본군으로 풍자의 대상이 되기도 하지만 대개는 서민들의 생활 속에 만나는 작은 생명으로 매우 정겨운 존재로 해학적으로 그려져 있습니다.

'촉서도(燭鼠圖) - 등잔불 아래의 쥐' 1947. 120×33cm(왼쪽)

'촉서도(燭鼠圖) - 등잔불 아래의 쥐' 1947. 120×33cm(왼쪽)

'서자교서도(鼠子嚙書圖) - 책을 깨물어 보는 쥐' 1935. 103.1×34.5cm

얼마나 귀여운 모습의 쥐입니까. 쥐는 사람이 잠든 방에 몰래 숨어들어와 사람들이 깎아 먹던 고구마나 호박을 갉아먹고 그것조차도 없으면 그 귀중한 책을 갉아먹기도 합니다. 주인이 미처 책을 읽다가 잠든 경우에는 등잔불 아래에 모여들어 자신들도 책을 읽는 것인지, 저러다가 등잔이라도 밀쳐 넘어트리기도 하면 불이라도 날까 조마조마 하는 마음뿐입니다.

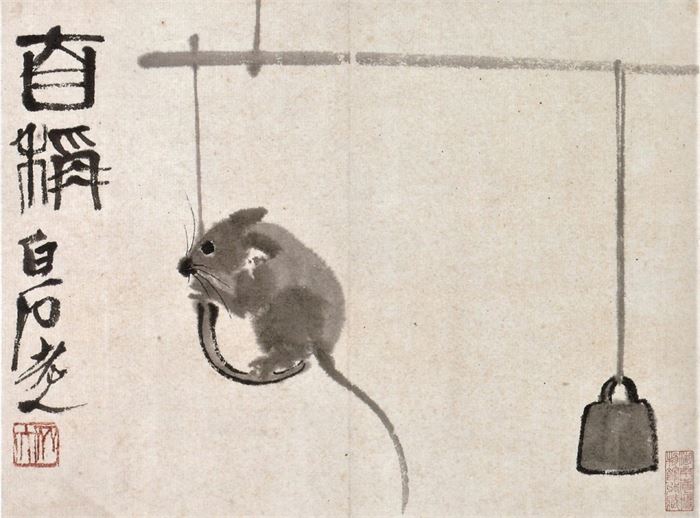

아래 그림은 <자칭(自稱)> 이란 제목의 쥐 그림입니다.

지난 어느 해 전시에서 전시장 초입에서 이 그림을 보게 되었는데, 제가 소장하고 있는 다수의 제백석 화집(畵集)에서는 보지 못했던 그림이라 매우 흥미가 있어 제목을 보니 <자칭(自稱)>이라 되어 있었습니다. 순간 고개를 갸우뚱 했으나 이내 그 의미를 알아내고는 과연 제백석의 해학과 풍자, 그리고 백년(百年)을 산 그 인생의 깊이에 탄복하게 되었습니다.

'서락도책(鼠樂圖冊) 중 자칭(自稱)' 1948. 종이에 채색 35.8×27cm

'서락도책(鼠樂圖冊) 중 자칭(自稱)' 1948. 종이에 채색 35.8×27cm

‘자칭(自稱)’ 이라면 ‘스스로를 일컬어 뭐라고 말할 때’ 흔히 쓰는 말이 아닌지요. 반대말은 다른 사람들이 자기를 두고 뭐라고 부르는 ‘타칭(他稱)’ 이 되겠지요. 자타(自他)가 공인(共認)하게 되면 그것은 공적인 인정을 받게 되니 공인(公認)이 되는 것이고요. 이 대목에서 문학자 고(故) 양주동(梁柱東) 박사께서 자칭 ‘국보(國寶)’ 라 하신 이야기가 떠오르네요. 그분이야말로 과연 한국학에 있어 국보적인 존재였지요.

그런데 저울대 위에 기어 올라간 쥐를 두고 <자칭(自稱)> 이라 제목을 붙인 이유가 무엇일까요? 대개 일반인들은 稱 자를 ‘부를 칭’ 으로만 알고 있는데, 稱은 원래 ‘저울 칭’ 자입니다. 자, 이제 그림의 제목이 조금은 이해가 되시겠지요? <쥐가 저울대 위에 올라가 ‘스스로를 달아 본다’>는 뜻입니다. ‘쥐가 자기 몸무게가 궁금하여 저울대 위에 올라가 본다’ 는 발상 자체가 얼마나 해학적인가요? 그러나 이 그림의 깊은 뜻은 단순한 해학에 그치는 것이 아닙니다. 이 그림에는 세상에 내로라하고 거들먹거리는 작자들을 향한 준엄한 질책과 풍자를 담고 있습니다. ‘자칭 뭐라고 내세우는 자들이야말로 저 쥐만도 못하니 언제 한번이라도 그들은 스스로를 저울대 위에 올려 보기라도 했더냐!’ 라고 꾸짖고 있는 것입니다. 누구든지 스스로 자신의 무게를 달아본 뒤에 ‘내가 누구입네’ 라고 말하라는 것입니다. ‘자칭(自稱) 이후에 자칭(自稱)하라’ - ‘너 자신을 알라’ 고 했던 소크라테스 말과 다를 바가 없습니다.

유감스럽게도 전시기간 동안에 전시기획자나 미술평론가 그 누구도 <자칭(自稱)> 이란 제목에 대해 의심을 품고 그 뜻을 깊이 생각해 본 사람이 단 한 사람도 없었으니, 이 또한 우리 문화의 저급함을 말하지 않을 수 없는 대목입니다.

다시 말하자면 이 그림은, 지난 2017년 <예술의전당> 의 <치바이스-목공(木工)에서 거장(巨匠)까지 1017.7.31~10.8> 전시에 나온 그림입니다. 한중 수교 25주년을 맞아 예술의전당은 기념특별전으로 대대적인 전시를 기획했으나 예상치 못한 사드 사태로 한중 관계가 급격히 얼어붙어 결국 오기로 했던 대작들이 오지 못하는 바람에 국내 작가들의 작품들로 땜빵을 하는 반쪽짜리 전시로 끝나고 말았습니다. 국제정치적인 냉기류를 문화교류의 난류로 녹이지 못한 우리 언론의 저급한 수준과 민간외교의 열악한 한계를 드러낸 구체적인 사례였습니다. (사실 이 전시를 기획한 것은 박근혜 정부였으며 이후 대통령 탄핵 국면을 맞아 실제 전시가 열린 것은 문재인 정부가 들어선 뒤였다.)

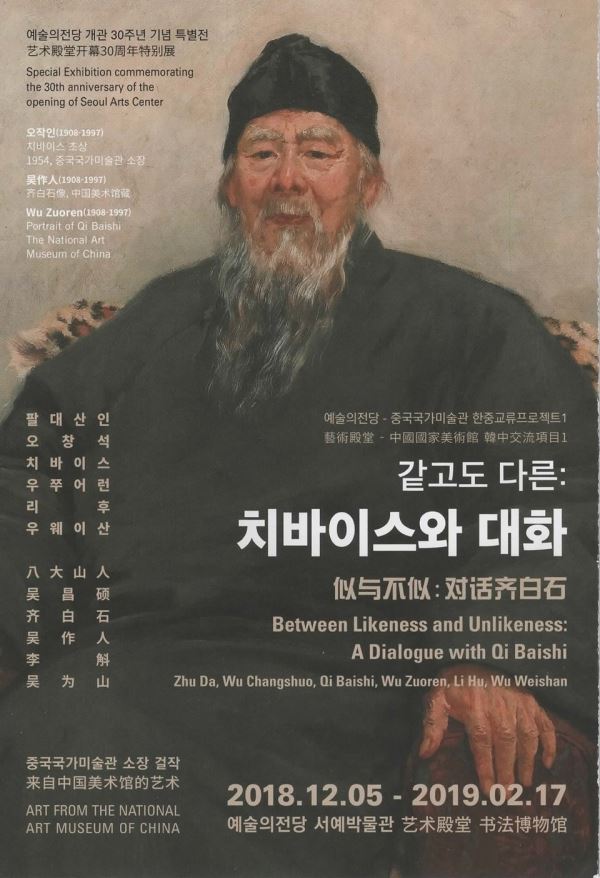

2018년 예술의전당이 마련한 '치바이스와의 대화' 전시회 포스터.

2018년 예술의전당이 마련한 '치바이스와의 대화' 전시회 포스터.

예술의전당은 그 아쉬움을 메우기 위해 이듬해에 제백석 전시를 이어갔으나, 개관30주년 기념특별전으로 다시 마련한 <같고도 다른 : 치바이스와 대화 2018.12.5~2019.217>마저도 제백석이라는 대 예술가의 전모(全貌)를 보여 주지 못한 결격(缺格)의 전시로 끝나고 말았습니다.

세상일이란 마음(뜻)만 내세운다고 되는 것이 아닙니다. 먼저 내가 과연 그 일을 해낼 수 있는가를 스스로 물어 보아야 하며 내 역량이 모자란다면 서로 도와서 이루어야 합니다. 모자라는 사람끼리도 힘을 합치면 큰일을 해 낼 수 있습니다. (개미만큼 질서정연한 군집은 아닐지라도) 쥐와 같은 보잘것없는 작은 동물들이 무리를 지어 사는 이유가 어디에 있겠는지요?

경자년 새해를 맞으면서 제백석의 쥐 그림 이야기를 하는 이유는 새해에는 우리 모두가 겸손하기를 바라기 때문입니다. 잘 났다고 거들먹거리지 말고 좀 더 자신을 낮추고 수시로 자기 자신을 저울대 위에 올려 보면서 내실(內實)을 다지는 올 한 해가 되기를 바랍니다.

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>