나의 출판기념회에 온 친구들(뒷줄 네 번째 김성해, 일곱 번째 조경제

나의 출판기념회에 온 친구들(뒷줄 네 번째 김성해, 일곱 번째 조경제

췌장암이 발견될 당시 이웃장기에 너무 전이가 심해 몸을 추슬러 수술을 하기로 한 시간이 6개월 정도 흐르자 그는 몰라보게 살이 빠졌습니다. 그래서 죽음을 직감한 그가 마지막으로 우리 집에 와 보기로 결심하고 자기 아랫동서의 차로 온다고 했습니다. 누님네 토종닭을 삶으면서 저는 부산으로 연락해 실로 오랜 만에 고스톱 3총사가 모이게 되었습니다.

그날 자동차에서 내리던 성해씨가 트렁크에서 무얼 주섬주섬 꺼내며

“이건 친구 니 낚싯대”

하는 말에

“아니, 먼저 병이 난 내가 어떻게? 누가 먼저 갈지 모르는데?”

“아무리 생각해도 친구 니 밖에는 줄 데가 없어.”

하면서 아파트재활용장에서 모은 수도꼭지, 호스, 공구통 같은 시골살이 생필품을 한참이나 내려놓았습니다. 그리고 앉자마자 고스톱을 한 시간 정도 치고 점심을 먹는데 토종닭 다리 하나를 다 먹었습니다. 체구가 작은 친구라 건강할 때도 닭다리 하나를 못 먹던 친군데, 메마른 얼굴의 조그만 눈에서 광채가 나면서 그렇게 흔쾌할 수가 없었습니다(나중에 듣기로 생전의 그가 마지막으로 가진 성찬(盛饌)이라함.).

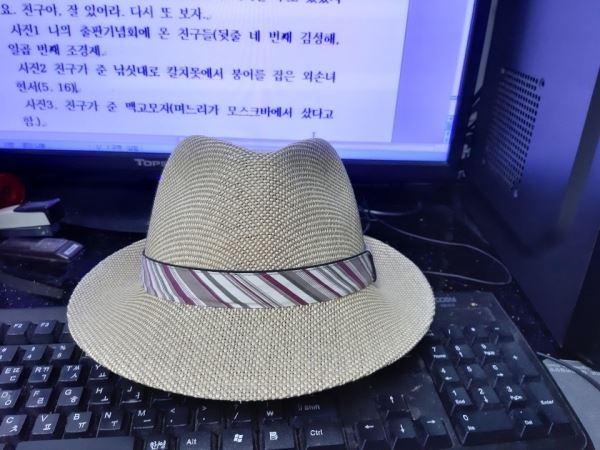

친구가 준 맥고모자. 며느리가 모스크바에서 샀다고 한다.

친구가 준 맥고모자. 며느리가 모스크바에서 샀다고 한다.

그렇게 놀다간 일주일 뒤 친구아내로부터 연락이 왔습니다. 담당선생님 말이 한 달을 넘기지 못 한다고 했고 본인도 그걸 듣고 이미 모든 걸 각오했다고. 살아있을 때 한 번 더 보려고 이튿날 우리 내외가 병원으로 향했을 때 나는 그가 지난 번에 주고 간 하얀 맥고모자를 썼습니다. 그 모자는 스튜어디스인 그의 며느리가 모스크바 여행을 시켜주며 사주어 딱 한 번 쓴 것인데 버리기가 너무 아깝다고 전번에 가져다 준 것입니다(친구 간에도 반드시 죽기 전에 주어야 선물이 된다고 했습니다.).

마침 병원에 도착했을 때 황달이 심한 친구는 응급처치실에서 아랫배에 고인 핏물을 빼고 있었습니다. 창 너머로 그 모습을 보고 기겁을 하는 저에게 그가

“친구야, 내 아직 살아있다. 그리고 니가 올 줄 알았다.”

다 쪼그라져 주먹만 한 얼굴로 환하게 웃었습니다. 병상으로 돌아오자마자

“참, 저승에는 바둑판 하고 고스톱 담요도 있을까?”

“있고 말고. 먼저 간 용호랑 달모가 미리 판을 펴고 기다리고 있을 거야.”

“낚시터는?”

“그건 잘 모르겠는데 친구 니가 준 낚싯대로 우리 외손녀 현서가 붕어를 두 마리나 잡았다.”

“그래. 잘 됐네.”

하고 한참 뜸을 돌리더니

“친구야, 나는 아무 것도 못하고 그냥 왔다가는가 봐.”

“아이다. 누구보다 열심히 살았고 착하게 살았다.”

“아니다. 너무 어리석었다. 빵이 좀 팔려 술을 마음대로 마셔도 될 형편이 될 때 나는 평생 그렇게 잘 살 줄 알았는데...”

“...”

“돈 한 푼 벌어놓은 것도 없고 자식들 물려줄 것도 없고...”

하는 순간 아내가 친구부인을 데리고 커피숍으로 간다고 했습니다. 평생을 지내온 이야기 속시원히 다 하라는 뜻이었겠지요.

친구가 준 낚싯대로 칼치못에서 붕어를 잡은 외손녀 현서

친구가 준 낚싯대로 칼치못에서 붕어를 잡은 외손녀 현서

반에서 1, 2등을 하는 우리 둘은 반에서 도시락을 제대로 못싸오는 단 두 사람의 단짝이었습니다. 어떤 때 내가 밀기울 밥을 싸올 때도 있고 그가 삶은 고구마를 도시락에 넣어온 일도 있고.

그런데 그 조그맣고 눈만 반들반들한 친구는 도무지 말이 없이 자기가 할 일만 꼬박꼬박했습니다. 같은 반에 아버지가 없는 아이가 셋 있었는데 그 중 하나는 아버지가 군에서 전사해 연금이 많이 나온다고 자랑했지만 6.25때 죽은 것은 분명하지만 연금이 안 나오는 나머지 두 사람은 아마도 그 반대, 그 어둡던 시절에 이미 평등의 이치를 배운 용기 있는 사람들, 그래서 평등한 세상을 꿈꾸며 산에서 죽어간 사람들인 것 같았습니다. 그러니까 그도 민족사의 희생양인 셈이지요.

우수한 성적으로 중학교에 입학한 그가 금방 사라졌습니다. 포목장사를 하던 그의 어머니가 빚에 몰려 부산으로 야반도주를 했다는 것입니다. 그래서 6년 후 어느 쓸쓸한 가을 오후의 광복동에서 양과점의 자전거로 배달을 나가던 그와 제가 보수동에서 재회한 것이었습니다.

둘이 남게 되자 그는 제가 고학을 하던 시절 가끔 굶는 것을 알면서 자기도 돈이 없고 시간이 없어 배를 채워주지 못한 것을 제일 후회했고 그의 결혼을 얼마 앞두고 그의 동거녀인 은정이엄마와 우리 커플과 커다란 수박을 사들고 광안리바닷가에 가서 하루 놀고온 날을 평생에 가장 행복했던 날로 회상했습니다.

저는 쉰이 다 된 그가 밀가루알레르기에 콜록거리면서도 그 일을 놓지 못해 심하게 술을 마시며 같이 화투판을 벌이다 선거 때가 되면 반드시 정주영, 이인제니 박찬종이니 꼭 3등 짜리만 찍고 그가 찍은 사람이 대통령이 되면 나라가 좋아지고 자신도 잘 살 것이라고 믿는 것을 보고 늘 슬퍼했습니다. 얼마 전에도 안철수를 찍었다고 자랑을 하는 그 순진한 사내가...

자기 말대로 가장 조그맣게 살고 갔다지만 그가 평생을 허무하게 살고 간 것은 아닙니다. 가장 열심히 일하고 빠짐없이 세금을 낸 사람, 자식 셋을 낳아 공부시켜 손주가 7명이나 되는 훌륭한 조부모가 된 것만 해도 그는 이 시대를 살아간 가장 훌륭한 민초(民草), 시민의 한 사람인 것입니다.

그날 자신이 죽을 때 제 아픈 것도 다 가져간다고 온몸에 암이 퍼진 저의 어깨와 갈비뼈와 골반 뼈를 만져보면서

“아무 걱정 마. 이젠 안 아플 거야.”

했는데 너무 아픈 바람에 일일이 못 챙겼는지 그의 부음을 듣고 저는 며칠을 더 혹독하게 앓아야 했습니다. 그리고 마지막 우리의 대화를 들은 간호사가 두 친구가 눈물을 흘리며 마지막 포옹을 하던 모습이 너무 슬퍼 자기 직업에 회의를 느낀다는 이야기를 친구부인에게 했다는 말도 들었습니다. 그리 긴 세월이 가기 전에 그와 제가 다시 재회할 수도 있겠지요.

“친구야, 잘 있어라. 우리 다시 만나리라.”

<시인·소설가>