요즘처럼 많이 누워 지내며 과거를 회상하는 시간이 많아지자 자연스레 별 생각 없이 살아온 젊은 날의 작은 미련이나 후회가 가슴에 사무칠 때가 많습니다. 오늘부터 대표적인 몇 가지를 회상해보겠습니다.

대부분이 가난한 농사꾼의 아들로 자라던 시절의 우리 또래들은 금 또는 황금을 구경하기가 힘이 들어

'누구집에 금송아지가 있다는데 아무도 안 본 그 금송아지는 소리 안 나는 라디오와 같아.'

하는 식의 농담에 거쳤고 교장선생님의 금테안경이나 부잣집사내들의 금니를 가끔 구경하는 정도였습니다.

그러다 5.16쿠데타 이후 경제가 조금 나아지면서 신혼의 혼수 중에 신랑의 손목시계와 신부의 금반지를 예물로 주는 것이 관례가 되어 세 번째 누님이 시집갈 때 처음 반지를 구경한 것 같습니다. 형편이 여의찮던 저는 아내의 결혼선물도 제대로 절 갖추지 못했지만 특히 예물반지에 보석을 박지 못한 것은 지금도 많은 아쉬움이 되고 있습니다.

사골아이들이 성장할 때 여름철이면 다들 색깔이 있는 팬티 하나에 러닝셔츠 하나로 여름철을 나듯 저는 몸에 시계든 반지든 낯선 쇠붙이를 절대로 붙이지 않은 것이 오랜 습관이라 결혼 당시 처가에서 해준 예물시계도 반지도 신혼 때 몇 번 차보니 우선 금속성의 촉감이 싸늘하고 뭔가 걸리적거려 금방 서랍 속에 던져두고 직장도 그저 몸만 가리는 상태로 출근해 아내로부터 생리적으로 금붙이를 싫어하는 사람으로

“황금을 보기를 돌같이 하라.”

라는 교훈을 최씨도 아닌 이씨가 왜 그렇게 철저하게 지키느냐 오천만 동포 중 당신만 최영의 후예냐는 핀잔도 들었습니다.

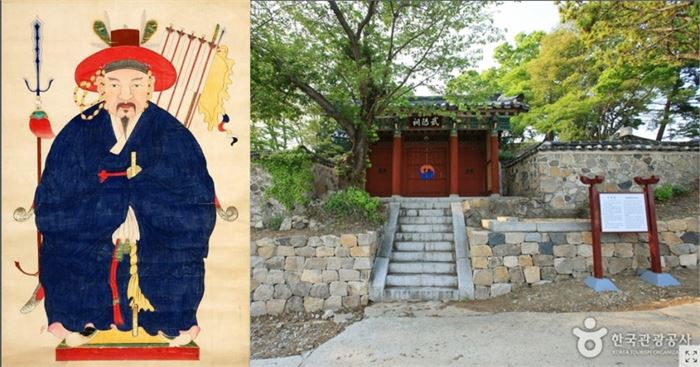

1854년 최영의 27세손 최규영의 주도로 만들어졌다고 전해지는 최영 초상(출처 : 문화재청). 오른쪽은 최영 장군의 사당인 남해 미조면의 무민사(武愍祠). 500년 전 미조 앞바다에 떠내려온 최영 장군 화상을 봉안한 데서 유래했다( 출처 : 한국관광공사).

1854년 최영의 27세손 최규영의 주도로 만들어졌다고 전해지는 최영 초상(출처 : 문화재청). 오른쪽은 최영 장군의 사당인 남해 미조면의 무민사(武愍祠). 500년 전 미조 앞바다에 떠내려온 최영 장군 화상을 봉안한 데서 유래했다( 출처 : 한국관광공사).

그러자 직장에서 여러 번 승진을 거듭해 자기 큰 사위가 행정사무관으로 동장이라는 엄청 높은 사람이 되었다는 생각이 든 우리 장모님은 그래도 동장님이 다이아몬드반지 하나는 있어야 된다면서 장가든 지 20년이 되는 헌 신랑에게 사정사정해 작은 다이아가 박힌 반지 하나를 채워주고 그렇게 대견해 할 수 없었습니다만 그마저 얼마 안가 서랍 속에 처박히고 포장으로 받은 봉황무늬와 대통령 이름이 새겨진 청와대시계도 팔목을 조는 가죽 끈의 촉감이 싫어 이내 버려졌습니다.

그렇게 마치 황금알레르기라도 있는 것처럼 살아가는 우리 집에 일대 이변이 생긴 것은 1998년 IMF로 외채상환을 위한 금모으기를 할 때인데 세상에 누가 봐도 좀은 가난하고 검소한 우리 집에서 무려 20돈(2냥)이 넘는 금제품이 쏟아진 것이었습니다. 그 원인을 곰곰 따져보니 아내와 제가 예물이나 선물로 받은 몇 개의 금반지 외에 당시에는 이웃이나 동료 간에 인정이 좋고 나라 형편이 조금씩 나아갈 때라 제 딸 슬비의 돌 때와 정석이의 돌 때는 방앗간에 떡을 조금하고 생선회를 사다 돌잔치를 열고 손님을 초청했는데 같은 사무실직원과 친구, 가까운 친척들에 단골이발소사장까지 형편이 좀 나은 집은 한 돈이나 반돈 짜리 금반지를 사오고 어떤 사람은 은수저나 스텐 식기세트를 사와 좁은 셋방의 옷장위에 식기세트가 줄을 섰기 때문이고 또 직장에서 큰 행사가 있었거나(86, 88년) 전근이 있을 때 그동안 업무적으로 많이 가까웠던 통장, 부녀회, 새마을지도자, 청년회의 회장개인이나 단체 명의로 반지, 넥타이핀, 와이셔츠 소매 핀 등 가격은 작지만 꽤 많은 이별선물이 답지해 18년이나 동사무소직원으로 연산동을 누빈 저에게 또 그만저만한 작은 금붙이들이 산적(山積)된 것입니다.

그런 제가 최초로 금붙이를 몸에 장착할 위기가 닥쳤는데 마흔 두 살에 교통사고로 대퇴부에 심한 골절이 생겨 그 동강난 뼈 가운데 도금된 파이프를 박고 뼛조각을 떼어 석회와 섞은 반죽으로 접합수술을 받게 되었는데 무슨 이윤인지 수술실의 제 다리를 열고 골반 뼈를 끌로 떼어내는데 뼈가 너무 여물어 병원안의 끌이 모두 부러져 수술에 실패하고 저는 끝내 제몸에 금붙이를 댈 수 없었습니다.

필자의 브리지와 틀니

필자의 브리지와 틀니

또 항암치료 중이던 2018년 문득 윗니 두 개가 주르르 흘러

“아, 나는 이제 끝이로구나. 암환자가 이빨을 손보느라 뿌리를 다쳐 암이 재발하면 백% 죽는다는데...”

탄식을 하며 부산수영의 동네친구 엄영호원장을 찾아가 이빨 뿌리는 건드리지 말되 기왕이면 나도 좀 있는 사람처럼 멋진 금이빨을 해 달리니까

“허허. 이 사람아, 다 늙어서 임플란트니 금이빨이니 그렇게 거금을 투자할 일이 어디 있나? 나만 믿고 따라오면 공짜로 미남할아버지가 될 수도 있지.”

하며 덜렁거리는 아래이빨을 네 개나 더 빼고 밑에는 여섯 개짜리 브릿지로 위에는 두개짜리 틀니로 아주 멀쩡한 영감을 만들어 주어 요금을 물으니

“친구 좋은 기 뭐꼬? 다른 사람이면 한 3백 받아야 되지만 친구니까 절반으로 하고 다시 현금결재로 한 20% 깎아 120만 원만 내게.” 해서 친구 덕을 톡톡히 본 적이 있습니다.

아무튼 자의든 타의든 제 몸에 금붙이 하나 손대지 않고 살아온 평생, 내가 죽으면 가장 수수하고 정직하며 평온한 주검 하나 남는 것을 저는 오늘도 최고의 긍지로 삶고 살아가고 있는 것입니다.

<시인, 소설가>