아홉 – 13. 잡석 아닌 수석으로 여겨지는 돌

어제 밤 산에서 내려오다 본 돌이 꽤 인상적이었다.

부메랑을 닮은 모양이 날 사로잡았다.

목숨 있는 돌인 수석(壽石)처럼 여겨졌다.

잠을 자는데 눈에 밟혔다.

요상한 물욕이다.

다음 날 나는 이 돌을 주우러 다시 그 곳에 올라갔다.

가방에 들어가기 힘들 정도로 크고 무거운 돌이었다.

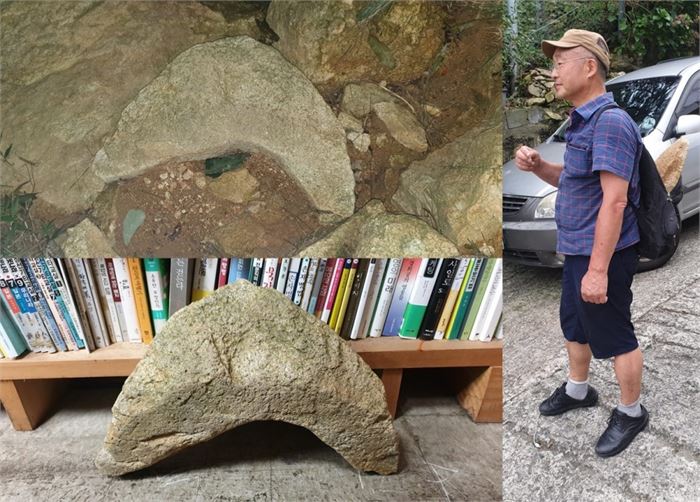

밤길 하산에도 번쩍 뜨였던 돌(왼쪽 위), 다음날 저녁 그 돌을 업어오는 필자(오른쪽), 내방 책장 앞에 놓인 돌(왼쪽 아래).

밤길 하산에도 번쩍 뜨였던 돌(왼쪽 위), 다음날 저녁 그 돌을 업어오는 필자(오른쪽), 내방 책장 앞에 놓인 돌(왼쪽 아래).

낑낑 메고 내려와 택시를 타고 가져왔다.

모셔온 것일까?

데려온 것일까?

구해온 것일까?

산의 주인이신 산신령님 입장에선 훔쳐온 것이겠다.

내 방 바닥에 놓으니 돌의 기운이 상서(祥瑞)롭다.

그 좋은 기운을 받아 좋은 일을 기획창의하려고 한다.

산신령님께 용서를 구했다.

같은 바위에서 떨어져 나왔을 옆에 있던 돌 친구들한테서도 떼어온 것이니 양해를 구했다.

나중에 돌에 그런 뜻의 글씨를 그릴까 감히 구상 중이다.

<경성대 광고홍보학과 교수>