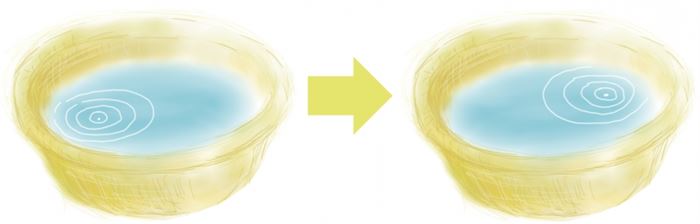

내가 국민학교를 다니던 시절에는 교실에 연통이 달린 난로가 있었다. 난로 위에는 습도 조절을 위해 항상 물을 담은 대야가 놓여있었고 누르스름한 빛의 낡은 대야는 심지어 타원 모양으로 찌그러져 있었다. 하루는 체육 시간에 몸이 아파 교실에 남아 있었는데 혼자 있는 시간이 지겨워 무심코 대야의 수면 위로 물방울을 떨어뜨렸다. 대야의 가장자리에 떨어지며 시작된 동그란 파문은 곡면 벽에서 반사한 뒤 반대편의 대칭적 위치의 한 점으로 수렴하는 모습을 보였다. 호기심 많은 어린 나이라 계속해서 반복해도 그 광경은 매번 신기하고 놀라웠다. 아이들이 운동장에서 놀고 있는 동안, 나는 텅 빈 교실 난로 옆에 앉아 물방울을 떨어뜨리며 혼자만의 상상 속으로 빠져들었다.

타원형 대야의 한 귀퉁이에서 생겨난 파문은 곡면 벽에서 반사되어 맞은편 위치에 있는 한 점으로 수렴한다.

타원형 대야의 한 귀퉁이에서 생겨난 파문은 곡면 벽에서 반사되어 맞은편 위치에 있는 한 점으로 수렴한다.

“대야가 거대한 우주고, 신이 물방울 하나 떨어뜨려 파문이 번져 나가게 하는 것이 인간의 삶 같은 것이라면 반대편의 한 점으로 수렴하는 것은 어떤 의미일까?”

“우주도 처음에는 점에서 시작해 거품처럼 커지지만, 언젠가는 다시 줄어들어 처음과 닮은 하나의 점으로 돌아가는 것일까?”

중심이 하나인 원과 다르게 초점이 둘인 타원의 경우에는 한 초점에서 출발한 파동이 벽에 반사된 후 반대편 초점으로 수렴한다는 것을 몇 년이 지나 알게 되었지만, 그때의 감정은 수학적 이해만으로는 채워지지 않는 것이었다.

몇 년 전 베를린에 머물 때 샬롯텐부르크 궁 안에서 진행되는 비발디 연주회를 보러 간 적이 있었다. 연주회가 진행되는 곳은 프로이센의 왕이 지인들을 초대해 음악공연을 보여 주기 위해 특별히 설계한 공간이었다. 연주자들은 모두 그 시절 의복을 차려입고 가발까지 쓰고 있었다. 덕분에 관람자들은 타임머신을 타고 과거로 날아가 프로이센 왕가에 초대받은 것 같은 기분이 들었다. 내가 비발디를 좋아한 탓도 있었지만, 비발디 〈4계〉의 '봄' 연주가 시작되자마자 감동에 휩싸이게 되었다. 연주 모습을 보는 즐거움도 있었지만 분명 소리에 압도당했다. 크지 않은 실내 공간에는 마이크나 스피커 같은 전기 음향시설은 전혀 없었지만 울려 퍼지는 풍부한 잔향이 잠들어 있던 모든 감각을 깨우는 것처럼 느껴졌다.

샬롯텐부르크 궁에는 실내악 연주를 위해 특별히 설계된 공간이 있다. 천장은 풍부한 잔향을 위해 곡면으로 휘어져 있다. 연주자들은 그 시절 복장을 차려입고 가발을 쓴 채 고전 음악을 연주한다.

샬롯텐부르크 궁에는 실내악 연주를 위해 특별히 설계된 공간이 있다. 천장은 풍부한 잔향을 위해 곡면으로 휘어져 있다. 연주자들은 그 시절 복장을 차려입고 가발을 쓴 채 고전 음악을 연주한다.

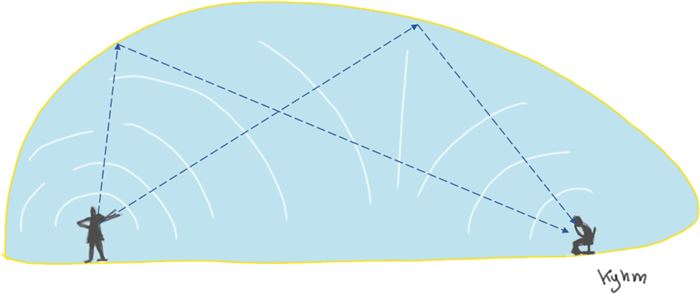

‘여름’ 연주가 시작되자 잠시 고개를 들었다. 연주 공간의 천장은 적당히 높아 보였지만 소리가 반사될 수 있도록 곡면으로 설계되어 있었다. 그래서 끊어지지 않고 만들어 내는 바이올린 소리는 언덕 위의 바람처럼 다가왔다. 아주 먼 곳에서 불어와 오래된 풍경을 떠올리게 하는 기억의 바람. 다시 눈을 감자 이번에는 갑자기 소리의 폭풍이 밀려왔다. 폭풍은 어느새 거센 파도가 되었다. 사나운 파도는 작은 바위처럼 동그마니 앉아있는 내 양쪽 귀에 차갑게 부딪혔다. 머릿속까지 시려오며 소리의 칼에 심장이 베이는 것 같았다.

문득 텅 빈 교실을 지키던 초등학교 시절, 파문을 지켜보던 난로 위의 낡은 대야가 생각났다. 작은 대야 위에서 번지던 물결처럼 연주자들의 소리도 방 안의 천장과 벽에서 반사되는 다양한 경로를 지나오지만 결국에는 하나의 점 같은 나에게 모두 모이고 있었다. 그렇게 나를 향해 수렴하는 비발디의 선율을 타고 나는 삼십여 년 전 기억으로 회귀했다. 낡은 교실 안 나무 냄새와 난로의 온기와 대야의 파문 속으로, 대야 위 떨어지는 물방울 하나로, 마음속 파문이 번지며 우주를 상상하던 그 처음 순간으로, 그리고 다시 시간을 훑어내려 역마살 낀 여행자처럼 여기저기를 떠돌던 시절을 지나 정착을 하고, 우연히 집을 떠나 타국의 어딘가에서 눈을 감고 있는 중년의 아저씨로 다시 돌아왔다. 이것이 처음과 유사한 상황으로 다시 돌아온다는 회귀 정리의 인생 버전이 아닐까 하는 생각이 잠시 스쳤다. 연주는 어느덧 ‘겨울’을 시작하고 있었다. 누군가는 운명 같은 회귀를 삶의 일부로 받아들이며 결전을 벌여야 한다고 말했지만 나는 샬롯덴부르크 궁 안에서 울려 퍼지는 비발디를 들으며 좀 다른 생각이 들었다.

연주자의 소리는 다양한 경로를 통해 청중에게 도달하므로 원음에 비해 풍성해진 잔향을 유발한다.

연주자의 소리는 다양한 경로를 통해 청중에게 도달하므로 원음에 비해 풍성해진 잔향을 유발한다.

하나의 음원으로 출발한 소리가 다양한 경로를 거쳐 한곳으로 모이는 물리 현상은 “속삭이는 미술관(whispering gallery)효과”를 떠올리게 한다. 즉, 곡면 벽을 지닌 미술관 그림 앞에서 아주 작게 속삭였는데도 멀리 떨어진 벽 앞에 있는 사람이 또렷하게 그 소리를 듣는 현상을 말하는데 이미 다양한 분야에 기술적으로 응용되고 있다. 하지만 천장 높은 건물에서 경험하는 “울림”에는 다양한 경로를 거쳐 오는 소리 파동 사이의 ‘시간차’가 존재한다. 소리가 반사되어 되돌아오는 시간이 길고 소리의 모습도 심하게 왜곡되는 경우가 대형 경기장에서 듣게 되는 에코 효과지만 다양한 경로를 통해 미세한 시간차를 지니게 된 소리 물결들이 한 덩어리가 된 경우에는, 오히려 그 소리가 풍성하게 느껴진다. 역사상 훌륭한 음악가나 악기 장인들은 원음을 왜곡시키지 않는 범위에서 적당히 풍성한 느낌을 주는 최적의 건축구조를 설계했다. 특히 타고난 음감을 지닌 스트라디바리우스는 악기의 구조뿐 아니라 건축물의 구조가 어떻게 소리를 반사하고 풍성하게 담아낼 수 있는지 알고 있었다고 한다.

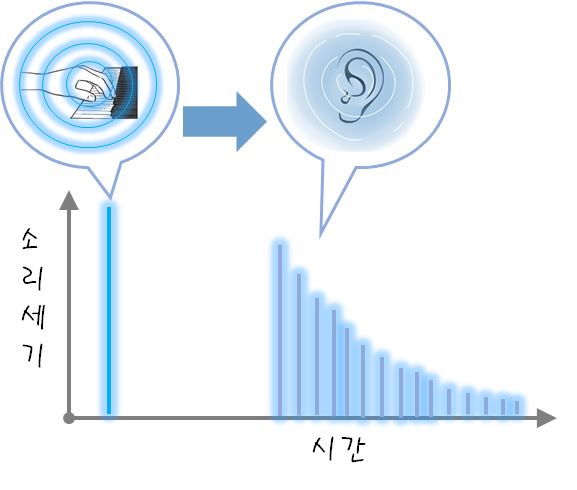

실내 공간에서는 피아노 건반을 누른 것 같은 펄스 형태의 소리가 다양한 경로를 통해 조금씩 다른 시간차를 가지고 도달한다. 이런 잔향의 모습은 실내 공간 구조에 의해 결정된다.

실내 공간에서는 피아노 건반을 누른 것 같은 펄스 형태의 소리가 다양한 경로를 통해 조금씩 다른 시간차를 가지고 도달한다. 이런 잔향의 모습은 실내 공간 구조에 의해 결정된다.

콘서트홀처럼 닫힌 건축물 안에서는 원음의 파동이 다양한 방식으로 벽과 천장에 반사되어 청중의 귀에 도달하기 때문에 청중이 듣는 소리는 원래의 소리에 비해 달라진다. 가령 피아노 건반을 순간적으로 누른 짧은 펄스의 소리는 청중에게 미묘하게 긴 잔향으로 들린다. 게다가 인간의 귀는 같은 세기의 소리라도 저음을 덜 시끄럽다고 느낀다. 만약 이런 효과를 고려하지 않고 연주 공간을 설계한다면 뒷자리에 앉은 사람은 저음이 손실된 음향을 듣게 된다. 그래서 음향 전문가는 천장과 벽을 설계할 때 저음 보강에 많은 신경을 쓴다. 청중이 들을 수 있는 충분히 큰 연주 소리의 세기를 100dB이라고 할 때 원음과 달라진 잔향의 세기가 60dB까지 줄어드는 시간을 잔향시간이라고 하는데, 고음은 대체로 1초 이내의 잔향시간을 가지지만 저음의 잔향시간은 인간의 청각 특성을 고려해 의도적으로 수초까지 늘린다. 샬롯텐부르크 궁 안의 연주 공간 역시 저음의 잔향이 특히 깊고 풍부하게 들렸다.

연주자가 아주 짧은 시간 동안 만들어 낸 원음은 콘서트홀의 천장과 벽을 거치는 다양한 경로를 지나 모두 합쳐지므로 각각의 소리가 청중의 귀에 도달하는 시간도 조금씩 다르다. 수학적으로 해석하면 원음의 펄스가 콘서트홀의 소리 변형함수에 의해 최종 목적지인 청중의 귀에서 미세한 시간차를 지닌 모습으로 모두 합해지는 것으로 이해할 수 있다. 즉, 잔향은 원음의 시간 함수와 공간의 시간차 유발 함수와의 합성곱(convolution)이다. 결국 똑같은 회귀는 아닌 셈이다. 이를테면 원음과 유사해 보이지만 보다 성숙해진 마음으로 과거를 떠올리며 달라진 현재를 확인할 수 있는 방식. 삶의 회귀는 오히려 다양한 경험들이 풍성하게 적분되어 새로운 모습으로 드러나는 잔향을 닮았다.

김광석 교수

김광석 교수

◇김광석 교수

▷부산대학교 나노과학기술대학 광메카트로닉스공학과 교수, 나노물리학자

▷양자점, 양자링 같은 인공나노구조물이나 나노소재에서 일어나는 양자광학적 초고속현상을 주로 연구하고 생체조직의 광영상기술도 개발한다.

▷10여 년간 과학영재 고등학생 대상의 다양한 실험프로젝트를 운영 중이며 국제신문 <과학에세이> 칼럼 필진으로도 참여하고 있다.