장독대 옆 봉숭아 꽃밭[유튜브 / gho lee]

장독대 옆 봉숭아 꽃밭[유튜브 / gho lee]

우리 어릴 적 봉선화는 여름 한 철 집과 학교는 물론 시장골목귀퉁이까지 모든 화단에 빠지지 않는 절대적 화초로 채송아, 맨드라미와 함께 시골화단의 3총사쯤이 되었는데 그 중에서도 장마철에도 꿋꿋이 잘 피어난다는 점, 별로 볼거리가 없는 시골우물가나 화단에 놀랍게 왕성하게, 선홍색 또는 자줏빛의 커다란 꽃무더기로 아주 깊은 인상을 남겼다.

몸매가 실하고 얼굴에 광채가 나고 입술이 붉어 언제 봐도 살냄새 푹푹 풍기는 옆집 아줌마나 일곱 명이나 되는 그 딸들의 도발적이고 육감적 얼굴, 제 집안은 물론 골목과 우물가까지 당시 할머니들이 말하던 암내(페르몬)를 푹푹 풍기던 여자, 그래서 세상 사내들을 다 홀리고 골목 가득, 언양장터 가득 자신을 닮은 입술 붉은 기집애로 가득 채울 것 같던 여인, 그래서 장터에서 대폿집을 하다 밤이 되면 우리 마을 샌님 하나가 첩사이집에 자러간다고 가던 집의 <서울여자> <척한네>, 또 남이 잘 안 하는 화장으로 분가루나 팥가루를 얼굴 가득 바르고 쥐들 잡아먹은 듯 붉은 입술에 빨간 고추장 찍은 풋고추를 예사로 먹는 그런 좀 거칠고 막된 여자들을 연상시켰다.

그렇지만 당시 시골화단에 장미나 국화, 모란 같은 고급화초가 있는 것도 아니라 어찌 보면 새처럼 생긴 날렵하고 붉은 꽃잎으로 손톱에 봉숭아물을 들이며 한나절을 보내는 누님 옆에서 자란 나는 그나마 여름 한 철 우물가에 빨간 봉숭아가 피어나는 우리 집이 참으로 아름다운 집이라는 생각을 하기도 했다.

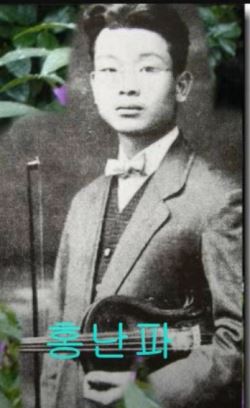

중학교에 들어가면서 <울밑에선 봉선화>란 우리나라 대표적 작곡가 홍난파의 노래를 배우면서 내가 가진 봉숭아에 대한 건강하고 육감적 봉숭아의 이미지는 어쩐지 가엾고 애잔한 분위기, 마치 고독한 식민지의 청년이나 언문도 못 배운 순 무식자로 머슴살이를 하는 삼돌이에게 시집이나 가는 <끝순이> 같은 좀 가엾은 처녀로 다가오는데 적잖은 당황함을 느꼈다. 그리고 그 가사마저도

울밑에선 봉선화야 네 모습이 처량하다

기나긴 날 여름날에 아름답게 꽃 필적에

아름답던 아가씨들 너를 위해 놀았도다.

로 첫음절 '네 모습이 처량하다'가 너무나 싫었다. 내가 알고 있는 봉선화는 원색의 초록 잎새 사이로 선홍색 또는 진자주 빛의 강열한 꽃잎과 손에만 닿아도 꽃물이 줄줄 흐르는 부드러운 촉감과 마침내 곱게 물든 손가락의 고운 모습이었는데 세상에 봉선화가 처량하다니, 그것도 화단에 피어난 것도 아니고 한갓진 울타리 밑에 버려지듯 핀 모습이라니...

봉숭아꽃

봉숭아꽃

그렇게 외로운 시골소년으로 자라난 내가 대도시 부산에서 셋방을 전전하면서 단 한 번도 내 소유의 화단을 가지지 못 했으니 우리 집 우물가나 장독간 옆, 혹은 마구깐 옆에까지 그저 조그맣게 서너 포기, 코스모스든 맨드라미든 채송화나 논또꽃 같은 그 흔한 우물가의 꽃 한 송이를 키워보지 못했는데 내 나이 40대 중반의 간부공무원이 되어 이제 양지바른 남쪽 창가에 꽤 넓은 책상을 놓고 일할 때 종이컵에 봉숭아 한 송이를 키워본 적이 있는데 물이 부족한지 거름이나 햇빛이 부족한지 너무나 빼빼하고 볼품없이 자라 내 가난한 자화상을 보는 것 같아 그만둔 적이 있다.

대신 그때부터 봉숭아를 왜 봉선화라 부르는지, 봉숭아, 봉선화, 어는 것이 표준말인지 궁금했다. 언어의 일반적인 통용, 가장 평범한 시민들이 일상적으로 쓰는 용례로 보아 봉숭아가 시골아이들이나 아낙들이 부르는 기본적 호칭인데 무엇이든 유식하게 한자말을 붙여 쓰기를 좋아하는 옛 선비들이 봉선화(鳳仙花)란 멋진 이름으로 한시에 쓰기 위해 한자를 붙인 것만 같다. 또 그 꽃잎이 새의 모습과 조금 닮은 봉숭아를 봉선화를 부른 것 같은 생각이 들기도 했다. 그래서 내친 김에 <국어대사전>을 찾아보니 <봉선화(鳳仙花)>는 그 학명과 식물적 특성과 쓰임새를 두루 설명하고 따로 금봉(金鳳)화 또는 지갑(指甲)화로 불리기로 한다는 세세한 설명이 있었고 붕숭아를 찾으니 그냥 <봉선화> 라고만 나와 있었다. 모국보다는 중국, 한글보다는 한자를 중시하는 사대주의의 영향이 우리가 쓰는 언어에 이르기까지 이렇게 깊숙이 스며든 것을 보고 다만 아연(啞然)할 수밖에...

[papermoon fabian]

[papermoon fabian]

그렇다고 이미 전국적으로, 교과서를 비롯한 많은 책과 시와 노래에 봉선화로 점잖게 잘 불리는 꽃 이름을 한갓 시골선비의 고집으로 봉숭아라고 부르자고 제안하기도 좀 뭣한 것이다.

그렇지만 여러분은 <붕숭아 꽃물을 들이다>와 <봉선화(鳳仙花) 꽃물을 들인다>고 할 때 어느 쪽이 그 빛깔이 붉고 향기가 진하며 손톱에 물든 꽃물이 더 아름답고 진진한지, 굳이 의미를 따지는 것이 아니라 반만년 조상들이 느낌으로 써온 붕숭아꽃물이 훨씬 더 우리 가슴에 짙게 배이고 아련히 울려옴을 느낄 것이다.

역사에 가정(假定)이 없다고는 하지만 안익태와 더불어 민족 최고의 작곡가인 홍난파가 식민지시절에 쓴 가사

'울밑에선 봉선화야 네 모습이 처량하다'

를 만약 해방 후에 썼다면

'저 붉은 봉숭아꽃 우리 민족 얼이련가?'

의 흐름으로 노랫말을 짓고 작곡을 했더라면 뭐 새삼스레 거대한 항일운동이 일어나지는 못 했을망정 민족의 대작곡가가 친일행적을 의심받는 일은 없을 것 같다. 저 붉디붉은 순정의 꽃, 봉숭아, 열정의 꽃 봉숭아를 우리는 왜 한갓 저 먼 상고(上古)시대의 신화 봉황(鳳凰)을 떠올리고 신선(神仙)을 떠올리며 울밑에 쓸쓸히 선 모습, 파리한 식민지의 젊은이로 묘사하고 만 것일까?

<시인·소설가>