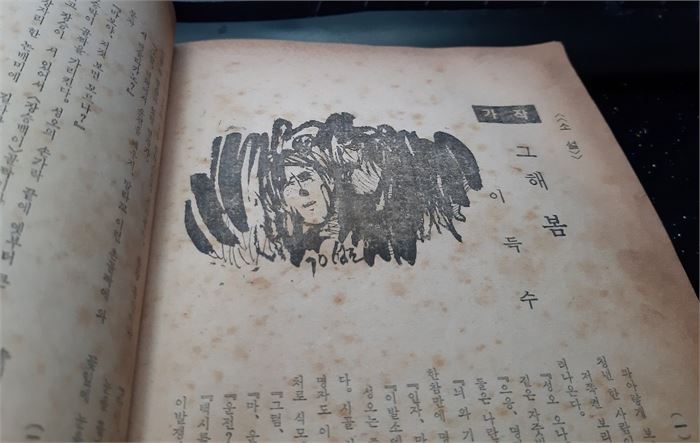

동아문학상에 당선된 단편소설 '그해 봄'

동아문학상에 당선된 단편소설 '그해 봄'

인도나 아프리카 같은 아열대나 열대의 기후에선 아예 일 년 자체를 건기와 우기로 나누고 그에 맞게 적응해 살아가고 세렝게티 공원의 물소 누나 신양, 스프링 복스 등은 목초가 많은 초지에 모여 살다 건기가 되어 초원이 사막화가 되면 아직도 약간의 물과 풀이 남은 조그만 웅덩이 주변으로 모이다 맹수에게 많이 희생되지만 다시 우기가 되어 그 많은 초지가 늪으로 변해버리면 또 다른 초지(草地)를 찾아가가는 걸 볼 수 있다. 그 초식동물을 먹이로 살아가는 사자, 하이에나. 표범, 들개 리카온과 푸마, 코요테의 무리도 그들을 따라다니며 사냥을 하고. 또 그 초식동물이 일 년에 딱 두 번 강을 건너는 기간을 악어 떼들이 오매불방 기다려 포식을 하고...

...인간은 물이 없으면 목이 말라 살 수 없지만 물이 넘치면 몸이 젖어 살수가 없다. 반대의 경우인 불이나 화재의 경우는 현장으로 부터 조금만 떨어지면 피할 수가 있고 불탄 자리에 다시 비가 오고 풀이 돋아나지만 비가 너무 잦은 이 우기는 우선 너무 길어서 갑갑하고 습해서 컨디션이 떨어지며 어둑해서 기분이 울적해진다. 동 서양을 두고 조금 배우거나 멋을 좀 부리는 사람, 젊은 연주자나 예술인 들은 이렇게 우울한 날을 <멜랑콜리>하다고 역설적으로 젖은 날씨를 즐긴 모양이다. 비에 젖은 기분이 조금 우울하다는 말은 동시에 조금 슬프다는 말이 되기도 하고 조금 나른해지면서도 어쩐지 달콤한 휴식이나 어느 밀폐된 공간에 가득 찬 커피 향, 또는 짧고 진한 밀회(密會)의 느낌을 풍기기도 하지만 그 끝은 언제나 슬픔과 우울(憂鬱)이 오래 농축된 죽음, 나른하고 감미로운 죽음의 바다에 심신을 던지게 되어 비 오는 오후에 혼자 차를 마시다. 음악을 듣다 마침내 나 이렇게 나른한 기분으로 슬며시 죽어도 좋을 것 같은, 우리 영혼이 갈 수 있는 가장 게으르고 퇴폐적인 골짜기에 당도하기도 한다.

농촌에서 자란 나는 농사철에 비가 오면 부지런히 모를 쪄 지게에 지고 골짝 논으로 옮겨 모내기를 해야 되었고 한여름에 장마가 길어지면 논밭의 지심은 짙어지고 그걸 제 때 매지 못해서 조바심을 냈다. 시골소년으로서는 아직 파리의 우수(憂愁)니 멜랑콜리니 따위를 떠올릴 수도 없었고 두 누님들이 삶아주는 감자나 옥수수를 먹으며 장마기간 내내 학교도서관에서 빌려온 소설책들을 읽었다. 중고등학교가 같이 있어도 장서(藏書)수는 불과 몇 천, 내가 좋아하는 소설은 몇 백 권밖에 되지 않아 교과서에 나오는 한국문인들의 소설(이광수에서 김동리에 이르기까지)는 물론 주로 노벨상 수상작품으로 알려진 펄벅의 <대지>, 헷세의 <데미안>, 모파상의 <여자의 일생>. 지이드의 <좁은 문>, 부조리란 말을 처음 만들어낸 알베르 까뮈의 <이방인>같은 소설도 모조리 돌파하고 그 길이가 너무 너무 길고 내용이 갑갑해 정상적인 인간은 도무지 독파하기 힘들다는 톨스토이의 부활과 도스토예프스키의 <카라마조프가의 형제들>과 <백치>, 특히 그 도입부가 너무 지루해 상식적 인간의 99,9%는 본문에 들어가지 못 한다는 나다니엘 호오돈의 <주홍글씨>도 읽어 일흔이 되어도 문학청년을 벗어나지 못 하는 마초할배의 기본정서를 닦았다.

그리고 잠깐씩 비가 그치는 사이 빠짐없이 논밭을 순찰해 물꼬를 보는 등 관리를 하고 틈틈이 미꾸라지와 피래미를 잡아 우리아버님을 별식을 제공해야 되었다.

그렇게 아무 생각 없이 그저 바쁘게만 사춘기를 보낸 내가 내 삶의 버팀목이었던 아버님을 보내고 처음으로 눈부신 소녀를 발견해 홀로 가슴을 태우면서 스무 살이 되던 해 나는 야간대학 국문과를 다니며 소설가가 되겠다는 청운의 꿈을 품고 예비고사와 본고사를 거쳐 입학을 했고 그 첫해의 <동아축제>의 동아문학상에 단편소설 <그 해 봄>을 출품해 당선되었다.

고학생으로서 큰 상금을 타고 내가 이끌던 국문과 동급생의 동인지 <봉화그룹>의 리더로서 자리매김은 했지만 나는 이내 그해 수필당선작인 <우기(雨期)의 문>을 읽어보고는 그만 내 글을 글도 아니라는 생각이 들었다. 키가 크고 얼굴이 희고 눈매가 이국적일 것 같은 처녀가 노란 장화와 레인코트차림으로 어둑한 골목으로 걸어 사라지는 모습, 바야흐로 장마기를 맞아 제목으로 쓴 그 우기(雨期)라는 제목의 한자(漢字)가 얼마나 멋이 있어 보이든지...

그때 내가 쓴 소설은 <그해 봄>이란 제목으로 경부고속도로가 한창 건설 중인 반촌 언양에서 자라는 이웃의 두 남녀, 방금 밀물처럼 밀려오는 고속도로 현장의 돈과 급변하는 가치관, 직업관에 빠져 중장비기사가 되려는 열여덟 성오와 미용사를 꿈꾸는 열일곱 순이 앞에 서른 살 노총각 포클레인 기사가 얼마나 용의주도하게 순이를 공략하는지 보다 못 해 고속도로 현장에서 일하던 성오가 비싼 측량기기를 훔쳐 순이와 대처 부산으로 나가려고 높다란 고속도로 비계위로 올라가다 추락 해 머리가 터져 순이가 보는데서 숨을 거둔다는 비장한 내용, 나름 농촌사회에 파고드는 현대화와 돈의 위력과 순수함의 상실을 표현하려는 것이 부산의 두 노대가 소설가 중의 한 분인 향파 이주홍선생의 눈에 까지 들었지만 어쩐지 그 얼굴이 희고 뒷모습이 멋진 긴 머리의 도시처녀의 <우기의 문>에 내 작품이 도무지 못 미친다는 자괴감을 느꼈고 50년이 지나 표지도 날아가고 노란 먼지가 폴폴 떨어지는 <동아>를 펼쳐보며 오늘도 나는 그 외로운 청년기를 회상하고 있다.

그 때 우기의 문에선 그 여대생은 아마 지금쯤 강은교나 박완서처럼 나보다 훨씬 뛰어난 문인이 되었을 것이라는 생각에서 벗어나지 못 하고 있다. 결국 농촌청년이 보는 그 칙칙한 장마를 산뜻한 우기(雨期)의 문으로 표현한 도시적 감성에 항복하고 만 것이다. (오늘 권하는 음악은 댄 포겔버그의 <빗소리의 리듬>입니다.)

<시인·소설가>