지방의회에서 발언하는 5급 기획감사실장 필자(가운데), 왼쪽 뒤에는 이미 서기관으로 승진한 이승암 의회사무국장.

지방의회에서 발언하는 5급 기획감사실장 필자(가운데), 왼쪽 뒤에는 이미 서기관으로 승진한 이승암 의회사무국장.

사람이 죽어가는 길에 있어 마치 다시 벌거숭이 갓난애로 돌아가듯 마침내 이빨이 다 빠지고 걷지도 못 하고 젖을 빨 듯 우유를 마시고 단것을 밝히며 혼자 있기를 두려워하다 마침내 말문을 닫고, 곡기(穀氣)를 끊고 사람을 못 알아보다 숨소리가 잦아지는 천수(天壽)를 다하고 와석종신(臥席終身)한 자들의 그 필연의 종점이나 갑자기 당한 교통사고나 발견이 늦은 말기의 암으로 눈을 뜨지 못 하거나 말을 하지 못할 경우에도 맨 마지막까지 청각, 그러니까 뇌와 가장 가까운 그 기능은 남아 있다고 한다.

이렇게 유체이탈(遺體離脫)의 열명길에 든 자신에게 자식이나 친구나 이웃이 하는 사랑과 염려와 찬사와 오해와 갈등과 비방과 포폄의 말을 다 듣는다는데, 그렇지만 한마디 반응이나 반박도 못하고 그냥 듣다 죽어간다는데, 그렇다면 죽음의 호사라는 것은 그 마지막 감각인 청각, 즉 귀를 즐겁게 하고 가장 화려하던 시절의 음향과 음악, 속삭임을 들을 수 있다면 더할 데 없이 좋을 수도 있을 것이다.

내가 청각을 제외한 모든 감각을 상실하고 죽음의 고샅길로 들어설 때, 그때 가장 듣고 싶고 가장 황홀하고 기분 좋은 음악은 어떤 것이 있을까? 어떤 음악을 들으면 굴곡이 많고 오욕에 젖은 내 삶이 보다 객관적인 하나의 풍경, 도랑가에 핀 찔레꽃이나 뱀 딸기처럼 무던하며 세상사 다 그렇듯이 나도 이렇게 살다가는구나 덤덤하고 의연해질까?

<아리랑>, 찬송가 <내 주를 가까이 하려 함은>과 주기도문, <회심곡>, <반야바라밀다심경>, <찔레꽃 붉게 피는 남쪽 나라 내 고향>이면 될까? 담담하게 삶을 되돌아보지만 끝내 아쉬움을 떨쳐내지 못 하여 가수의 이름마저 <여운>인 <과거는 흘러갔다>의 회한은 어떻고 마지막으로 어머니를 회상하는 엄마가 섬 그늘에 굴 따러간 <섬 집 아기>나 나의 살던 고향을 떠올리는 <고향의 봄>은 또 어떨까?

개금 백병원의 코로나 열감지기에 화면에 비친 나의 모습. 나는 그럴 때 마다 내 영혼이 육체로 부터 탈출(유체이탈)하고 흐물흐물 녹아내리는 혼백을 상상하곤 했다.

개금 백병원의 코로나 열감지기에 화면에 비친 나의 모습. 나는 그럴 때 마다 내 영혼이 육체로 부터 탈출(유체이탈)하고 흐물흐물 녹아내리는 혼백을 상상하곤 했다.

또 <꿈이었다고 생각하기엔 너무나도 아쉬운 미련이 남아>의 조용필의 <허공>이나 <파도는 영원한데 그런 사랑은 있을 수도 있으련만> 배호의 <파도>는 어떻고 저만치 물러서서 떠나가는 봄을 보는 듯 세상사에 달관한 것 같으면서도 끝내 아쉬움이 가득한 음조의 <봄날은 간다.>와 목이 메어 불러보는 이미자의 <황혼의 엘레지>는 어떨까?

그러나 죽음이 한갓 실패한 자의 변명처럼 아쉬움과 미련의 반추로 장식되기를 원치 않는다면 마치 스페인이나 브라질에서 벌어진 요란한 축제의 메인스트리트를 행진하는 브라스밴드처럼, 50인조 오케스트라의 음향처럼 웅장하고 화려하며 활기차고 붕붕 뜨는 느낌이어야 할 것이다. 설령 이미 기억과 의식이 다 무너졌더라도 축제전야의 불꽃처럼 화려한 환청(幻聽)속에 눈을 감아야 할 것이다.

그렇다면 만약 내가 열명길에서 들을 마지막 음악, MP3에 저장해 이어폰으로 내게 꽂아주기 바란다면서 아들이나 아내에게 적어줄 곡명들은 어떤 것들이 될까? <라데츠키행진곡>, <경기병서곡>, <카르멘서곡 투우사입장의 노래> 같은 행진곡을 들으며 성공한 전쟁의 개선(凱旋), 생사를 넘나드는 절박함 속에서 아이러니하게 활기에 가득 찬 투우장의 소음을 듣는 것은 어떨까, 너무 경쾌해 다소 생뚱맞은 <콰이강의 다리>에서 나오는 휘파람소리는 또 어떨까?

사람이 죽어가는 길에 있어 마치 다시 벌거숭이 갓난애로 돌아가듯 마침내 이빨이 다 빠지고 걷지도 못 하고 젖을 빨 듯 우유를 마시고 단것을 밝히며 혼자 있기를 두려워하다 마침내 말문을 닫고, 곡기(穀氣)를 끊고 사람을 못 알아보다 숨소리가 잦아지는 천수(天壽)를 다하고 와석종신(臥席終身)한 자들의 그 필연의 종점이나 갑자기 당한 교통사고나 발견이 늦은 말기의 암으로 눈을 뜨지 못 하거나 말을 하지 못 할 경우에도 맨 마지막까지 청각, 그러니까 뇌와 가장 가까운 그 기능은 남아 있다고 한다. 이렇게 유체이탈(遺體離脫)의 열명길에 든 자신에게 자식이나 친구나 이웃이 하는 사랑과 염려와 찬사와 오해와 갈등과 비방과 포폄의 말을 다 듣는다는데, 그렇지만 한마디 반응이나 반박도 못 해보고 그냥 듣다 죽어간다는데, 그렇다면 죽음의 호사라는 것은 그 마지막 감각인 청각, 즉 귀를 즐겁게 하고 가장 화려하던 시절의 음향과 음악, 속삭임을 들을 수 있다면 더 할 데 없이 좋을 수도 있을 것이다.

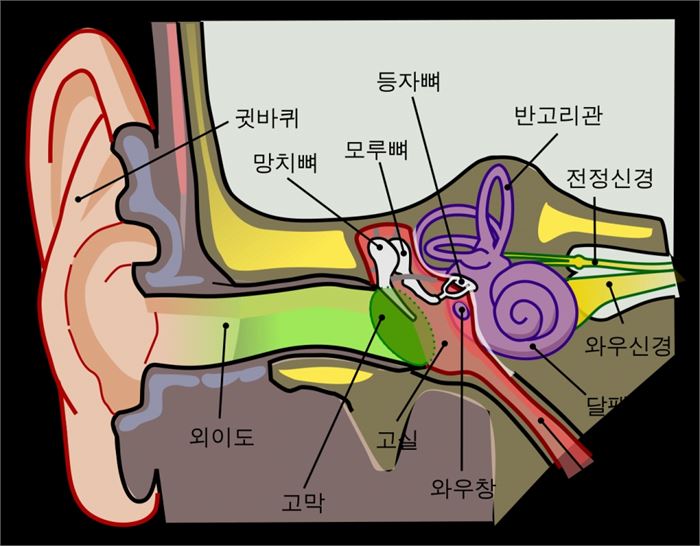

식음을 전폐한 뒤 말도 끊고 눈도 안 뜨는 상태에서도 살아 반응한다는 인체 마지막의 생존 장기(臟器) 귓속 달팽이관. [File:Anatomy of the Human Ear.svg: Chittka L, Brockmannderivative work jeawon135 / CC BY-SA /3.0]

식음을 전폐한 뒤 말도 끊고 눈도 안 뜨는 상태에서도 살아 반응한다는 인체 마지막의 생존 장기(臟器) 귓속 달팽이관. [File:Anatomy of the Human Ear.svg: Chittka L, Brockmannderivative work jeawon135 / CC BY-SA /3.0]

내가 청각을 제외한 모든 감각을 상실하고 죽음의 고샅길로 들어설 때, 그 때 가장 듣고 싶고 가장 황홀하고 기분 좋은 음악은 어떤 것이 있을까? 어떤 음악을 들으면 굴곡이 많고 오욕에 젖은 내 삶이 보다 객관적인 하나의 풍경, 도랑가에 핀 찔레꽃이나 뱀 딸기처럼 무던하며 세상사 다 그렇듯이 나도 이렇게 살다가는구나 덤덤하고 의연해질까?

그리고 마치 감당도 못하고 형언도 못할 엄청난 사연을 가진 듯 무겁디무거운 긁힘으로 읊조리다 마침내 오르가즘에 도달한 여인의 희열에 찬 외마디소리로 끊어지는 저 찬바람과 흰 눈과 우울(憂鬱)이 지배하는 나라 노르웨이의 사내 그리그의 <솔베이지 송>은 또 어떨까?

<시인·소설가>