겸재(謙齋) 정선(鄭敾 조선 1676~1759) - 「인왕제색도(仁王霽色圖)」

겸재(謙齋) 정선(鄭敾 조선 1676~1759) - 「인왕제색도(仁王霽色圖)」

181 - 험악한 인정과 불우한 세상에서 가시덤불과 구렁텅이를 헤쳐나갈 수 있는 것은 ‘견딜 내(耐)’자 한 글자이다.

옛말에 이르되, 산에 오를 때에는 비탈진 험한 길을 참고 견디며

눈길을 갈 때에는 위험한 다리를 참고 견뎌라 했거늘

이‘견딜 내(耐)’ 한 글자는 극히 깊은 뜻을 지니고 있다.

만일 이 험악한 인정과 험난한 세상길에서

내(耐) 자 한 글자에 의지하지 않는다면

어찌 가시덤불과 구렁텅이에 빠지지 않을 수 있겠는가.

- 語(어) : 옛말, 속담, 격언. * 이언(俚言/俚諺) - 항간(巷間)에 떠도는 속된 말, 속담.

- 側路(측로) : 험한 비탈길.

- 踏雪(답설) : 눈길을 걸음.

- 危橋(위교) : 위태로운 다리.

- 極(극) : 지극히, 궁극.

- 傾險(경험) : 험악한, 음험한. 비뚤어지고 험악함.

- ̖坎坷(감가) : 길이 험하여 가기 힘듦. ̖坎은 구덩이, 움푹 패인곳. 坷는 길이 험함.

- 撑持(탱지) : 의지함, 붙잡고 버팀. 撑은 버팀목.

- 過去(과거) : 지나가다.

- 幾何不(기하불) ~ 哉(재) : ‘얼마나 ~하지 않음이 있겠는가?’ 의 뜻으로 반어형 문장으로 쓰인다. 즉 ‘어찌 ~하지 않으랴’ 와 같은 뜻이다.

- 墮入(타입) : 떨어져 들어가는 것.

- 榛莽(진망) : 가시덤불. 榛은 가시나무, 덤불. 莽은 잡초.

- 坑塹(갱참) : 구덩이와 도랑. 坑은 구덩이. 塹은 본래 해자(垓字, 垓子)을 말함.

- * 해자 : 접근을 막기 위해 성 둘레에 파 놓은 물길(연못).

허련(小痴 許鍊, 조선, 1809~1892) -완당선생 초상(阮堂先生肖像)

허련(小痴 許鍊, 조선, 1809~1892) -완당선생 초상(阮堂先生肖像)

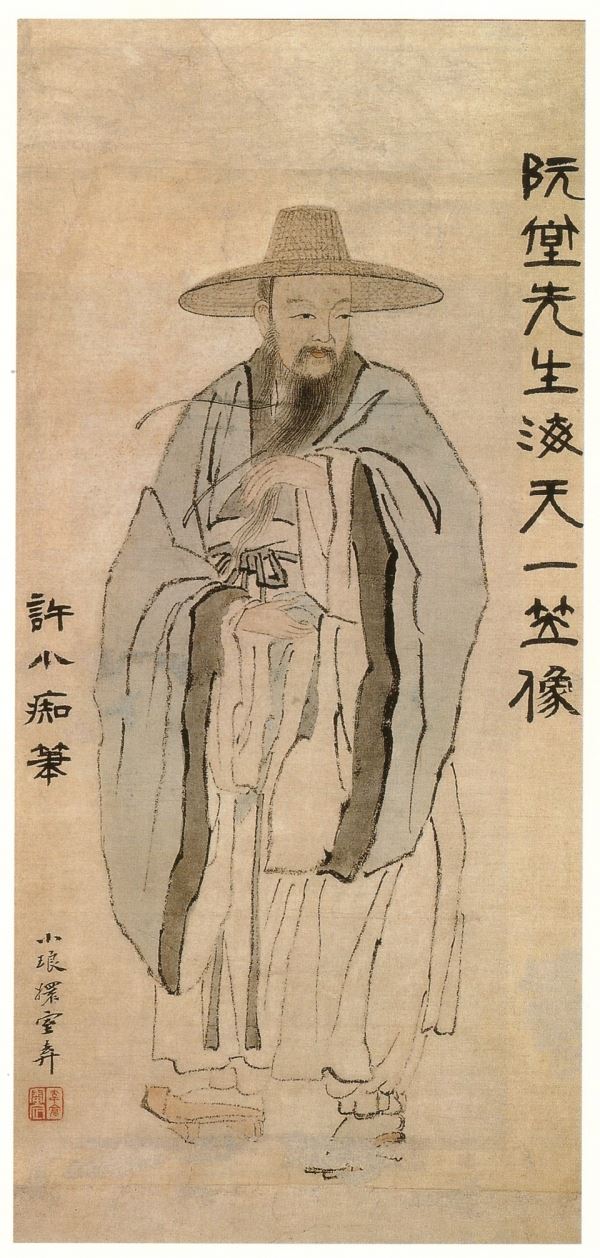

허련(小痴 許鍊, 조선, 1809~1892) - 완당선생 해천일립상(阮堂先生海天一笠像)

허련(小痴 許鍊, 조선, 1809~1892) - 완당선생 해천일립상(阮堂先生海天一笠像)

김정희(秋史 金正喜, 조선, 1786~1856) - 유천희해(遊天戱海)

김정희(秋史 金正喜, 조선, 1786~1856) - 유천희해(遊天戱海)

◈ 정지용(鄭芝溶)의 「장수산 1」- 오! 견디란다, 차고 올연(兀然)히

벌목정정(伐木丁丁)이랬거니 아람도리 큰 솔이 베혀짐즉도 하이 골이 울어 멩아리 소리 쩌르렁 돌아옴즉도 하이 다람쥐도 좇지 않고 묏새도 울지 않어 깊은 산 고요가 차라리 뼈를 저리우는데 눈과 밤이 조히보담 희고녀! 달도 보름을 기달려 흰 뜻은 한밤 이 골을 걸음이랸댜? 웃절 중이 여섯 판에 여섯 번 지고 웃고 올라간 뒤 조찰히 늙은 사나이의 남긴 내음새를 줏는다? 시름은 바람도 일지 않는 고요에 심히 흔들리우노니 오오 견디랸다 차고 올연(兀然)히 슬픔도 꿈도 없이 장수산(長壽山) 속 겨울 한밤내 —

※ 이 시는 <장수산 2> 와 함께 문장 제2호(1939년 3월)에 실린 작품이다.

당시 지용(芝溶)은 무슨 일로 황해도 그 깊은 장수산에 머물었던 것일까? 그리고 왜 그토록 심란(心亂)했던 것일까?

짐작컨대 일신상(一身上)의 문제로 괴로웠던 것은 아닐 것이다. 때는 바야흐로 1931년 만주사변으로 만주를 점령한 일제가 1937년 노구교 사건을 빌미삼아 중일전쟁을 일으켜 중국대륙으로 침략의 마수(魔手)를 뻗치기 시작한 시점이며 우리에겐 이른바 민족말살(民族抹殺) 정책을 획책(劃策)하던 때이다.

끈질기고 악랄한 일제의 도끼질에 아름드리 큰 나무들이 하루가 멀다 하고 퍽퍽 쓰러져 넘어가는 형국이었다. 육당이 그랬고 춘원이 그랬다. 결국엔 친일의 길로 들어서고 말았던 것이다. 당시 문단의 총아(寵兒)로 조선문학의 새로운 흐름을 주도했던 이가 바로 정지용이었다. 일제의 회유(懷柔)와 협박(脅迫)이 이제는 지용에게도 뻗쳤으리라 짐작된다.

‘오오! 견디란다. 차고 올연(兀然)히…’

‘시름은 바람도 일지 않는 고요에도 심히 흔들리나니’

‘슬픔도 꿈도 없이’

그래서 나는 이 시를 당시의 시대상과 관련하여 이렇게 읽고자 한다.

* 올연(兀然)히 : 산이나 바위 등이 우뚝하게 서 있는 모습. ‘兀兀히’ 와 같음.

궤연(几然)히 : 점잖고 침착하게

『문장』에 발표할 당시에는 ‘兀然히’ 로 표기되었는데, 시집 『백록담』에서는 ‘几然히’ 로 고쳐졌다. 해방후 『지용 시선』에서 오식(誤植)을 바로잡아 다시 ‘올연히’ 로 바로잡았다.

〈장수산 2〉

풀도 떨지 않는 돌산이오 돌도 한덩이로 열두골을 고비고비 돌았세라 찬 하눌이 골마다 따로 씨우었고 어름이 굳이 얼어 드딤돌이 믿음직 하이 꿩이 긔고 곰이 밟은 자옥에 나의 발도 놓이노니 물소리 귀또리처럼 즐즐(喞喞)하놋다 피락 마락하는 해ㅅ살에 눈우에 눈이 가리어 앉다 흰시울 알에 흰시울이 눌리워 숨쉬는다 온산중 나려앉은 휙진 시울들이 다치지 않이! 나도 내더져 앉다 일즉이 진달래 꽃그림자에 붉었던 절벽(絶壁) 보이한 자리 우에!

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>