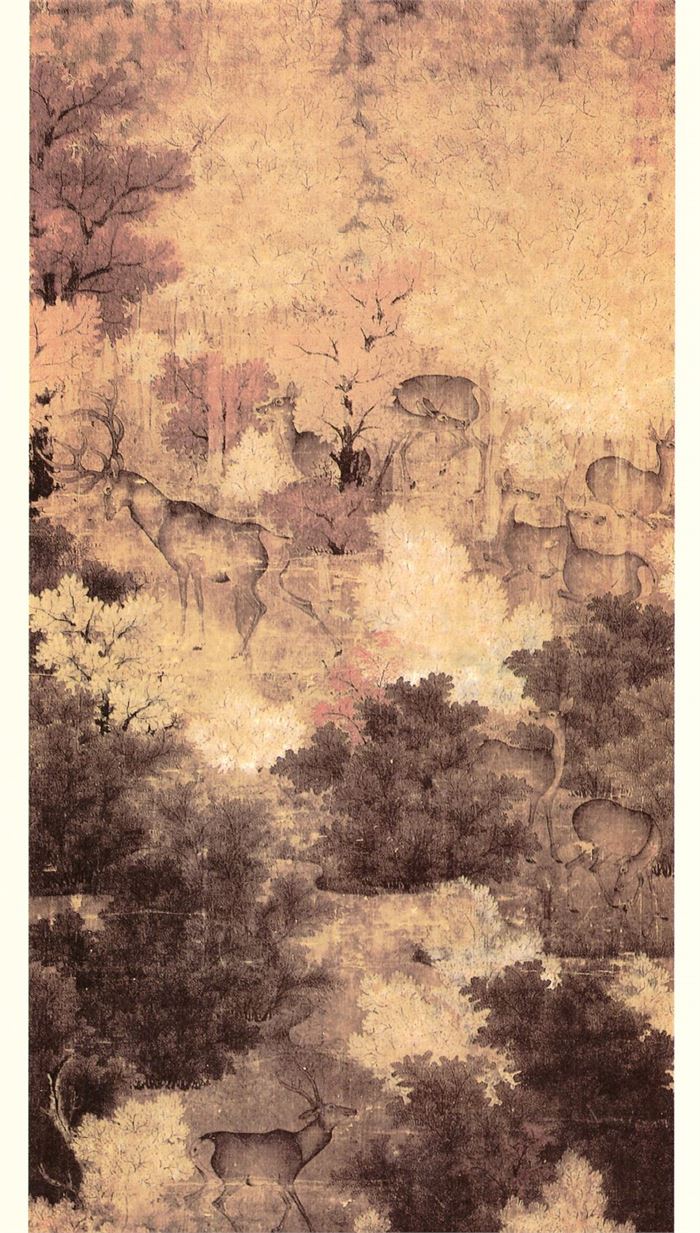

작자미상(五代) - 추림군록도(秋林群鹿圖)

작자미상(五代) - 추림군록도(秋林群鹿圖)

224 - 바람 자고 물결 고요한 가운데 인생의 참된 경지를 볼 수 있고, 담박(淡泊)하고 고요한 가운데 마음의 본바탕을 느낄 수 있다.

바람 자고 물결 고요한 가운데 인생의 참된 경지를 볼 수 있고

담박(淡泊)하고 고요한 가운데 마음의 본 바탕을 느낄 수 있다.

- 風恬(풍념) : 바람이 잠잠함. 恬은 ‘조용하다, 평온하다’.

- 浪靜(랑정) : 물결이 고요함.

- 味淡(미담) : 맛이 담백(淡白)함.

- 聲希(성희) : 소리가 고요함. 希는 稀(드물 희)와 통함.

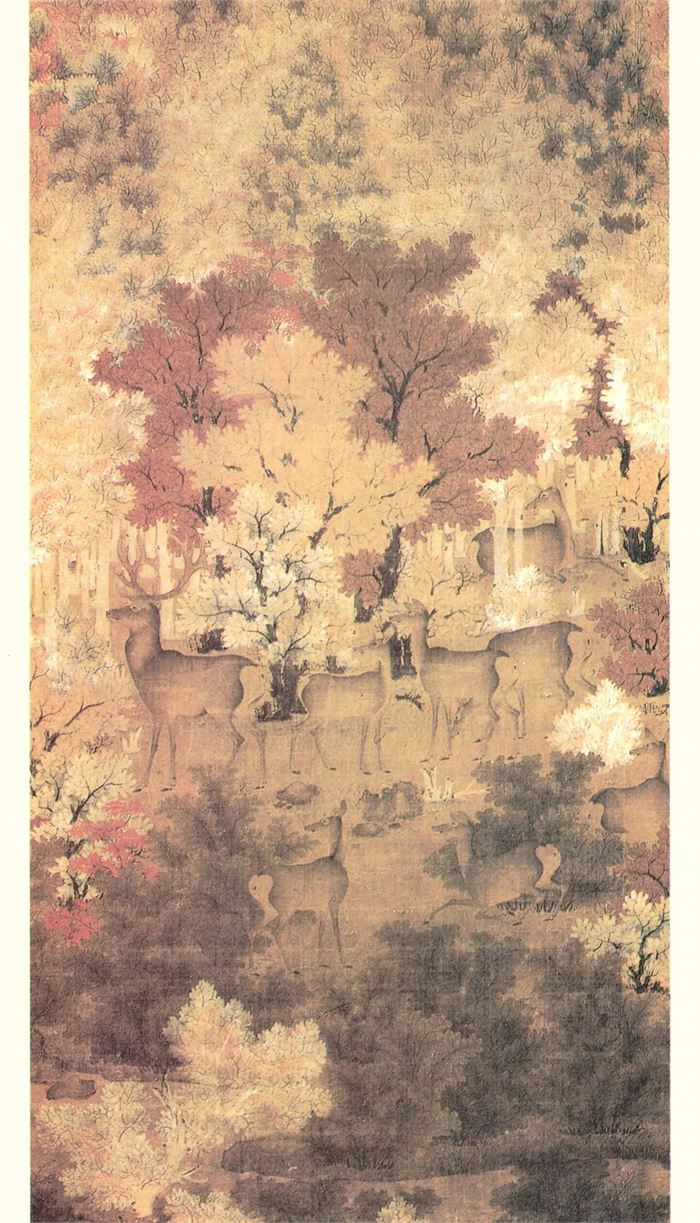

작자미상(五代) - 단풍유록도(丹楓幼鹿圖)

작자미상(五代) - 단풍유록도(丹楓幼鹿圖)

◈ 『노자(老子)』 제14장에

視之不見(시지불견) 名曰夷(명왈이), 聽之不聞(청지불문) 名曰希(명왈희), 搏之不得(박지부득) 名曰微(명왈미). 此三者(차삼자) 不可致詰(불가치힐) 故混而爲一(고혼이위일). 其上不曒(기상불교) 其下不昧(기하불매), 繩繩兮不可名(승승혜불가명), 復歸於無物(복귀어무물) 是謂無狀之狀(시위무상지상) 無象之象(무상지상) 是謂惚恍(시위홀황). 迎之不見其首(영지불견기수) 隨之不見其後(수지불견기후). 執古之道(집고지도) 以御今之有(이어금지유). 能知古始(능지고시) 是謂道紀(시위도기).

- 보아도 보이지 않는 것을 夷(이)라 하고, 들어도 들리지 않는 것을 希(희)라 하고, 잡아도 잡히지 않는 것을 微(미)라 한다. 이 셋은 어떻게 할 수가 없다. 그러므로 섞이어 하나를 이룬다. 그 위는 밝지 않고 그 아래는 어둡지 않다. 이어지고 이어져서 이름을 지을 수 없다. 다시 아무 것도 없는 무로 돌아가는지라, 이를 일컬어 모양 없는 모양이요 모습 없는 모습이라 한다. 이를 일컬어 어리벙벙함이라 한다. 맞이해서 보되 그 머리를 볼 수 없고 따라가 보되 그 뒤를 볼 수 없다. 도의 비롯함을 잡으면 이로써 오늘의 현상을 다스릴 수 있다. 능히 천지의 비롯함을 알면 이를 일컬어 도의 근본이라고 한다.

보려고 해도 보이지 않으니 ‘이(夷, 평평함)’ 이라 하고, 들으려고 해도 들리지 않으니 ‘희(希, 희미함)’ 이라 하며, 잡으려고 해도 잡히지 않으니 ‘미(微, 미세함)’ 이라 한다. 이 셋은 우리가 따져볼 수 있는 것이 아니니 뒤섞여서 ‘하나(一)’ 가 된다.

그 위라고 더 환하지 않고 그 아래라고 더 어둡지 않다. 끝없이 이어지니 뭐라 이름 지을 길이 없다. 한 물건도 없는 경지로 다시 돌아간다. 이것을 일러 ‘모양 없는 모양(無狀之狀)’ 이라 하고, 이것을 일러 ‘형상 없는 형상(無象之象)’ 이라 하며, 이것을 일러 ‘황홀함’ 이라 한다.

맞으려고 해도 그 머리를 볼 수 없고, 뒤쫓고자 해도 그 꼬리를 볼 수 없다. 오래된 도를 붙잡고 지금의 일을 처리함으로써 옛 시작점을 알 수 있으니, 이것을 일러 ‘도의 실마리’ 라고 한다.

※ 통행본과 달리 백서본(帛書本)에는 ‘夷(이)’ 와 ‘微(미)’ 의 자리가 바뀌어 있다. 잘은 모르지만 그래도 무방하리라. 왜냐하면 천지만물(天地萬物) 삼라만상(森羅萬象)은 모두 어리벙벙 황홀(恍惚)할 뿐이기 때문이다.

필자는 『노자(老子)』 중에서 이 장을 가장 좋아한다. 그 문장이 가장 시적(詩的)이며 도무지 그 뜻을 알 수 없기 때문이다. 이후 ‘도무지(道无知)’ 라는 자호(自號)를 사용했으며 참사람(至人, 眞人)을 일러 ‘도무지 알 수 없는 희미이(希微夷-)한 사람’ 이라 규정하였다.

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>