화개면 탑리 가탄마을의 손석태 씨가 어릴 때 닥나무를 두들기던 닥돌을 보여주고 있다. 두 개의 닥돌 중 큰 것으로, 길이 확·포장되자 옆으로 옮겨놓았다. 바로 위에 조금 작은 닥돌이 있다. 두 개의 닥돌 위쪽 나무가 있는 자리가 한지 작업에 필요한 물을 공급해주던 물웅덩이였다.

화개면 탑리 가탄마을의 손석태 씨가 어릴 때 닥나무를 두들기던 닥돌을 보여주고 있다. 두 개의 닥돌 중 큰 것으로, 길이 확·포장되자 옆으로 옮겨놓았다. 바로 위에 조금 작은 닥돌이 있다. 두 개의 닥돌 위쪽 나무가 있는 자리가 한지 작업에 필요한 물을 공급해주던 물웅덩이였다.

“여기 아스팔트길과 이 집 벽체에 걸쳐 한지를 제작하던 공간이 있었습니다. 물통(지통)이 두 개 있었지요. 제 선친이 여기서 한지 작업을 했습니다.”

한지 작업을 위해서는 가장 첫 번째 작업이 겨울철인 11~2월 사이에 1년생 햇닥나무를 베는 것이다. 베어 온 닥나무의 겉껍질인 흑피와 흑피의 겉껍질을 제거한 청피(靑皮)를 모두 벗겨낸 것을 백피라고 한다. 이 백피를 하루 또는 이틀가량 흐르는 물에 담가 불린 후 잿물과 함께 솥에 삶는다. 삶은 닥섬유를 지통에 넣은 후 닥풀(황촉규·화개 주민들은 ‘딱풀’로 칭함)을 첨가해 막대기로 저어 섬유의 엉킴을 풀어준 뒤 닥섬유가 뿌옇게 뜨면 대나무발로 닥섬유를 건져낸다.

2020년 6월 21일 오후 손석태(66) 씨는 자신의 집 뒤로 필자를 안내하면서 한지를 만들던 공간에 대해 설명했다. 한지를 만들던 그의 부친인 손우용(1908~1975) 씨는 손석태 씨가 21살 때 68세를 일기로 별세하셨다.

“이 바위(닥돌)는 닥나무를 얹어놓고 방망이로 두들기던 용도였습니다. 원래는 1m가량의 좁은 길옆에 있었는데 지금의 아스팔트길로 확·포장하면서 이 바위를 치워야 했지요. 자칫 다른 곳으로 버려질 수도 있어 새로 나는 길옆으로 옮겨달라고 부탁해 지금까지 보존이 되고 있습니다. 이 닥돌의 존재를 아는 사람은 아마 저밖에 없을 겁니다.”

손 씨는 닥돌을 덮고 있는 잡초와 넝쿨 등을 손으로 뜯어 넓은 면을 보여주면서 말했다. 자연 바위가 아니라 닥나무를 두들길 수 있도록 인위적으로 다듬어 평평한 모습이었다. 이 닥돌 바로 위쪽으로 이것보다 조금 작은 닥돌이 하나 더 있다. 만약에 앞으로 한지 제작 공간이 복원이 된다면 닥돌이 있어 훨씬 수월하고 완벽성을 기할 수 있을 것이다.

삶은 닥원료를 물에 반나절 정도 담가두었다가 건져 잡티 등을 말끔하게 없앤 후 닥돌 위에 올려놓고 닥방망이로 40~60분 정도 두들겨 찧는다. 이 일이 무척 힘들다. 두들기기가 끝나면 닥섬유를 지통에 푼다.

필자가 “한지를 만들려면 물이 많이 필요한데 여기서 어떻게 작업을 했습니까?”라고 묻자, 손 씨는 “여기 길에서 작은 닥돌 쪽으로 물웅덩이가 있었고, 마을 위쪽에 샘이 있었다”고 말했다. 계곡에서도 그다지 먼 거리는 아니다.

현재의 손 씨 집은 6년 전에 새로 지은 것이고, 부모님과 살던 예전의 집은 이 작업 공간에서 50m 가량 떨어진 곳에 파란색의 지붕으로 아직도 멀쩡하게 서있다. 그는 “지금 중국 사람들이 세를 내면서 옛날 집에 거주하고 있다”고 말했다.

삶은 닥나무와 닥풀의 진득한 성분을 담은 지통에서 한지를 뜨던 대나무발. 손 씨가 훗날 필요할지도 모른다는 생각에서 보관해오고 있는 귀중한 자료이다.

삶은 닥나무와 닥풀의 진득한 성분을 담은 지통에서 한지를 뜨던 대나무발. 손 씨가 훗날 필요할지도 모른다는 생각에서 보관해오고 있는 귀중한 자료이다.

손 씨가 어릴 때 닥나무 껍질을 벗길 때 사용하던 칼. 녹이 슬었지만 형태는 온전하다.

손 씨가 어릴 때 닥나무 껍질을 벗길 때 사용하던 칼. 녹이 슬었지만 형태는 온전하다.

현재의 손 씨 집은 한지 작업장이 있던 곳의 바로 아래였다. 길을 따라 걸으면 역시 50m 조금 더 될까 말까하다. 집에 도착하자 필자를 집 뒤쪽으로 데려간 손 씨는 “이 칼이 닥나무 껍질을 벗길 때 사용했던 것”이라며, 녹슨 작은 칼을 보여주었다. “날카로운 칼의 위쪽으로 껍질을 벗겼습니다”라고 했다. 이 칼은 닥나무 겉껍질인 흑피를 10시간 동안 흐르는 냇물에 불린 후 흑피를 벗겨낼 때 사용한다. 이렇게 칼로 벗긴 것을 청피라고 한다. 청피마저 벗겨내야 한다.

집안으로 들어가자 손 씨는 “잠시 기다려라”며, “이것이 지통에서 닥섬유를 뜨던 대나무발입니다”고 선반에서 꺼내 보여주었다. “이것보다 조금 더 큰 발도 있었습니다”며, “이 발로 한지를 떠 지통 옆에 있는 지승판 위에 한 장 두 장 포갰지요”라고 말했다.

그러면서 “예전에 농한기인 겨울에 한지를 만들었는데 돈이 되었습니다”며, “그래서 남자가 있는 웬만한 집에서는 지통을 한 개씩 빌려 한지를 만들었지요”라고 설명했다. 그에 따르면 한지작업은 온 가족이 들러붙어 해야 하는 일이었다. 밤에는 가족들이 닥나무 껍질을 벗기는 게 일반적인 모습이었다. “당시 닥나무가 이 골짜기에 많았습니다. 제 집 뒤쪽 산에도 닥나무가 많이 자랐고, 백혜마을 입구에 있는 카페루나 뒤쪽으로도 닥나무가 많이 자라고 있었습니다. 모암마을에서도 닥나무를 가져와 사용했습니다. 닥나무는 해마다 잘라서 썼는데, 1년에 3m가량 자랍니다. 두릅나무처럼 잘 번지고 잘 자라지요.”라고 설명했다.

필자가 “이 골짜기에 한지를 언제부터 만들었까요?”라고 묻자, 손 씨는 “글쎄요. 그건 잘 모르겠습니다. 아마 오래 전부터 만들었을 거라 생각합니다”라고 대답을 했다.

한지를 뜨던 지통이 두 개 있었던 공간. 길과 집 벽체에 걸쳐 있었다.

한지를 뜨던 지통이 두 개 있었던 공간. 길과 집 벽체에 걸쳐 있었다.

“저기 가탄교 건너기 직전 오른쪽 계곡 가에 이곳에서는 가장 큰 규모의 한지 작업장이 있었습니다. 제 기억으로는 한지를 뜨는 지통이 10개쯤 있었습니다. 지붕도 없이 노지에서 작업하는 방식이었습니다. 닥나무를 삼는 큰 솥도 인근에 있었지요. 그러니까 한지를 작업하는 공간이 아주 넓었습니다. 제 선친께서 거기서도 작업을 했지요. 저는 한지를 뜨는 통 옆에 하나씩 놓인 작은 용기에 닥풀을 담아 발로 밟았습니다. 닥풀을 밟으면 진득진득한 진이 나오는데 이걸 닥섬유와 지통에 섞어야 접착력이 생깁니다. 겨울에 맨발로 밟으면 발이 시리고 어린 마음에 일하는 게 싫어 엄청 애를 먹었지요.”

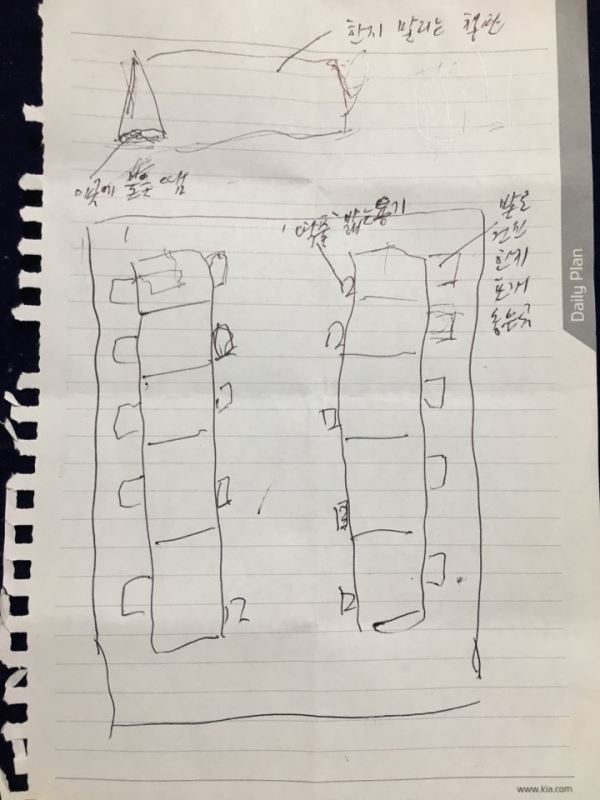

손석택 씨가 그려보인 가탄마을 한지 작업장 배치도.

손석택 씨가 그려보인 가탄마을 한지 작업장 배치도.

손 씨는 덧붙여 “지승판에 차곡차곡 쌓은 한지를 한 장씩 걷어 쇠로 된 크고 긴 삼각통처럼 생긴 판에 붙여 말립니다. 말리는 판은 아래에서 불을 땝니다. 이 판 위에만 지붕이 있었습니다. 그렇게 만든 한지는 10장, 20장씩 팝니다. 장사꾼들이 한지를 사러 와 가져가더군요. 그리고 계곡 가에 지통을 한 개씩, 두 개씩 놓고 한지를 만들던 공간도 제법 있었습니다. 우물이 있는 집에서도 지통을 한 개나 두개쯤 놓고 한지를 만들기도 했지요”라며 설명했다.

손 씨는 “우리 집 마당에 닥풀이 있습니다”라고 해 가서 보기로 했다. 정말 마당가에 닥풀이 자라고 있었다. 그는 “닥풀이 다 자라면 1~1.5m쯤 되지요”라고 말했다. 필자는 손 씨와 오랜 시간 인터뷰를 한 후 헤어졌다.

5남3녀의 넷째인 손 씨는 농사를 지어 아래의 동생들을 자신이 공부를 다 시켰다. 화개면에서 ‘돌담 쌓기’의 최고 장인으로 꼽히는 그는 부모님을 모셨고, 고향인 가탄마을에서 대를 이어 살아오고 있다. 슬하에 2남 1녀를 두고 있으며, 그의 아내는 화개장터에서 '대청마루‘라는 청국장집을 운영하고 있다. 콩을 심어 집에서 직접 청국장을 만들어 맛이 일품인 것으로 소문나 있다.

<역사·고전인문학자, 교육학박사 massjo@hanmail.net>