사랑하는 사람아 / 강우식

사랑하는 사람아, 눈이 풋풋한 해질녘이면

마른 솔가지 한 단쯤 져다놓고

그대 방 아궁이에 불을 지피고 싶었다

저 소리없는 눈발들이 그칠 때까지……

<『설연집(雪戀集)』 제3수(首) 강우식(姜禹植 1942~ )>

눈(雪)과 관련한 많은 시들 중에서도 내가 유독 좋아하는 시편이다. ‘설연집(雪戀集)’ 이라는 이름으로 쓴 강우식(姜禹植) 시인의 연작(連作) 108편 중의 세 번째 작품이다.

강우식 시인은 우리 문학사에서 참으로 특이한 존재이다. 지독한 가난과 술과 사람에 쩔어(?) 살았던 그는, 생긴 것과 달리 우리 문단에서 가장 에로틱한 존재이다. ‘에로티시즘의 시학’ 이라는 독보적인 세계를 구축한 시인이기 때문이다. 후배격인 마광수(馬光洙 1951~2017) 시인이 다소 부실한 몸으로 그 양기가 입과 손가락 끝에 머물고 말았다면 그는 온몸으로 육박(肉薄)하는 처절함 속에서 때로는 지극히 외설적이고 퇴폐적이면서도 생명력으로 충일한 카타르시스의 세계를 구축하였기에, 설혹 그의 문학세계에 동의하지는 않더라도 그 누구도 그 세계를 부인할 수는 없을 것이다. 이것이 바로 머리로 또는 손끝으로 쓰는 것이 아닌 몸으로 쓰는 시의 진실됨 - 진정성(眞情性) 또는 핍진성(逼眞性), 곧 리얼리티(reality)이다.

강우식 시인의 '설연집' 표지.

강우식 시인의 '설연집' 표지.

이쯤에서 뜬금없이 문제를 하나 내어 볼까 한다.

"위 시에서 딱히 필요 없는 시어를 하나 집어내라고 한다면, 당신은 무엇을 내다버릴 것인지요?"

이 시를 내가 처음 본 것은 군복무 중이었다. 1984년 12월 말에 입대하여 원주 제1군사령부 영내 도서관에서 월간지 『현대문학』에 실린 이 시를 보았고 이 시가 너무 좋아 몰래 꺼낸 엽서에 이 시를 옮겨 써서 멀리 부산에 있는 선배에게 보내었던가. 그 무렵 『현대문학』에는 표지 그림을 그대로 인쇄한 책갈피 대용의 엽서가 꼭 한 장 들어 있었다. 표지 그림은 누구의 작품이었는지 기억이 없다.

그리고 1987년 3월 말에 제대하여 곧장 복학하지 못하고 고향의 서당엘 다니며 맹자를 읽고 이듬해에 복학하여 남 안 하는 공부로 9학기를 마칠 즈음, 학교 앞 책방에서 『설연집』이 시집으로 묶여져 나온 것을 보고 친구에게도 한 권을 보내줄 요량으로 바로 두 권을 샀고, 그리고 이 시를 찾아 다시 읽어 보았던 것이다.

그런데 뭔가 느낌이 달랐다. 왜 그럴까?

분명 내가 『현대문학』에서 읽은 발표작에는 <그대 아궁이> 로 되어 있었는데 시집에는 <그대 방 아궁이> 이지 않은가? 그 사이에 ‘방’ 이 들어앉은 것이다. 대체 이게 무슨 일인가, 내 기억이 틀렸단 말인가? 아냐 그럴 리가 없어, 분명 내 기억이 맞을 거야.

그리고 한참을 생각하다가, 그 소이연(所以然) - 마침내 그 까닭을 생각해 내었다.

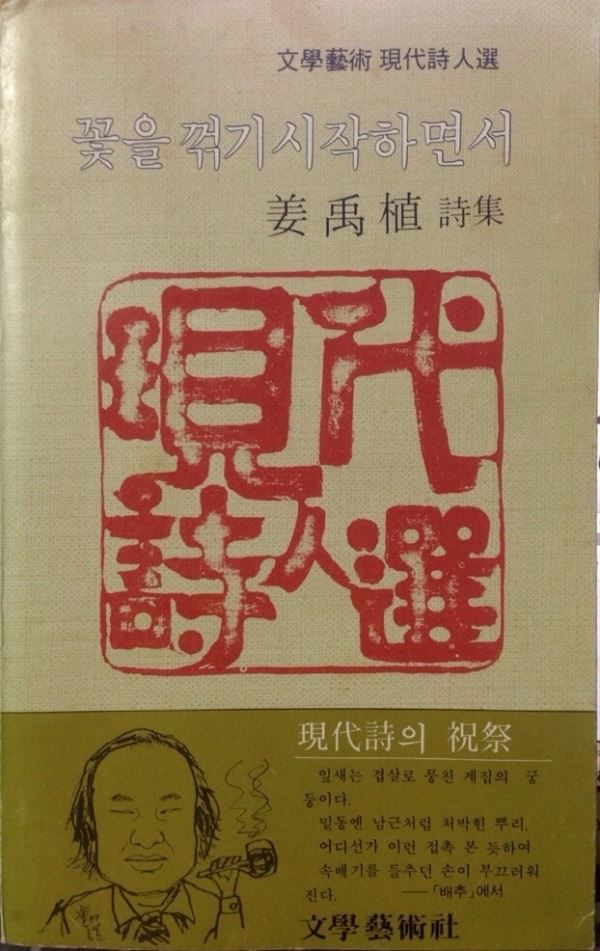

‘아하, 이 사람이 자기검열(自己檢閱)에 걸렸구나’ 그랬네 그랬어, 그러나 그의 처지가 충분히 이해가 되었다. 강우식 시인은 그의 세 번째 시집인 『꽃을 꺾기 시작하면서』가 외설적이라는 이유로 판매금지 조치를 당했던 아픈 상처가 있었던 것이다. 1979년 문학예술사에서 발간한 이 시집은 학교 도서관에도 없었고, 청계천 헌책방 골목을 드나들며 혹여 눈에 뛸까 하였지만 결국 만나지 못하였고, 하마터면 나중에 그가 재직하게 된 성균관대학교 국문과로 직접 찾아갈까 하는 생각도 했었다.

다시 몇 년이 흘러 황학동 헌책방에서 구입한 2007년 고요아침 출판사에서 간행한 『강우식 전집 1, 2』 제1권에 실린 이 시를 다시 찾아보니 역시나 <그대 방 아궁이> 로 되어 있었다. 전집을 내면서 시인이 미처 챙기지 못한 것일까? 나는 매우 섭섭하였다.

그리고 또 몇 년 뒤 그가 고희를 앞둔 2011년에 나온『종이학』이라는 시집을 뒤적이다가 그 말미에 실린 몇 편의 영역시(英譯詩) 가운데 다시 이 시를 만나게 되었다. 아, 얼마나 반가운가. 그리고 이 시집에는 문제의 그 구절이 <그대 아궁이> 로 분명코 박혀 있었다.

Snowflakes

-trans. by Cho, Hyun Wook

The one I love, a nightfall when it snowed

I wanted to gather an armful of dried pine tree twigs

and heat the room you stayed in

until silent snowflakes stopped falling

아뿔사! 영시 번역자는 <그대 방 아궁이> 와 <그대 아궁이> 의 차이를 눈치 채지 못하였단 말인가? ‘당신이 머물고 있는 방’ 이라고만 했으니, 그는 너무 쉽게 옮기고 말았던 것이다. 이는 분명 우리말 ‘아궁이’ 를 온돌문화가 없는 영어로 옮기기 어려운 그 난제만은 아닐 것이다.

이제 나는 중학교 2학년도 채 못 되는 영어 실력으로 이 구절을 제대로 옮기기 위해 영한사전과 한영사전 사이를 넘나들어야 할 것이다. 일찍이 노자(老子)가 말한 중묘지문(衆妙之門 mystic hole)을 찾아 그 어느 골짜기로 들어서야 할 것인지……

예술(藝術)과 외설(猥褻)의 경계는 과연 무엇인가? 누가 칼로 무(‘무우’ 의 표준어가 ‘무’ 라니 정말 말도 안 되는 이 나라의 어문정책이다)를 자르듯 그 경계를 나눌 수 있는가? 흔히 ‘예술과 외설의 차이’ 를 우스개로 말하기를 ‘예술은 그 감동이 가슴으로 온다면 / 외설은 그 감응이 하반신 특정 부위에 온다’ 고 한다.

그러나 감히 말하건대, 예술적 감동과 감응은 우리 신체의 특정 부위를 통해 느끼는 것이 아니라 온몸으로 느끼는 것이며, 우리의 몸과 마음은 따로 나누어져 있는 것이 아니라 몸이 곧 마음이며 마음이 곧 몸인 것이다. 제발 몸과 마음을 나누지 말라! 그리고 함부로 몸 위에 마음을 두지 말라! 때로는 몸이 마음대로 따르지 않을 때도 있으며, 마음이 앞서 달려 몸이 따라가기 바쁜 때도 있다. 때로는 몸이 여의치 못하여 마음을 내지 못하는 경우도 있고 몸이 편치 못하니 마음 자꾸 달리 달아나는 경우도 있다. 하여튼 몸과 마음은 떼려야 뗄 수 없는 관계로 여자의 몸으로 치면(강우식의 표현으로 바꾸면) 항문과 질처럼 서로 맞물려 길항작용(拮抗作用)을 하는 것이니 몸과 마음은 정녕코 하나인 것이다. 그러니 누구도 자기 몸을 천대하지 마라.

이념의 시대를 온몸으로 뚫고 나왔던 리영희(李泳禧 1929~2010) 선생께서는 ‘새는 좌우의 날개로 난다’ 라고 말하였고, 선생을 가장 존숭했던 판화가 이철수(李喆守 1954~ )는 이제 선생을 넘어 이렇게 말한다. - ‘새는 좌우의 날개로 나는 것이 아니라 온몸으로 난다’

특정 개인이 조금 야하고 퇴폐적이면 어떠한가? 그렇다고 우리 사회가 일거(一擧)에 무너질까, 우리 사회가 작은 공명음(共鳴音)에도 깨지는 와인잔처럼 그토록 대책없이 박약(薄弱)한 사회인가, 우리의 육체적 • 정신적 토대가 그토록 빈약(貧弱)하단 말인가?

권력자들은 국민의 정신적 건강을 위하여 양심과 표현의 자유를 억압하는가? 천만의 말씀이다. 위선과 허위로 가득 찬 절대권력의 그 권위에 그들이 감히 도전하기 때문이다. 정통성을 상실한 권력의 거짓된 권위를 그들이 비웃고 야유하고 풍자하기 때문이다. ‘감히 이 하찮은 것들이 내 거룩한 권위에 도전해! 그리고 내 비위를 거슬러!’ - 그 이상도 그 이하도 아닌 것이다.

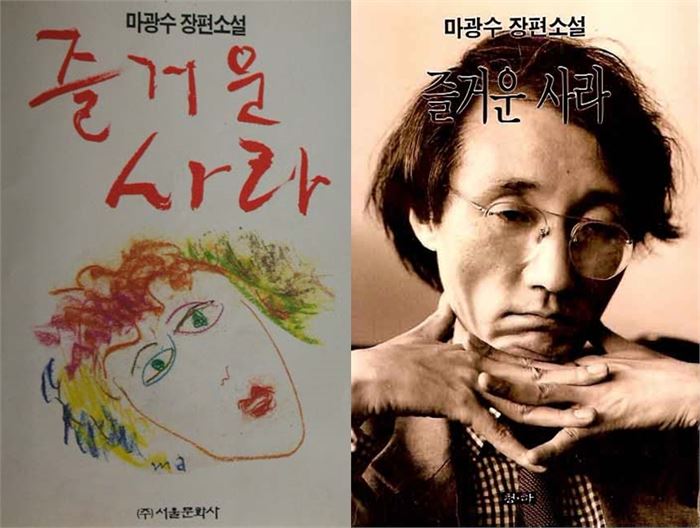

마광수의 『즐거운 사라』 초판본(왼쪽)과 개정판 표지.

마광수의 『즐거운 사라』 초판본(왼쪽)과 개정판 표지.

위선(僞善)보다 위악(僞惡)은 훨씬 그 해독성이 적다. 그리고 어릿광대 마광수는 분명 타고난 약골(弱骨)이었다. 그는 지배 권력의 그 위선적인 권위에 맞서 우리 사회의 근엄한 엄숙주의에 도전한 것이다. 우리 사회가 너무 근엄하여 때로는 숨이 막힐 것 같아 그 질식할 것 같은 엄숙주의에 파열구를 내고자 덤빈 것이다. 그는 풍차를 향해 창을 들고 돌진한 돈키호테였다. 그러나 그는 그 외로운 싸움을 끝까지 밀고나갈 강단(剛斷)도 깡다구도 없었으며 더욱이 체력도 부족하였다.

우리 사회는 결국 한 순수한 영혼을 죽음으로 내몰았던 것이다. 한국이란 사회가 그를 죽인 것이다. 진정 우리 사회는 소수자들이 누리는 최소한의 자유마저도 꼭 뺏고 짓밟아야 직성이 풀리는 ‘잔혹사회(殘酷社會)’ 란 말인가, 한번 낙인을 찍으면 누구든 화석(化石) 인간이 되고 마는 ‘낙인사회(烙印社會)’ 란 말인가!

‘이현세(李顯世 1954~ )’ 라는 정말 잘났고 잘 나가는 만화가가 있었다. 그는 맥주 광고의 모델이 될 만큼 멋있는 사내였다. 무엇보다도 만화를 아는 사람이라면 ‘한국만화의 역사는 이현세 이전과 이현세 이후로 나누어진다’ 라고 공언하리만치 그의 만화는 특출하였다. 말하자면 만화를 영상의 시대로 끌어 올렸으며 오히려 그의 만화가 영상 문화를 선도하였다. 그것은 그의 작품을 영화나 드라마로 만든 것들이 모두 원작의 그 감동의 컷(장면)을 따라 잡을 수 없었다는 사실이 이를 증거한다.

그러나 지금 그는 어디에 있는가? 『천국의 신화』 라는 대서사극화에서 인류창세기를 다룬 시작 부분에 그가 현사회의 금기들을 다루었다고 하여 그도 법의 철퇴를 맞았던 것이다.

만화가 이현세와 '천국의 신화'의 한 장면. [사진=SBS]

만화가 이현세와 '천국의 신화'의 한 장면. [사진=SBS]

『즐거운 사라』에서 ‘사라’ 가 음란해 봤자 얼마나 음란하다는 것인가? 그리고 조금 음란하여 즐거우면 형법상의 죄가 되는가? ‘신화’ 라는 이름을 달고 나오는 작품에 설혹 인간의 원초적인 욕망을 그렸다고 하여 그 선정성(煽情性)을 문제 삼아 현행법의 이름으로 실형을 때리다니, 국민이 위임한 공권력은 국민의 의식 수준을 뭐로 알고 그런 만행을 저지르는가?

문화예술의 세계에는 꼴림과 쏠림이 있기 마련이다. 이를 고상한 말로는 경향성(傾向性)이라 한다. 그러나 열광만 있고 감동이 없는 예술은 결코 오래가지 못한다. 그 세계는 생성과 소멸이라는 자정(自淨)의 유통구조, 즉 시장에 맡겨두면 될 것이다. 그들이 평소에 그토록 신봉하는 시장의 논리는 어디로 갔단 말인가?

우리의 정신문화가 그 정도의 작은 소동과 소란도 견뎌내지 못할 정도의 물 위에 떠있는 부평초란 말인가? 대중의 선택과 배제라는 큰 시스템에 맡겨 놓으면 될 일을, 우리 사회의 소수자인 그들에게 굳이 칼을 휘두른 권력은 분명 국민의 의식수준을 무시하고 국민을 정신박약아로 생각하고 국민의 절대 다수를 능멸한 국민 모욕죄/능멸죄/ 모독죄를 범한 것이 아니고 그 무엇이란 말인가?.

1992년 이후에 마광수를 구속 기소하여 재판을 통해 결국 감옥에 넣었던 사건과 2003년 이현세를 기소하여 벌금형을 물리고 그로 하여금 절필하게 한 사건은 민주국가라면 당연히 부끄러워해야 할 세계 역사상 유례가 없는 공권력의 폭거였다. (두 사건의 사이에는 1996년 장정일 사건도 있었다.) 공권력이 개인의 생각, 감정, 상상력까지도 지배하고자 한 암흑사의 한 페이지인 것이다.

마광수를 구속하라는 지시를 내린 당시 총리도 법학자였으며, 현재 변호사로 영업 중인 당시 실제 수사를 지휘했던 검찰 고위직은 20년이 지난 시점에 한 어느 월간지와의 인터뷰에서 ‘지금 보아도 그 정도의 표현 수준이라면 구속감이라’ 고 자신의 행위가 옳았다고 재차 강변하였으며, 또 들리는 말에 의하면 당시 준엄한 법의 잣대를 들이댄 그 소신(?) 있는 실무검사는 이후 승승장구하여 지난 박근혜 정부에서 늦게나마 재발탁되어 검찰총장까지 지내게 되었다 한다.

과연 우리 사회는 무엇이 달라졌단 말인가? 기본 인권에 대한 법조계의 저열한 인식이 이러할지니 국민의 평균 수준은 오죽하겠는가? 언제나 자신만이 옳다고 주장하는 정치권력과 편가르기에만 골몰하는 사이비 언론이 서로 짜고 벌이는 여론몰이와 마녀사냥에 아무 것도 모른 채 애처롭게 끌려 다닐 수밖에 없는 우리 국민들인 것이다. ‘백성이 깨어야 나라가 산다’ - ‘생각하는 백성이래야 산다’ 고 했던 함석헌 선생의 말씀을 다시 되뇌지 않을 수 없다.

일찍이 한국문단에는 여러 개의 방이 있었으니, 가까이에는 <이브의 건넌방> 이 있었고, 더 일찍이는 그 옆방에 사는 <영점하의 새끼들> 이 늘 힐긋힐긋 곁눈질을 하였으며, 더더욱 일찍이는 그 방엔 춤바람이 난 <자유부인> 이 살았었고, 더 거슬러 올라간 일찍이는 그 방에는 <벌레 먹은 장미> 가 늘 꽂혀 있었다. 문학의 주변부, 그 언저리에는 이런 방들이 늘 있었고 어쩌면 방들이 많아 우리 문학은 더욱 풍부해지고 다양성을 획득하는지도 모른다. 이렇듯 우리는 이미 지난 역사에서 겪을 만큼 겪었던 것이다. (한국논쟁사의 한 페이지를 장식한 <자유부인> 논쟁을 벌였던 근엄한 학자도 한 시대의 권위 있는 법학자였다.)

그런데 왜 역사는 퇴행(退行)을 되풀이 하는가? - 그것은 절대다수인 대중들이 고뇌하지 않기 때문이다.

역사는 분명 전진한다. 그러나 역사의 각 시기에는 그 도도한 흐름을 거슬러 오르고자 하는 반동의 물결이 반드시 고동치기 마련이다. 그 때마다 우리는 철저히 고뇌하고 반성해야 한다.

양심과 사상과 표현의 자유를 억압받는 당사자 개인은 절대 권력 앞에서는 지극히 약한 존재이다. 대중은 이들을 보호해야 한다. 때론 그와 나의 세계관이 다를지언정 개인의 양심과 사상과 표현을 억압하는 그 모든 반동들에 맞서 우리는 싸워야 한다. 그러한 처절한 고뇌와 반성이 없었기에 역사는 퇴행을 되풀이 하는 것이다.

톨레랑스(toleramce) - 관용(寬容)이란, 서로 다름을 인정하는 것에 다름 아니다. 그것만으로 충분한 것이다. 나와 다르다고 해서 너는 틀렸다고 독선(獨善)의 잣대를 들이대는 것은 바로 폭압 그 자체이다. 독선은 그만큼 무서운 것이다. 독선은 자기반성이 없기에 스스로를 묶어 가두게 된다. 독선은 우리를 둘러치고 있는 철조망과 같아 내 몸이 자랄수록 그 가시는 내 살을 파고드니 나는 더 이상 자랄 수 없을 뿐만 아니라 결국엔 살이 썩어 죽게 되는 것이다.

우리는 유신(維新)이라는 억압의 시대에 청춘을 보냈으며, 나름대로 그 억압의 시대에 저항하며 살아왔다고 자부하고 있는 세대들이다. 그러나 우리는 모른다. 우리들 자신의 뇌에는 늘 작은 핀 하나가 꽂혀 있다는 것을, 그것이 바로 검열의 시대를, 억압의 시대를 살았던 사람들의 머리속에 항시 꽂혀 있는 ‘자기검열’ 의 핀이라는 것을…… 죽기 전에 우리는 모두 이 머릿속의 핀을 뽑아내어야 할 것이다. 그러기 위해서는 끝없이 나를 구속하고 감시하고 억압하는 또 다른 나와 처절하게 싸워야 하는 것이다.

올해는 눈 같은 눈을 한 번 보지도 못하고 겨울을 다 보낼지도 모르겠다. 그래서 ‘마당에 떨어진 눈 위에 대고 마음 놓고 마음 놓고 기침을 하자던’ 김수영의 ‘그 살아있는 눈’ 을 맞이하지 못할까 봐 다소 불안한 마음이 있다. 그래도 서울에는 함박눈이 쏟아진 다음에야 개나리와 목련이 꽃망울을 터트리는 것을 여러 해 겪었기에 눈이 오기는 올 것이라 믿어 의심치 않는다. 그래야 나는 또 눈 이야기를 한 차례 더 할 수 있지 않겠는가. 오규원의 ‘죄, 죄, 죄 하며 내리는 눈’ 이나 황지우의 ‘소나무 위에 쌓여 진저리 치는 눈’ 에 대하여……

끝으로 강우식 시인의 제대로 야한 거 한 편을 골라 소개한다. “그래도 ’야(野)하다’ 는 소리 들으려면 이 정도는 되어야 하지 않겠는가” 하면서 말이다. 그런데 이 시는 긴긴 겨울의 동굴을 지나 벌써 봄의 문턱에 다가서 있다.

강우식 시집 '꽃을 꺾기 시작하면서' 표지.

강우식 시집 '꽃을 꺾기 시작하면서' 표지.

봄 / 강우식

초가집 한 채가 사내의 벌떡한 물건으로 서 있다.

그녀의 질 속에서는 밤새도록 눈 녹는 소리.

앞 개울도 힘좋은 사내와 계집이 어우르는 소리.

이 땅의 봄은 참말로 뭐하드키 옵니다요잉.

- 『꽃을 꺾기 시작하면서』

젊은 세대들은 ‘야하다’ 가 한자어라면 아마 ‘밤 夜’ 를 떠올릴 것이다. ‘섹시(色視)하다’ 의 뜻이니 당연히 ‘밤 夜’ 자라 생각할 것이다. 그러나 ‘야하다’ 는 분명 ‘들판스럽다’ 는 뜻이다. ‘야만적(野蠻的)이다’ 할 때의 ‘들 野’ 자인 것이다. 짐승 가죽 몇 조각으로 대충 가릴 곳만 가린 것이 야한 것이다. 우리 세대가 어릴 적에 본 외화(外畵) ‘타잔과 제인’ 이 바로 대표적인 ‘야한 사람’ 이다. 그래서 ‘야하다’ 는 말은 곧 ‘생명력으로 충일한 것’ 이다.

(공자가 『논어(論語』에서 말한 ‘野한 것과 史한 것’, 그리고 내용과 형식을 두루 갖춘 ‘문질빈빈(文質彬彬)’ 에 대해서는 다음에 말할 기회가 있을 것이다.)

* 『현대문학』통권 제600호 기념특대호 (2004년 12월호) 자료를 살펴보니, 『설연집』 제3수 <사랑하는 사람아> 는 1985년 4월호(통권 제364호)에 수록된 것으로 추정된다. 이는 내 기억의 시점과 거의 일치하는 것이다. 이제는 『현대문학』해당 호를 찾아 발표 당시의 원작을 확인하는 일만 남은 셈이다. 그의 백팔 번뇌의 한 고리로 이어진 108편의 시편 『설연집』은 1988년 6월 청맥출판사에서 발행하였다.

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>