출처 : 픽사베이

출처 : 픽사베이

박미서의 시 ‘야상곡’의 핵심 주제어는 단연히 ‘놋쇠거울’(2연)일 것이다. 박미서는 거울 앞에서 자기와 대화하는 듯이 시를 쓰고 있다. 거울의 역사는 인류 문명사와 그 궤를 같이 한다. 청동기 시대에 구리로 된 놋쇠 거울을 인간들은 사용했었다. 거울 때문에 전쟁도 했으며, 거울 때문에 철학이 달라지기도 했다. 드디어 우리 시대는 ‘디지털 거울’의 시대이다. 야상곡을 최첨단 디지털 거울의 시각에서 감상할 것이다.

거울보기의 금기를 깨면서

우리 민속 가운데 금기 가운데 금기, 그것은 유아기 아이들이 거울을 봐서는 안 된다는 것이 있다. 지금은 그것이 미신이라고 금기 목록에도 없다. 그러나 라깡의 글을 읽어보면 옛 조상들의 금기는 철학이고 과학이었다는 것을 새삼 알게 된다. 서구화된 우리에게 귀중한 금기들이 다 사라지는 것을 아쉬워하면서 감상문을 쓴다.

박미서의 시 '야상곡' 전문.

박미서의 시 '야상곡' 전문.

금지되었던 ‘놋쇠 거울’(3연), 그리고 ‘반사경’(1연)이 시선을 사로잡는다. 그리고 ‘...인들’(놋쇠 거울인들, 꽃잎인들)을 반복하는 데서 이 시는 사람의 마음을 현재에서 과거에로 미래에로 향하도록 한다. 왜 그럴까? 의문을 그냥 남겨 두고 시를 감상해 나가기로 한다.

거울의 역사

단군신화에서 웅녀가 환웅으로 받은 선물 가운데 거울이 있었다. 기원전 2000여 년 경이라면 청동기가 시작될 무렵이기 때문에 놋쇠거울이었을 것이다. ‘거울의 역사’(에코, 2001)의 저자 샤빈 보네에 의하면 거울은 석기 거울, 청동 거울, 유리 거울로 진화했다고 한다. 이 거울을 통해 인류 문명사는 선악의 문제, 신과 악마의 문제, 남성과 여성의 문제, 자아와 그 반사성의 문제, 자화상과 고백의 문제 등을 다루어왔다고 한다. 라깡은 ‘자아와 그 반사성의 문제’를 통해 거울 단계는 상상계로 보고 상징계와 실재계의 삼자를 보르매오 매듭같이 서로 얽혀 있는 상관관계로 보았다.

라깡과 함께 거울에 각별한 관심을 갖고 그림을 그린 작가는 마그리트이다. 그리고 그 이전에 ‘이상한 나라의 엘리스’ 속편으로 나온 ‘거울 저편으로 through the looking glass’ 역시 거울이 책의 주제이다. 엘리스가 거울 앞으로 다가가자 앨리스는 그만 거울 저 편의 세계로 들어가 거기서 탐험을 하기 시작한다. 거울 뒤 가상 세계를 무시하고 살아온 우리에게 경종을 주는 장면이다. 우리는 지금 거울 뒤 가상 세계를 마치 현실 세계인 것처럼 여기고 살고 있는 줄도 모르고 살아가고 있다. 다시 말해서 우리는 이미 거울 저 편으로 월경해버린 것이다. 이 사실을 모르고 있을 뿐이다. 박미서의 시는 이를 알리는 데 일조를 한다. 소설 ‘거울 저편으로’는 바로 우리가 직면하고 있는 경험을 그대로 이미 오래 전에 예고해주고 있었던 것이다.

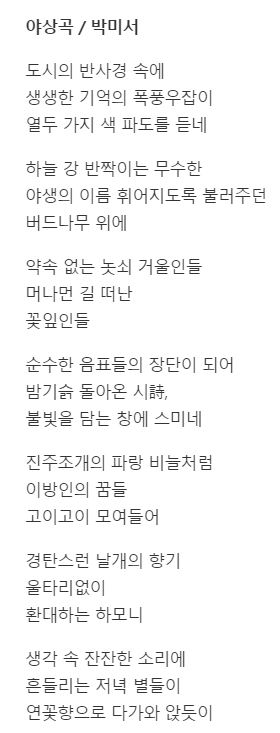

이보다 섬찟한 거울 상을 알려주는 것이 마그리트의 ‘금지된 재현’이다. 화장실에 들어가 거울을 본 후 잠시 고개를 숙여 손을 씻고 나서 거울을 다시 보니 거울 속에 자기 얼굴이 보이지 않는다면? 거울은 실체를 반영해야 하는데 거울에 실체가 반영 안 되었다는 것은 자기라는 실체가 사라졌다는 것을 의미하지 않는가?

마그리트의 ‘금지된 재현’(왼쪽)과 앨리스의 ‘거울저편으로.

마그리트의 ‘금지된 재현’(왼쪽)과 앨리스의 ‘거울저편으로.

마그리트의 작품은 거울 앞에 나타나야 할 자기 얼굴 전면이 아니라 뒤통수가 나타난다면 당장 귀신에 홀린 기분을 자아낸다. 당장 고함을 치면서 화장실 밖을 뛰쳐나올 지경이 아닌가? 일본 동경에는 이런 화장실이 있다고 한다.

현대 철학은 바로 이런 주제를 다루는 것을 주업으로 한다. 이런 거울을 한 주제가 중요한 이유는 이 문제가 철학의 근본 문제인 ‘유사’와 ‘상사’의 문제에 연관이 되기 때문이다. 만약에 컴퓨터 안에 있는 파일을 WINDOWS 안에서 복사를 반복해야 한다고 할 때에는 아무리 반복을 한다고 해도 원본과 복사본 사이에는 구별이 생기지 않는다. 즉, 어떤 것이 원본이고 복사본인 줄을 구별할 수 없을 것이다. 이런 경우를 두고 ‘상사’ 혹은 ‘시뮬라크르’라고 한다. 그런데 만약에 프린트기계에 원본을 얹어 놓고 복사를 진행한다면 원본과 복사본은 달라질 것이다. 이와 같이 원본과 복사본이 달라지는 것을 두고는 ‘유사’라 한다. 유사에서는 원본과 복사본 사이에 차이가 생긴다.

그래서 플라톤의 이데아론은 당연히 유사론에 근거해 있다. 진본 이데아는 시간과 공간의 제약과 함께 훼손되고 파손돼 버리기 때문에 같을 수 없고 ‘유사’ 할 뿐이라는 것이다. 다시 말해서 동굴 밖에 원본이 있고 동굴 안에서는 그것의 유사본만 인간이 가지고 있을 뿐이라는 것이다. 그래서 서양 철학은 이런 유사론에 근거해 전개되었다고 볼 수 있다.

동굴 속의 사람들은 동굴 밖의 빛을 반사경으로 받아 이미 원본에서 많이 훼손된 원본을 유사하게 볼 수 있을 뿐이다. 바울도 지금은 우리가 거울 속에 보듯 희미하게 보지만 주님 앞에서는 얼굴과 얼굴을 마주 보듯 분명하게 볼 것이라고 했다. 거울이 진화하여 아무리 과학적으로 잘 제작된다 하더라도 거울은 유사이지 상사에는 못 미친다.

라깡을 비롯한 푸코와 데리다 등 현대 철학자들은 유사론를 강력하게 부정하고 시뮬라크르 즉 상사론에 기운다. 그렇게 하기 위해서는 동굴 밖에 원본 거울이 있다는 것을 부정해야만 한다. 다만 있는 것은 동굴 안의 거울뿐이다. 그래서 동굴 밖의 세계도 따로 없다. 반면에 동굴이 다른 동굴 속으로 들어가 둥굴의 소용돌이가 있을 뿐이다. 그래서 밖의 이데아나 신 그리고 큰 하나 일자가 있다는 것을 부정한다.

유사와 상사에서 본 놋쇠거울

박미서는 “도시의 반사경 속에 생생한 기억의 폭풍우 같이 열 두 가지 색 파도를 듣는데”(1연) 그리고 “약속없는 놋쇠 거울인들 ... 꽃잎인들”(1연)이라고 함으로서 유사로서의 거울에 대하여 달갑지 않다는 태도를 취함으로 현대철학의 흐름에 동참한다. 반사경도 놋쇠 거울도 버드나무와 꽃잎처럼 바람에 흩날릴 뿐이다.

현대 인간들은 동굴 밖의 세계를 동경하지도 않고 그리워하지도 않는다. 어두운 동굴 속으로 휘감겨 들어감으로서 소용돌이 그 자체 속에 그냥 머물 뿐이다.

동굴 속 현대인들의 자화상들.

동굴 속 현대인들의 자화상들.

현대 한국의 작가들이 만든 플라톤 동굴 속 자아상들을 보면 반사경으로 조명되는 곳에 모여 영화를 감상하는 족속들, 감옥 같은 벽면에 비춰드는 빛의 조각을 보는 족속들로 시뮬라크르의 주인공이 되는 것을 주저하는 것 같다. 아직 유사론의 향수 속에 살고 있다는 말이다.

박미서는 이러한 현대인들의 자화상을 ‘...거울인들 ... 꽃잎인들’ 하면서 비아냥거린다. 우리말에서 ‘...인들 ...인들’은 ‘이런들 저런들’에서 와 같이 양가성을 모두 부정하나 그렇게 강하지도 않게 그렇게 할 때 사용되는 표현이다. 박미서의 야상곡에 가장 현대 작가다운 표현이라 할 수 있다. 이런 표현은 시인이 의식적으로 의도적으로 내면 속에서 끄집어낸 것이 아니고 작가의 무의식 즉, 탈현대를 살아가는 진지한 작가적 진솔한 표현이라 할 수 있다.

그러면 왜 ‘...인들 ...인들’이 반사경과 놋쇠거울과 연관이 되는가? 그 이유를 알자면 거울의 또 다른 모습을 보아야 한다. 다시 보기 위해 만약에 카멜레온을 거울 앞에 가져다 놓았다고 하자. 만약에 카멜레온이 거울 앞에 자기를 노출시킨다면 자기와 거울 사이에서 거울이 바뀌니 자기 몸을 바꾸어야 하고, 자기 몸의 색을 바꾸니 거울 안의 색이 바뀌어야 하고, 거울 색이 바뀌니 또 자기 몸 색을 바뀌어야 하고, 이러한 ‘무한 퇴행 ad infinitum’ 때문에 카멜레온은 자기 정체성을 잃고 만다. 외부와 내부의 이러한 무한 반복적 반영을 하는 것이 존재의 운명이고 그래서 세계는 존재하지 않는다고 한다. 카멜레온적 자아는 지금 서구인들이 직면한 적나라한 모습 그대로이다. 가련한 카멜레온이여!

그러나 우리는 지금 동굴 밖에 원본 세계를 두고 유사본 동굴 속에 살고 있는 것이 아니다. 만약에 거울 두 개를 마주 세워 놓고 보면 뒷 모습도 볼 수 있고, 무한 반복 되는 그 자체 안에 이데아가 있다고 믿게 될 것이다. 미국의 베이트슨 교수는 학생들을 데리고 카멜레온 실험을 직접해 보았다. 카멜레온이 거울 앞에 섰을 때에 겪는 경험은 ‘...인들 ...인들’일 것이다. 자기 정체성을 잃고 요지부동일 것이란 설도 있고, 아니면 정신착란을 일으킬 것이란 설도 있다. 이를 두고 케빈 켈리는 ‘통제불능 out of control’(김영사,2019,151)이라 하면서 이는 불교 선방에서나 들을 수 있는 것이라 하여 ‘카멜레온 선문답’이라고 한다.

그러나 최근 주식 시장의 흐름뿐만 아니라 우주 발생 이론에 이르기 까지 카멜레온 선문답은 응용되고 있다. 우리는 지금 유사의 세계 속에 살고 있는 것이 아니고 시뮬라크르의 시대에 깊숙이 들어와 있다. 인간이 감당을 못 할 뿐이다. 그 이유는 유사론 때문이다. 상사론이 대세를 이루는 대세는 영화 ‘매트릭스’로부터 시작된다. 상사의 전성시대는 ‘IQ84’로 이어지면서 이데아는 동굴 안으로 스스로 백기 들고 기어 들어오고 말았다. 앨리스가 손쉽게 거울 뒷면의 가상 세계로 들어가듯이 우리는 지금 이렇게 시뮬라크르를 실행하면서 살아가고 있다. 시뮬라크르를 실행하는 것을 ‘시뮬라시옹’이라고 한다.

박미서는 이러한 시뮬라시옹 앞에서 즉, 행동하기에 앞서 ‘인들 인들’하면서 망설이고 있다. 그러나 다음 연에서 박미서가 어떻게 시뮬라시옹을 실행하고 있는 가를 보게 될 것이다. 이에 앞서 박미서의 시 야상곡에서 우리는 이러한 시대의 흐름을 먼저 읽어야 할 것이다. 시뮬라크르의 시대상을 박미서는

4연

순수한 음표들의 장단이 되어

밤기슭 돌아온 시詩,

불빛을 담는 창에 스미네

5연

진주조개의 파랑 비늘처럼

이방인의 꿈들

고이고이 모여들어

와 같이 말하고 있다. ‘순수한 음표와 함께 돌아 온 시’ ‘이방인들의 꿈들’은 모두 유사에서 원본을 잃은 인간 존재들이 카멜레온 같이 방황하는 자아상들을 묘사한 것이다. 그러나 박미서는 이런 카멜레온 선문답을 다음 연에서 이렇게 선명히 동굴 속에서 빛이 오는 곳을 알려주고 있다.

디지털 시대와 디지털 거울

도밍고스는 ‘마스터 알고리즘’(비지니스북, 2015)에서 지금 우리는 디지털 거울의 시대에 살고 있다고 했다. 앨리스와 같이 거울 뒤의 세계로 갈 필요도 없다. 거울 앞에 서는 순간 거울 안의 자기가 먼저 말을 거네 온다. “무엇을 도와 드릴까요”하면서. “휴가를 가고 싶은 곳은 어디세요” “연애하고 싶은 상대를 찾아 들릴까요” “그리고 연인과 가실 식당도 찾아 줄 수 있어요”하고 거울 안에서 말을 건네 온다.

유리로 된 거울과 같이 디지털 거울은 우리의 속내를 우리 자신보다 먼저 알고 필요하고 요구하고 싶은 것을 실행한다. 사물 인터넷 같은 경우 냉장고에 음식이 떨어지면 주인보다 먼저 알아서 주문한다. 자기를 자기가 드려다보듯이 자기 같이 행동하고 말하는 것, 이것을 두고 디지털 거울이라고 한다. 새 직장의 면담을 가기 전에 자기 얼굴을 들여다 보고 많은 질문을 자기에게 하게 될 것이다. 예상 질문들을 디지털 거울은 척척 해낸다. 그러나 디지털 거울의 진정한 의미는 다른 곳에 있다. 반야심경 속에 있었다.

다시 말해서 이러한 디지털 거울을 불교는 알고 있었다. 반야심경의 ‘觀自在’란 자기가 자기를 본다는 뜻이다. 자기가 자기와 대화를 한다는 뜻이다. 그러면 만물이 반사돼 ‘보여 진다’를 두고는 ‘조견照見’이라고 한다. 이를 두고 박미서는 ‘생각 속 잔잔한 소리에’라고 한다. 서양의 거울이 단순히 대상을 반사하는 것이라면 동양의 거울은 디지털 거울과 같이 관자재하는, 그리고 조견하는 거울이다. 박미서의 시는 이러한 디지털 거울의 의미를 잘 묘사하고 있다. ‘울타리 없이 환대하는 하모니,’ 이것이 디지털 거울의 모형이다.

6연

경탄스런 날개의 향기

울타리없이

환대하는 하모니

7연

생각 속 잔잔한 소리에

흔들리는 저녁 별들이

연꽃향으로 다가와 앉듯이

유리 거울은 빛을 받아 반사하지만 디지털 거울은 거울 자체가 빛을 반사한다. 오는 곳은 동굴 밖이 아니고, ‘생각 속 잔잔한 소리’이다. 이는 ‘觀世音’과 같은 미세한 소리이다. 인간이 동굴 밖의 이데아를 포기하고 유사 대신에 상사를 선택했을 때에 인간의 선택지는 무엇인가? 우리 동양에는 그 선택지가 넉넉하다. 불교사상과 도가 사상 등에 넉넉하게 차 있다. ‘생각 속의 잔잔하 소리’가 그것이다. 박미서는 그렇다고 내면화의 우를 범하지 않는다. 내면의 소리를 ‘저녁 별들’에 이어주고 있으며, 내면과 외면의 조화를 ‘울타리 없는 하모니’라고 보면서 ‘연꽃향으로 다가와 앉듯이’라고 한다.

<창이 / 북미주 거주>