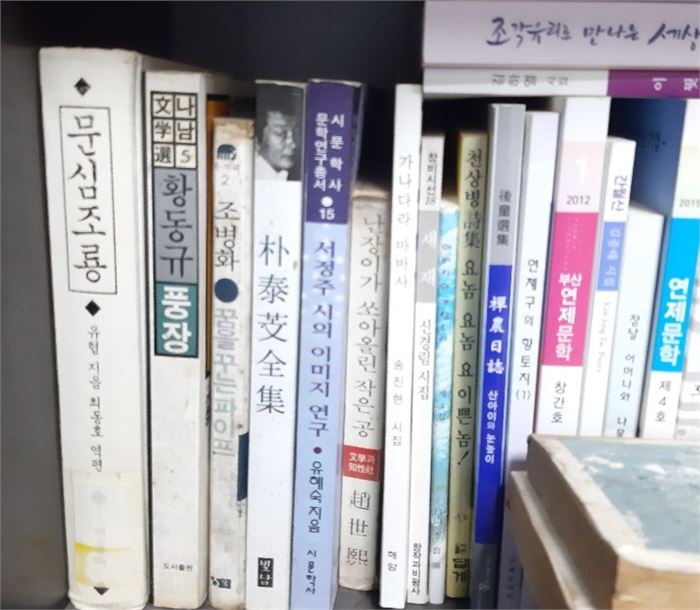

제 서가에 꽂힌 책과 저자명(그나마 좋은 남김으로 보임)

제 서가에 꽂힌 책과 저자명(그나마 좋은 남김으로 보임)

사람들은 왜 살아서 이름을 알리고 죽어서 이름을 남기려할 까요?

꼭 국회의원에 출마해 열심히 선거운동을 하는 사람이 아니더라도 우리의 삶은 호적, 학적, 의료보험처럼 이름 석 자를 빼고 영위될 수 없으니 이름이 곧 맥박이나 호흡 같은 생명 그 자체입니다. 이는 김춘수이 시 〈꽃〉의

내가 그의 이름을 불러주기 전에는

그는 다만

하나의 몸짓에 지나지 않았다.

내가 그의 이름을 불러주었을 때

그는 내게로 와서

꽃이 되었다.

처럼 우리는 누군가에게 아무개로 불리면서부터 비로소 하나의 인격체로 규정됨을 시초로 비로소 관계가 설정되는 사회적 존재가 되는 것입니다.

그렇다면 사람의 이름은 꼭 그렇게 많이 알려져야 좋은 것일까요? 한 가정의 평범한 주부가 꼭 자기 이름을 내세우기보다 다정한 엄마와 아내이면 족하듯, 또 유권자들이 선거당일 무기명 투표를 하여 자기의사를 표출하듯 굳이 자신의 이름을 내세우지 않고 덤덤히 살아도 뭐 특별히 손해날 것도 없는 것입니다. 단지 인간만이 가지는 명예욕이라는 특별한 정신적 사치심이 없다면 전주시의 어느 동사무소 화단에 해마다 수천만 원을 살그머니 두고 가는 익명의 기부천사가 더 멋져 보이기도 하니까요.

동서고금을 통틀어 어느 시대, 어느 지역이나 대체로 자신이 정치적, 조직적 지도자가 되거나 예술이나 학문의 권위자가 되어 그 성가(聲價)를 높이고 이름을 남기려하지만 그 중에서도 우리나라는 특히 심한 것 같습니다. 그것은 인의(仁義)를 표방한 대의명분(大義名分)의 유교를 정치이념으로 한 이씨조선 500년은 특히 명분의 나라, 이름의 나라라고 해도 과언이 아닐 정도로 조금만 높은 관직에 있어도 영감으로 모시며 굽실거리고 조금만 부를 축척해도 이름값을 하라며 기부와 나눔을 은근히 요구하고 있는 것입니다. 또 돈을 좀 벌거나 출세를 한 사람이 봉사단체, 지역단체의 간부나 명예직인 회장이나 고문을 맡아 적잖이 돈을 쓰며 그 이름을 알리는 일에 은근히 재미를 붙이고 그러다가 지역단위의 감투에 도전하기도 하고요.

그렇다면 전회의 작천정 바윗가에 쓴 이름처럼 장삼이사 아무 공적이나 특장이 없는 사람이 개발새발로 자기 이름을 새긴다고 그 이름이 죽백(竹帛)에 남고 청사(靑史)에 빛나는 것일까요?

그렇지 않습니다. 모든 사람의 이름은 그가 죽으면서 사회적 통용이 끊어지며 오직 남은 가족들에게 제삿날을 비롯한 특별한 날에 잠깐 불리다 그 사람들마저 죽고 나면 자연히 모래 위에 쓴 글처럼 사라지는 겁니다. 호적이나 족보에 새긴 기록, 그것도 그를 직접 대면하거나 아는 사람이 없어지면 하나의 낙서와 다름이 없고 부동산이나 법인처럼 법원에 등기를 하는 이름도 천년의 긴 세월을 두고 보면 불과 몇 십 년이 못 가 그 등기권리자가 죽고 그 물건(物件)마저 멸실되어 마치 물위에 쓴 이름처럼 사라지고 맙니다.

그래서 절에 시주를 하고 법당이나 탑에 이름을 새기는 자, 무슨 라이온스니 뭐니 하는 부유한 봉사단체의 총재 등으로 이름을 남긴들 얼마 지나지 않아 그 역시 물위에 뜬 부평초(浮萍草), 개구리밥과 다름이 없을 것입니다. 치열하게 선수생활을 한 야구선수나 연기활동을 한 연기자들에게 미안한 말이지만 그 '명예의 전당'에 오른다는 자체, 거기에 적힌 이름 자체도 세월과 망각이라는 메커니즘에서 영원하거나 절대적인 것은 아닐 것입니다. 단지 그가 참으로 열심히, 치열하게 또 많은 사람을 위해 최선을 다했다는 점, 그 불타는 정열과 빛나던 눈동자는 두고두고 기억되고 존중되어야겠지만.

각종 증명서에 수십만 번을 찍었던 제 사무용실인과 시집의 저자인증으로 찍은 벽조목 도장

각종 증명서에 수십만 번을 찍었던 제 사무용실인과 시집의 저자인증으로 찍은 벽조목 도장

아름다운 금강산 일만 이천 봉에 저들의 지도자의 이름을 쓰고 온갖 허황한 수식어를 다 붙이는 동포들의 모습도 보기가 민망하지만 우리나라의 명승고적에의 바위에도 그런 이름은 얼마든지 볼 수 있고 무슨 교량을 하나 놓아도 그 규모에 따라 당시의 정치지도자나 시공사, 심지어 말단 기술자나 감리자의 이름을 다 새겨놓는 걸보면 우리민족도 이름을 남기기엔 결코 인색하지 않다는 생각이 듭니다.

제가 행정기관의 공직자로서 지방의회와 교섭을 할 때 그 점잖은 의원님들의 질의와 답변과 메시지들이 사실은 별 실속 없이 단지 '언어의 성찬(盛饌)'임을 느낄 때가 많았습니다. 그렇지만 저 역시 이런 저런 일로 '사무관 이득수, 서기관 이득수'란 이름을 남발하고 기록에 남기고 젊어서 주민등록업무를 볼 땐 '득수'라고 새겨진 두 자짜리 실인(實印)을 수만 번도 더 날인했을 것입니다. 저 역시 그 이름의 질곡에서 자유로울 수는 없을 것입니다. 이름 자체가 우리 인간의 상징이자 감옥만 같은 것입니다.

<시인·소설가>