토론하는 유시민 [jtbc 캡처]

토론하는 유시민 [jtbc 캡처]

김성칠의 일생에서 발견되는 놀라움은 약관의 독학생으로 동아일보에서 전국을 상대로 한 <농촌진흥책>에 당선이 되었는지, 또 그만한 염량을 가진 사람이 가장 외로운 갯가에서 은행직원이 되고 또 그 돈으로 공부를 마치고 강단에 서고... 세상에는 학벌이나 자격증 또는 번듯한 지위 등 개인적 권위를 나타낼 아무 조건도 없으면서 인류의 역사와 세상이치와 미래를 예견하는 천재가 더러 있는데 김성칠이 바로 그런 사람이며 그 중에서도 인간애가 가장 두드러진 사람이기도 할 것입니다.

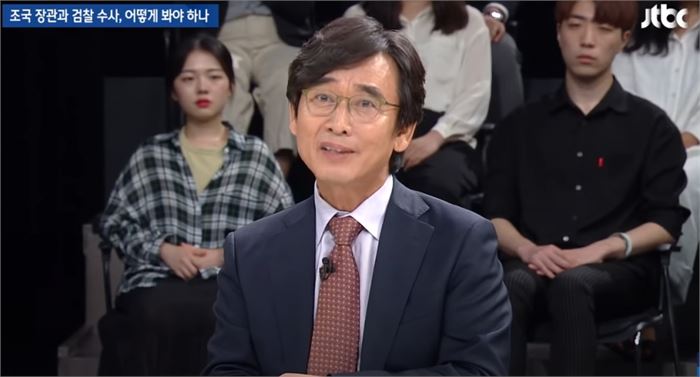

이건 여담입니다만 나름 책권이나 읽어 세상이치를 조금은 안다고 생각하는 시골선비인 제가 어느 날 텔레비전에서 대학생들을 상대로 토론하는 전 통일부장관 유시민을 보고 깜짝 놀랐습니다. 세상에 대한 이치는 물론 역사와 정치에 대한 통찰이 얼마나 깊은지 그 돌발적인 질문에 어떻게 그렇게 쉽고도 빨리 오묘한 이론을 전개하고 끝을 맺어 박수를 받는지 말입니다. 좀 똑똑하긴 하지만 탄핵국회를 항의하러 신발을 벗어 단상에 던지는 다소 가볍고 폭력적인 정치인이라는 이미지가 일순에 깊이 모를 지성과 존경스런 학자라는 생각이 들어 이 오래 된 독성(獨聖)이 처음으로 나보다 나이 어린 사람을 존경하게 되었습니다. 이후 수차 여러 사람에게 그의 해박함을 예기하곤 했습니다. 옛날 김성칠이란 천재 우국지사가 있었고 그에 버금가는 천재 유시민이 나왔다고 말입니다.

그 후 유시민에 푹 빠진 저는 <알. 쓸. 신. 잡>처럼 그가 나오는 프로그램을 주의 깊게 보아왔는데 어느 날엔가 그가 총명한 건 틀림없지만 김성칠이 동포를 사랑하는 진정한 애국이라기보다는 어디서 많이 들어본 군중의 함성이나 데모꾼의 구호 같다는 생각을 떨쳐버릴 수 없었습니다. 제 관찰이 잘못된 건지는 모르지만 열심히 이야기하는 그의 눈빛을 보면 그 안광(眼光)에서 세련되고 날카로운 천재의 면모가 역력합니다. 그리고 안경 속으로 보이는 이글거리는 눈빛, 무언가 열망하는 그의 눈빛이 동포애일 수도 있고 민주화일 수도 있자만 한편으로는 이해가 늦은 학생들을 바라보며 실망하는 눈빛, 무시하거나 빈정거리는 듯한 느낌도 떨칠 수가 없었습니다. 아무튼 나라사랑이나 사회개혁이 권력의 힘의 없이는 될 수 없는 일, 어쩌다 그의 안경에서 번뜩이는 금속성의 느껴지는 순간에는 지금 그의 눈빛이나 학식과 열망이 이미 권력으로 도금된 무엇 같아 보이기도 하고요.

새삼 밝히지만 저는 여기서 지성인의 삶이나 인상에 대해 이야기할 뿐 한갓 죽음을 앞둔 시골선비로 정치나 권력에 대한 관심이나 포폄은 있을 수 없습니다. 다시 말해 유시민과 김성칠의 지식의 깊이는 호형호제일지라도 국가와 민족을 사랑하는 자세랄까 그 여운은 많이 다르다는 것을 말하고자 암이지요. 꽃으로 비교하면 유시민은 도시화단의 장미요, 김성칠은 농촌들녘의 찔레꽃 같은...

늘 다정하고 그리운 찔레꽃(김성칠의 채취가 느껴지는 꽃).

늘 다정하고 그리운 찔레꽃(김성칠의 채취가 느껴지는 꽃).

그러나 그 또한 이미 죽어버린 애국과 살아있는 지성사이의 필연적 간극(間隙)이 아닐지도 싶고요. 아무튼 아직 살아있는 유시민이 한층 더 깊고 따스한 눈빛의 정객으로 앞으로도 겨레를 위해 많은 많이 힘써주기를 기대해 봅니다.

역사에는 가정이 없다고 하지만 만약 김성칠, 그 애국심이 가득한 천재가 아직 살아있다면 지금쯤 우리 국민의 의식이나 정서가 많이 나아지고 정치까지 발전했을 거라는 생각마저 들 정도입니다.

그날 이후 나는 <역사 앞에서>처럼 <...앞에서>란 단어만 봐도 그만 숙연해져 감히 <...앞에서>란 글이나 말을 잘 쓰지 않는데 오늘 절로 <세월 앞에서>란 말이 튀어나오고 말았습니다. 아래 사진의 저 삭아가는 그루터기를 좀 보십시오.

나무 앞에서... [사진=이득수]

나무 앞에서... [사진=이득수]

저 나무도 언젠가는 이파리가 새파란 가지들 사이 우듬지가 하늘을 찌르고 꽃이 피고 열매가 열었을 텐데 무슨 일로 말라죽었고 부러진 등걸 아래 남은 그루터기가 비에 젖고 이끼가 피고 껍질이 벗겨지고 속이 썩어 벌레가 꾀고 딱따구리가 그 벌레를 잡아먹고 떠난 뒤 조금씩 삭아 이제 가슴이 무너진 형상으로 한 나무가 겪을 모든 몰락의 과정을 마감하고 있습니다. 그리고 조만간 형체조차 사라지고 말 것입니다.

그러다 보니 지금껏 제 삶을 정리하던 <세월 앞에서>란 말이 다소 막연한 느낌이라 세월을 실어 나르는 <바람 앞에서>로 바꾸기로 했습니다. 세삼 <바람 앞에서> 옷깃을 여밉니다.

하루는 편안하게 펼쳐진 들판을 걷다 멀리 부드러운 산능선과 다정한 마을 들을 보면서 우리 사는 세상이 이처럼 편안하고 안온한 것은 한 고독한 천재 김성칠이 평생을 못 배우고 가난한 동포들을 걱정하던 땅, 그의 입김 같은 바람이 불고 그의 체취가 풍기는 하얀 찔레꽃이 피는 땅이라는 생각이 다 들었습니다.

이 넓은 세상과 많은 사람은 바람이란 이름의 절대자 앞에서 조금씩 닳아지고 삭아가며 조금씩 해체의 과정을 밟아가고 있다는 생각이 듭니다. 서기원의 <닳아지는 살들>이란 소설이 생각나기도 합니다. 감히 <역사 앞에서>의 일독을 권합니다.

<시인·소설가>