전에 여러 번 언급했지만 나는 언양바닥에서는 천재로 알려진 공부를 잘하는 형을 두어 평생을 그 그늘에서 산 사람이다. 국민학교 6년, 중학교 3년 합계 9년을 거의 모든 시험에 만점을 받아 평생 열문제도 틀린 일이 없을 것이라고 불린 데다 시도 꽤나 잘 써 도(道)단위 백일장에 장원을 하는 언양의 스타였지만 <가난한집> 천재라는 달갑잖은 수식어가 일생을 붙어 다녔다.

나는 자랄 때 우리 집이 논밭도 좀 있고 밥을 굶을 정도는 아니어서 그렇게 가난하게 느끼지 않았는데 열한 살 많은 형이 자라던 해방 전후에 우리 아버지는 노모와 이내에 다섯 자식을 기르는 매우 가난한 농부로 장날마다 언양장에 나가 닭장수를 했는데 형이 공부를 너무 잘하는 바람에 그 반대쪽으로 언양사람들에게는 엉뚱하게 우리 집이 <머리는 좋지만 못사는 집>으로 인상지어진 모양이었다. 사실 우리 마을엔 매 끼니가 걱정되는 엄청 가난한 집이 여럿 있었는데 그들은 학교에서 배급을 타지 않고 우리 형제가 그걸 탔으니 나와 형님은 마치 낙인(烙印)처럼 <버든마을의 공부는 잘하지만 가난한 집 형제>로 아직까지 언양바닥에 통용되니 참으로 기가 찬 일이다.

그 형님이 더욱 이름이 나게 된 것은 해방 후 한국 최초로 세운 국내 유일의 국립체신고등학교에 합격을 하면서였다. 전국의 내로라하는 수재들과 함께 체신학교에서 모르스부호인 ‘도쭈도쭈도’를 배워와 방학 중에 집에서 연습을 하면 마을사람들이 수없이 그걸 구경하러 왔고 명촌댁은 장남이 똑똑해서 곧 부자가 될 것이라고 했다.

그런데 기숙사생활을 하는 그 학교의 급식이 너무 부실한 게 문제였다. 넉넉한 집 아이들은 집에서 돈을 보내와 매점에서 빵과 과자를 사서 영양을 보충하는데 얼마 안 되는 기숙사비 보내는 것도 힘든 우리 집에서는 전혀 잡비를 줄 수가 없어 점점 몸이 쇠약해지며 위장병이 오더니 마침내 신경쇠약에 조현병이 오고 말았다.

열여덟의 형이 조현병을 앓아 쉬지 않고 유행가를 부르며 히쭉 웃거나 외진 들판과 산길을 해맬 때 일곱 살짜리 내가 맡은 일은 멀찍이서 형님을 따라다니며 형님을 보호하다 저녁에 집으로 데리고 오는 일이었다. 그 해 겨울 몹시도 추운 날 형님은 전남광주의 전남방직에 생산부장으로 있는 외삼촌댁을 간다고 나섰다.

어려서 일본으로 밀항해 와세다대학을 나온 외삼촌이 공부잘하는 생질의 존재를 알고 귀국하자 말자 서울체신고등학교로 달려갔지만 이미 형의 병이 너무 깊어 정신병원에 여러 달 입원시켜 어느 정도 나아 우리 집으로 보냈기 때문에 돈이 많은 광주로 가서 좀 더 치료를 받겠다는 생각인 모양이었다.

그러나 형님은 처음부터 그런 속셈을 말한 것도 아니라 평소와 달리 35번 국도를 따라 덕천고개를 넘고 수남다리를 지나 중남뜰을 건너고 면사무소를 기다 가천마을을 거쳐 방기국민학교에 이르자 내가 더는 따라가기 힘들다, 집으로 돌아가자고 울어도 아무소리 없이 통도사 앞 신평으로 넘어가고 입성이 부실한 나는 길가에 쓰러져 지나가던 버스운전사가 구조했다고 했다.

우리 7남매가 빠지지 않고 찍힌 유일한 사진(1989년경 큰누님의 아들 결혼식 날 부산 온천동. 앞줄 왼쪽에서 시계방향으로 만수형님, 제 아내, 울산 제수씨와 조카, 세째누님 딸 은주, 동생 백찬, 명촌 세째 누님, 장촌리누님, 만수형님 딸 현숙, 팔지, 김해 둘째 누님. 갓난아기는 울산동생의 둘째, 혼주인 맏이 신평 큰 누님)

우리 7남매가 빠지지 않고 찍힌 유일한 사진(1989년경 큰누님의 아들 결혼식 날 부산 온천동. 앞줄 왼쪽에서 시계방향으로 만수형님, 제 아내, 울산 제수씨와 조카, 세째누님 딸 은주, 동생 백찬, 명촌 세째 누님, 장촌리누님, 만수형님 딸 현숙, 팔지, 김해 둘째 누님. 갓난아기는 울산동생의 둘째, 혼주인 맏이 신평 큰 누님)

이듬해 형님이 좀 나아서 언양농업고등학교에 들어가 세살이나 어린 동생들과 공부를 할 때 나는 국민학교에 입학을 해야 되는데 아버지가 공부는 천재인 형이 하고 나는 농사를 지어야 된다며 학교에 가는 걸 허락하지 않아 오전 내내 두레박자루를 잡고 우는데 가까운 진장마을에 시집간 둘째 누님이 달려와 아버지와 싸우다 시피 하며 입학을 시켜주었다.

농업고등학교를 졸업한 형님은 당시 창설중인 농협에 단박 취직이 되어 비로소 평온한 세월을 한 해쯤 보내고 입대를 했다. 그 사이에 아버지는 형님이 송금해 준 돈으로 날마다 소주 한 되씩을 반주로 마시며 며느리와 손자를 보고 기쁜 마음으로 돌아가셨다.

그런데 천식환자 아버님의 말년에는 숨이 가쁘고 아랫배가 아파 누군가가 그런 아버지를 뒤에서 안고 배를 주무르며 벽에 기대어 자야 되는데 그게 7남매 중에 오롯이 나의 몫이 되었다. 학교를 다니며 농사를 짓고 나무를 하고 그 위에 아버지병간호를 하는 일이 다 힘들었지만 일곱 살 많은 세 째누님은 애살이 많았지만 시집을 가고 네 살 많은 막내누님은 어떤 욕심이나 답답한 일이 없어 별 도움이 되지 못해 나는 천재형님에 가려진 소년가장으로 성장기를 보내야만 했다.

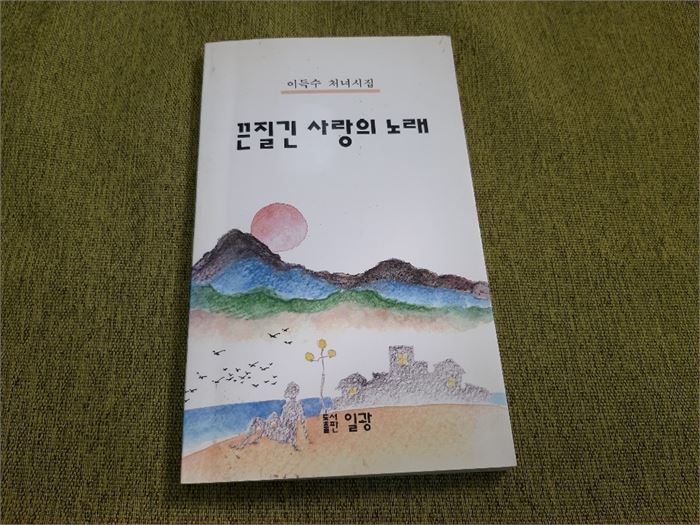

내 첫 번째 시집 《끈질긴 사랑의 노래》.

내 첫 번째 시집 《끈질긴 사랑의 노래》.

형님은 내게 아직 설익은 시인이라며 혀를 차면서도 속으로 너무나 대견했던지 평생을 애독하다 임종 직전에 비로소 "내 시가 참 좋다"고 했다.)

그 형님이 내게 가장 서럽게 다가온 것은 병을 앓을 때가 아닌 아버님이 돌아가실 때였다. 아버님이 위독하다는 말을 듣고 몰려온 아들 딸, 사위와 며느리 여덟 명은 내가 아버지의 배를 안고 주무른다고 정신이 없는 사이 이미 성인이라 배 한번 주무르지 못 하고 장에 가서 상어회와 막걸리를 사다 마시고 아침을 먹으면서 아버지의 컨디션이 좋아 밥 한공기를 다 비웠다면서 여덟 명이 몽땅 언양장 구경을 가고 나 혼자 쳐졌는데 세수를 하고 싶다고 해서 물을 데워 세수를 시키고 발을 씻기니 손발톱을 깎고 싶다고 해서 또 그러자 올해는 봄 날씨가 가물 것 같으니 오룡골 논에는 모내기를 포기하고 메밀을 심고 못자리도 진장골짝이 아닌 갈배기에서 해서 져다 나르라고 농사지시를 하고 어머니를 도와 막내동생을 잘 돌보라고 하셨는데 그게 유언인가 보았다. 마당에 참새구경을 한다고 축담 앞에 앉아계셨는데 춥다고 해서 방으로 안아 들이니 깔끔하고 포근하고 기분이 좋다며 적어도 3 년 이상 방바닥에도 못 눕던 사람이 스르르 등을 눕히더니 그만 딸깍 숨소리가 나며 운명해버렸다.

깜짝 놀란 내가 우는 바람에 이웃사람들이 몰려오고 한참 지나 장에 갔던 8명의 자식들이 돌아왔는데 마치 미리 울음연습을 하고 온 배우들처럼 각자 나름대로 사연을 읊으며 참으로 오래오래 우는 것이었다. 직접 병구완을 하고 임종을 한 나는 물론 애살이 없는 막내누님과 아직 어린 아홉 살의 막내는 그저 눈만 멀뚱멀뚱 하고.

그런데 장례가 끝나자 형님이 고생했다는 말 대신 나를 갑자기 미워하기 시작했다. 장남이 해야 되는 종신(終身)을 차남인 내가 한 것은 법도에 맞지 않다는 것이었다. 아니 그게 마음대로 되는 것도 아니지만 형님의 입장으로는 너무 섭섭한지 형님은 그 후로도 나만 만나면 그걸 한으로 곱씹었다. 그리고는 중등학교 교사가 되어 경북영주지방에서 주말의 붕어낚시를 즐기며 심하게 담배를 피우다 폐암으로 운명했다. <언양천재>로서 너무 평범하다 못해 초라한 죽음이었지만 그 또한 운명인 모양이었다.

<시인·소설가>