신비와 우수의 석양이 퍼지는 키리코의 거리를 지나 도시의 뒷골목으로 오라. 그곳은 언제나 그림자들이 서식하는 곳이다. 빛과 그림자가 거미줄을 엮는 그 골목길을 우리는 프루프록처럼 중얼거리며 들어가 보자.

자, 그러면 가자꾸나, 그대와 나,

수술대 위에 마취된 환자처럼

저녁놀이 하늘에 퍼뜨려지거든,

가자꾸나, 인적인 드문 거리,

싸구려 여인숙에서 불안한 밤이면 밤마다

중얼거리는 말소리 새어나오는 골목으로 해서

굴껍질과 톱밥이 흩어진 음식점의 사이로 빠져서 가자꾸나.

(엘리어트, 〈J. A. 프루프록의 연가〉 부분)

마네 - 「압생트를 마시는 사람」(1859)

마네 - 「압생트를 마시는 사람」(1859)

「압생트를 마시는 사람」은 마네가 처음으로 살롱에 출품한 작품이다. 당시 심사위원 중 들라크루아만이 찬성했다. 이것은 앞으로 반복될, 마네의 살롱전 낙선 스캔들의 시작이었다. 신들의 신성한 이야기들과 고상한 사람들의 초상이나 우아한 누드를 그리는 분들께서 누가 좋아하겠는가, 저 보들레르의 ‘악의 꽃’ 같은 19세기 뒷골목 황량한 풍경의 일각을. 마네는 보들레르에게 보낸 편지에서 이렇게 적고 있다. “우박처럼 모욕이 나에게 쏟아지고 있다.”

귀족 같이 실크해트를 쓰고 망토를 둘렀지만 저 사람은 틀림없이 화려한 불빛의 거리에서 쫓겨난 알콜중독자이거나 넝마주의다. 다 마셔버린 빈 술병이 땅에 구르고 있다. 다행인지 그에게는 아직 한 잔의 술, 고흐와 랭보와 세기말의 숱한 예술가들을 광란하게 만들었던 녹색의 마주, 압생트(Absinthe) 한 잔이 옆에 놓여 있다. 그런데 압생트에 취한 것은 저 넝마주의만이 아닌 듯하다. 그림자들을 보라.

광원은 분명 오른쪽 앞쪽에 있는 듯한데, 병 주둥이의 그림자는 광원과는 관계없이 꺾여 있고, 병 뒷부분 그림자는 연기처럼 바닥에서 솟아오르고 있는 것 같다. 그리고 사내의 왼발 아래 비현실적으로 툭 끊어져 버린 그림자는 또 무언가? 그림자들도 만취상태임이 틀림없다. 사내의 상반신 그림자는 뒷벽에 드리워져 있는데, 그게 그의 그림자가 맞긴 한 것인가? 원본을 전혀 닮지 않았다. 낯설다. 그것은 도시의 뒷골목에 지들끼리 우글거리며 서식하는 그림자들 중의 하나인 것만 같다. 그림자는 원본을 그 어두운 벽으로 흡수해버릴 듯이 음산하고 위험해 보인다. 자체 발광하며 주위를 녹색으로 물들이는 압생트 한 잔은 그 그림자에게 바치고 있는 것일까?

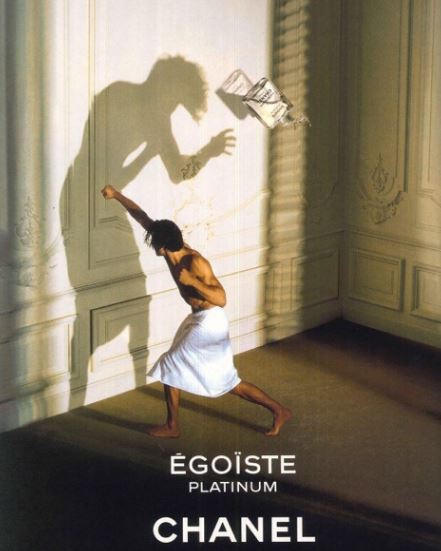

샤넬 에고이스트 광고

샤넬 에고이스트 광고

그림자는 익숙하면서도 문득 낯설다. 나이면서 타자다. 자신의 그림자에게 펀치를 날리는 샤넬 ‘에고이스트’의 광고에 나오는 사나이를 보라. 내 속에 숨어 있는, 숨어서 나를 지배하는 그 어떤 어둠, 나이면서 타자인 그림자에게 향수에 의해 고취된 사내가 복부에 결정타를 먹인 것 같다. 그러나 샤넬 측의 구라와는 달리, 내 그림자가 나의 적이 될 때, 단언컨대, 향수의 자극만으로는 결코 이겨낼 수 없다, 그것이 비록 천하의 샤넬일지라도.

페르시아의 왕자, 그림자와의 싸움

페르시아의 왕자, 그림자와의 싸움

그때 그 시절, 처음으로 고가의 386컴퓨터를 구입했을 때의 그 설렘을 어찌 잊겠는가. 컴퓨터는 주로 글쓰기에 쓰였지만 더러 글쓰기가 아닌 것으로 밤을 새게 만들곤 했다. 그때 그 시절 분들, 혹시 「페르시아의 왕자」라는 게임을 기억하시나요? 왕자가 온간 난관을 돌파하고 납치된 공주를 구하는 게임. 이 게임은 당시 상당히 유행했지만 엔딩을 본 사람은 그리 많지 않았음에 틀림없다. 주위에서 엔딩에 대해 들은 바가 없었다. 나는 몇 번의 밤을 새우고는 기어코 그 엔딩에 이르렀다. 그리고 경악했다.

게임의 2/3 지점쯤 왕자는 길을 가로막고 있는 거울을 깨고 지나가야 했다. 달리기+점프를 통해 거울을 깨고 지나가는 순간, 왕자의 그림자가 튀어나와 반대편으로 사라지는 것이 아닌가. 어, 뭐지, 했지만 곧 그 그림자는 잊혀졌다. 그리고 천신만고 끝에 엔딩에 이르기 전의 마지막 단계에 이르렀다. 여느 때처럼 길 앞에 적이 나타났다. 그런데 그 적은 지금까지의 그 어떤 적과도 달랐다. 그 적은 거울이 깨질 때 달아났던 왕자 자신의 그림자였다. 그 앞에서 얼마나 절망했던가. 그림자를 찔러도 왕자가 죽고, 그림자에 찔려도 왕자가 죽는다. 이 불가사의한 적과의 대결은 답이 없는 문제였다. 자, 어떻게 해야 할까? 운이 좋다면 우리는 다음 회쯤에서 이 문제를 해결할 수 있을지 모르겠다.

윌리엄 리머 「도망과 추격」

윌리엄 리머 「도망과 추격」

구두 장인이며, 의사, 교사, 사업가이기도 했던 미국화가 윌리엄 리머(William Rimmer; 1816-1879)는 보스톤 미술관에 이상한 그림 한 점을 남겨놓았다. 제목은 「도망과 추격」이다. 심박동수를 올리는 스릴러물의 긴장된 음악이 흐르는 듯하다. 미로 같은 옛 오리엔트의 사원이나 궁정인가? 질주하는 인물들, 누가 도망자이며 누가 추격자인가? 그리고 이 그림이 우리를 더욱 불안하게 만드는 것은 키리코의 그림처럼 바로 그림자이다. 망토를 걸치고 질주하는 사내의 그림자는 앞부분이 잘려 있고, 뒤따라오는 그림자는 뒷부분이 잘려 있어 실체를 알 수 없다. 그리고 화면 저 안쪽 복면을 한 듯 정체를 알 수 없는 한 사내가 똑 같은 포즈로 질주하고 있다. 망토 사내의 분신 같은, 아니 그의 또 다른 그림자 같은. 앞과 뒤, 그리고 옆의 이상한 반복은 누가 추격자이며, 누가 도망자인지 혼란스럽게 한다. 우리 문학사 역대급의 스캔들인 이상의 〈오감도 시제일호〉를 문득 떠올리게 된다. 이상은 이 시에서 도로를 질주하는 13인의 아이들을 13번을 반복해서 서술한다. “제일의아해가무섭다고그리오./제이의아해가무섭다고그리오.”라는 식으로 말이다. 그 반복이 기이하게 무섭다. 그 반복을 생략하면 시는 다음과 같이 감춰진 골격을 드러낸다.

십삼인의아해가도로로질주하오.

(길은막달은골목이적당하오.)

… (중략) …

그중에1인의아해가무서운아해라도좋소.

그중에2인의아해가무서운아해라도좋소.

그중에2인의아해가무서워하는아해라도좋소.

그중에1인의아해가무서워하는아해라도좋소.

(길은뚫린골목이라도적당하오.)

십삼인의아해가도로를질주하지아니하여도좋소.

(필자 주: 편의상 한자는 모두 한글로 바꾸었음)

시의 구조는 좌우가 뒤바뀐 완벽한 대칭을 이루어 우리로 하여금 모순어법을 생성하게 한다. 도로를 질주하는 아이는 질주하지 않는 아이다. 골목은 막다른 곳이면서 동시에 뚫린 길이다. 막다른 곳이면서 동시에 뚫려 있는 길이란 다름 아닌 미로이다. 미로 속에서 「도망과 추격」에서처럼 분신된, 서로가 서로의 그림자 같이 질주하는 13인의 아이들은 무서워하는 아이들이면서 무서운 아이들이고, 도망자이면서 추격자이다. 어쩌면 그림자와 우리의 관계가 그러하다. 문득 내 그림자가 낯설어질 때, 나와 그림자는 하나이면서 둘이고, 나이자 타자이며, 도망자이면서 추격자가 된다. 그것은 「압생트를 마시는 사람」이 기대 선 화려한 근대 도시의 어두운 골목길 풍경이면서 아주 오래된 우리 내면의 음산한 풍경일 수도 있다. 그러하여 어느 날 페르시아의 왕자는 자기 그림자를 가장 무섭고 두려운 적으로 만나게 되는 것이다.

이성희

이성희

◇미학자 이성희는

▷1989년 《문예중앙》을 통해 시인으로 등단

▷부산대(철학과 졸업)에서 노자 연구로 석사, 장자 연구로 박사 학위

▷시집 《겨울 산야에서 올리는 기도》 등

▷미학·미술 서적 『무의 미학』 『빈 중심의 아름다움-장자의 심미적 실재관』 『미술관에서 릴케를 만나다』 등

▷현재 인문고전마을 「시루」에서 시민 대상 장자와 미술 강의