끝이 없음이 미로의 끝인지도 모르겠지만, 우리는 거울나라 미로의 끝에 와 있다. 거울나라의 미로는 끝없이 갈라지는 두 갈래 길을 보여주지만 동시에 그 두 갈래가 서로 다르지 않다는 것을 보여준다. 실상 우리의 정신 속에 끝없이 두 갈래로 갈라지는 미로가 있다. 바로 이원대립이다. 이원대립은 우리 사유의 탁월한 도구이면서 동시에 치명적인 흉기이다. 모든 투쟁이 여기서 시작된다. 유마거사의 불이(不二)처럼, 동서양의 위대한 지혜들은 이 이원대립을 극복하려는 지난한 시도들이었다. 거울 속에 들어오는 삶과 죽음의 대립도 그러하다.

조르지 드 라 투르 - 「참회하는 막달레나」(1640)

조르지 드 라 투르 - 「참회하는 막달레나」(1640)

프랑스의 화가 조르지 드 라 투르(1593∼1652)는 촛불의 화가다. 촛불에는 물과 불, 빛과 어둠이라는 대립이 하나의 이미지로 동거한다. 촛불은 자신이 흘리는 눈물로 타는 불이다. 그 불빛은 어둠을 품고 일렁인다. 그는 촛불 앞에 있는 막달레나를 여러 버전으로 그렸는데 여기 「참회하는 막달레나」는 그 중에서 가장 아름답고 심오한 버전일 것이다. 막달레나는 일곱 마귀에 시달리다가 예수의 도움으로 마귀를 물리치고 예수의 열렬한 추종자가 되었다 한다(루가 8:2). 그림에는 광원(촛불)이 가려져 있어 어둠에 싸인 빛은 더욱 내밀하고 신비롭다. 막달레나는 거울을 응시하고 있는데 입은 살짝 벌어져 있어, 거울 속에서 무언가를 보고 고요한 탄식을 흘리는 듯하다. 그 입김에 촛불도 왼쪽으로 살짝 기울고 있지 않은가. 그녀는 무엇을 본 것일까? 거울은 막달레나의 시선과 우리의 시선이 뒤섞이는 착종을 연출한다. 관객은 관객의 시각(화가의 시각)에서 반영되는 거울의 해골을 막달레나 역시 보고 있다고 여기게 된다. 이미지의 논리에서는 얼마든지 가능한 일이다. 그녀가 거울에서 보았을 자신의 모습과 우리가 보는 해골은 다르면서도 같다. 그녀는 이 대립을 동시에 보고 있다. 이 그림은 막달레나가 대립이 실은 하나임을 깨달은 순간의 탄식을 보여주는 것이 아닐까. 바니타스, 그저 일방적인 삶의 허무가 아니라, 빛과 어둠의 공존, 삶과 죽음이 서로 다르지 않음을 그녀는 깨달은 것이다. 그리하여 그녀는 스스로를 태우는 눈물(참회)의 불이 된다.

파르미자니노 - 「볼록거울의 자화상」

파르미자니노 - 「볼록거울의 자화상」

연금술에 빠져서 가산을 탕진하고 요절한 수수께끼의 천재 화가 파르미자니노(1503-1540)를 잠시 스쳐가야 한다. 「볼록거울의 자화상」의 앳돼 보이는 미소년이 19세의 파르미자니노이다. 이때 이미 촉망받는 화가였던 그가 자신을 후원하는 교황 클레멘트 7세에게 선물한 작품이다. 볼록거울에 의한 왜상으로 얼굴은 작고 가까이 있는 화가의 손이 크게 과장되어 있다. 고전 르네상스의 균형과 조화를 깨는 매너리즘의 발상이 이 볼록거울에서 시작되었는지도 모를 일이다.

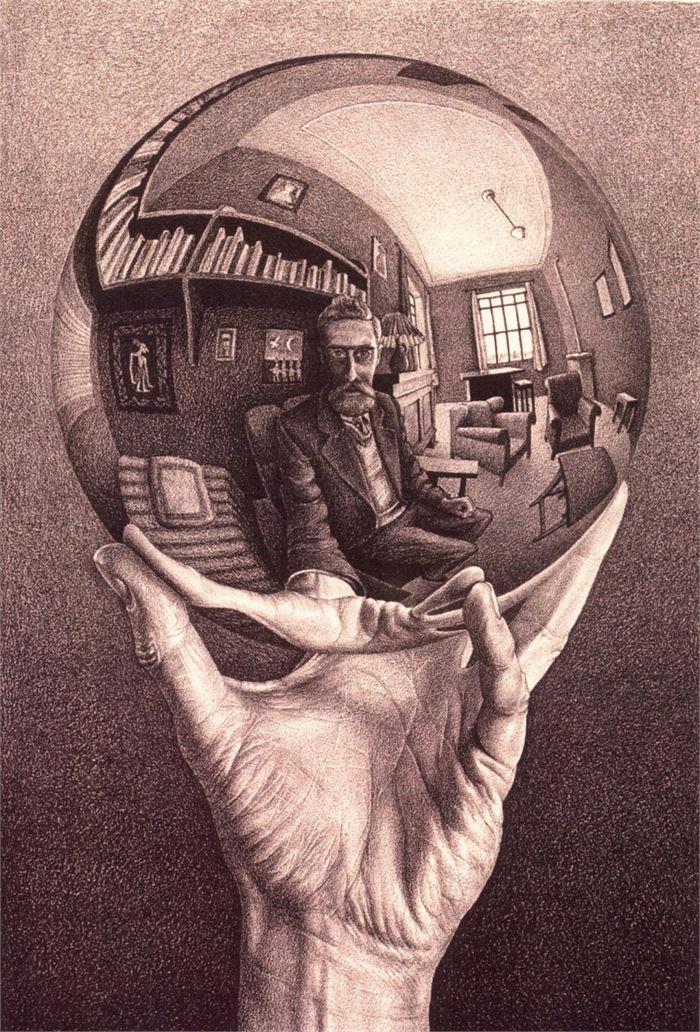

에셔 - 「유리구슬을 든 손」

에셔 - 「유리구슬을 든 손」

그런데 이 파르미자니노의 왜곡된 긴 손이 볼록거울과 접속하면서 테두리의 경계를 넘어서게 되면 에셔(1898-1972)의 「유리구슬을 든 손」이 된다. 기이한 도상으로 우리를 깜짝 깜짝 놀라게 하는 네덜란드의 판화가 에셔가 여기서 보여주는 거울 마법은 ‘전체/부분’이라는 이원대립의 전복이다. 방에 있는 에셔의 손에 든 구슬-거울 속에 있는 에셔가 있는 방! 전체 속에 부분이 있고 부분 속에 전체가 있다. 티끌 속에 우주를 보는(一微塵中含十方) 화엄의 세계가 펼쳐지고 있다. 인드라망에 달린 그 무수한 구슬-거울이 만드는 화엄의 세계를 생각해 보라. 이쯤 되면 거울나라의 마법은 실로 장엄하다.

주세페 토민츠 - 「약혼」(1830)

주세페 토민츠 - 「약혼」(1830)

오스트리아에서 초상화가로 활동했던 이탈리아 화가 주세페 토민츠(1790∼1866)의 「약혼」(1830년)을 보면 등이 서늘해진다. 한 남자가 사랑하는 여인에게 막 약혼반지를 끼워주려 하고 있다. 아름다운 신부 앞의 테이블에는 두 사람의 사랑을 축복하려는 듯이 화병에 꽃이 가득하다. 그러나 그 뒤의 푸른 커튼은 두 사람의 머리 위를 뒤덮고 있는데 잔뜩 어둔 비와 바람을 품은 먹구름만 같다. 더 기이한 것은 남자의 등 뒤에 있는 큰 거울이다. 거울에는 아무런 반영이 없다. 멀리 있는 거울에 반영을 그리지 않는 경우는 자주 보았지만 이토록 근접하여 화면의 한 면을 차지하고 있는 큰 거울에 전혀 반영을 그리지 않는 경우는 거의 보지 못했다. 왜 거울은 텅 비어 있을까? 실내에서 일어나고 있는 사건이 환영(幻影)이며 허상임을 말하는 것일까, 아니면 거울의 본래 모습이 그러하다는 것일까? 릴케는 〈오르페우스에게 바치는 소네트〉에서 이렇게 탄식하고 있다.

거울들이여: 너희들의 본질이 무엇인지

알면서 묘사한 사람은 아직 한 사람도 없다.

너희들, 온통 체 구멍들로 꽉 찬 듯한

시간의 틈새기들이여.

너희들은 여전히 텅 빈 방의 낭비자들-

릴케는 무수한 반영을 낭비하듯 비추어대는 거울나라가 실상 구멍으로 가득 차 있으며 텅 빈 방임을 알았던 것일까? 토민츠도 그것을 암시하고자 했을까? 17세기 오스트리아로 돌아가 소주 한 병 까놓고 물어보고 싶다. 롤랑 바르트는 『기호의 제국』에서 거울 이미지에 대한 동서양의 차이를 날카롭게 포착한다. “서양에서는 거울은 본질적으로 나르시스적인 대상이다. 사람이 거울에 대해 생각할 때는 거기에는 자기를 보기 위해서일 뿐이다. 그러나 동양에서는, 거울은 공(空)인 것이다. 그것은 공의 상징이다.” 동양의 상상계에 있어서 거울은 자주 마음의 상징이었다. 그것도 실체가 없는 텅 빈 마음. 장자(莊子)는 “지극한 경지에 있는 사람은 거울처럼 마음을 쓴다.(至人用心若鏡)”고 하지 않았던가. 거울은 모든 것을 받아들이지만 어떠한 것에도 집착하지 않고 소유하려하지 않는다. 거울은 거울상이 아니다.

“거울은 비어 있다”라고 말할 때 우리는 선가(禪家)의 문지방을 막 들어서게 된다. 5조 홍인(弘忍)의 의발을 전수받기 위한 게송에서 신수(神秀) 상좌는 마음의 거울에 티끌과 먼지가 끼지 않도록 항상 맑게 닦아야 한다고 읊었다. 이것을 듣고 있던 절집에서 방아 찧고 나무를 쪼개던 한 젊은 일꾼이 거울은 실체가 없고 본래 한 물건도 없거니 어느 곳에 티끌이 일어나겠는가라고 응수하였다. 이 젊은 일꾼이 홍인의 의발을 전수받게 되는 6조 혜능(慧能)이다. 혜능의 거울은 공이다.

거울이 만드는 그 숱한 이야기와 요지경의 마법들, 저 기이한 미로들의 끝은 기어이 이 텅 빔에 이르고 만다. 거울은 그것이 반영하는 무수한 이미지처럼 울창한 상징의 숲이며, 한 없이 갈라지는 미로이지만, 그 미로의 끝, 텅 빔에 이르러서 거울은 모든 상징과 이미지를 벗어난다. 그것은 일체의 이원대립을 벗어나는 모종의 깨달음의 투명하면서도 아득한 문이며 영원한 찰나이다. <거울 테마 끝>

이성희

이성희

◇미학자 이성희는

▷1989년 《문예중앙》을 통해 시인으로 등단

▷부산대(철학과 졸업)에서 노자 연구로 석사, 장자 연구로 박사 학위

▷시집 《겨울 산야에서 올리는 기도》 등

▷미학·미술 서적 『무의 미학』 『빈 중심의 아름다움-장자의 심미적 실재관』 『미술관에서 릴케를 만나다』 등

▷현재 인문고전마을 「시루」에서 시민 대상 장자와 미술 강의