고대 그리스에서 목신 판(Pan)이 나타나는 시간은 그림자가 없어지는 정오이며 그것은 패닉(panic)을 불러오는 공포의 시간이었다. 반면, 니체는 광야로 나가 정오를 맞이하라고 한다. 니체의 차라투스트라는 외친다. “차라투스트라는 무르익었다. 나의 때가 왔다. 이것이 나의 아침이다. 나의 낮이 시작된다. 솟아라, 위로 솟아라. 그대 위대한 정오여!” 아름다움 속에서 모든 모순이 해소되고 순간이 영원이 되는 ‘초인’의 시간이다. 순간이동처럼 좌충우돌하는 니체의 암호 같은 말씀 속에서 ‘초인’이 도대체 뭐하는 양반인지 니체의 배속에 들어가 보지 않은 한 누군들 제대로 알겠는가. 다만 ‘위대한 정오’란 그림자가 가장 짧아지거나 혹은 사라지는 시간인 것은 틀림없다.

동아시아에도 있다. 동진시대(317∼419) 도교의 마스터인 갈홍은 『포박자』에서 불사의 단약을 복용하면 한낮에 서 있어도 그림자가 없게 된다(立日中無影)고 구라치고 있다. 갈홍의 신선이나 니체의 초인이나 얼추 거기서 거기다. 또 있다. 『산해경』에 수마국이 있는데 여기에 사는 수마는 바로 서면 그림자가 없다(壽麻正立無景). 다들 그림자하고 무슨 원수가 졌는지 그림자로부터 벗어나려고 난리도 아니다. 나의 유쾌한 스승 장자께서는 우리에게 이런 이야기를 하나 해주셨다. 옛날에 그림자를 두려워하는 사람이 있었는데, 그림자를 떼놓기 위해 아무리 빨리 달려도 그림자가 몸에서 떨어지지 않았다. 자기가 느리다고 생각하고 더 새빠지게 달리다가 마 죽고 말았다. 그늘에 있으면서 그림자를 쉬게 할 줄을 몰랐으니 이 얼마나 어리석은 짓인가.(『장자』 「어부」) 우리 선조들은 이를 알았다. 담양에 가면 있다. 그림자를 쉬게 하는 정자, 식영정(息影亭)에서 부디 잠시 휴식하시기를.

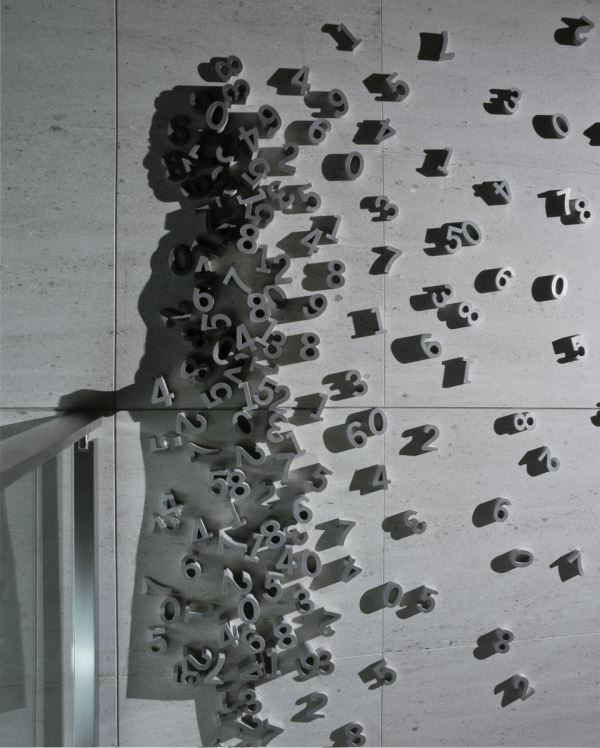

쿠미 야마시타 - 「시티 뷰, 2003」

쿠미 야마시타 - 「시티 뷰, 2003」

그림자(影)와 그늘(陰)은 다르다. 그림자는 본체와 직결되어 항상 ‘누군가의 그림자’이며, 그 본체가 대체로 한 개체이다. 반면 우리가 그늘을 말할 때는 본체라 할 만한 것을 생각하지 않거나, 하더라도 딱히 하나로 특정할 수 없는 복합체일 경우가 많다. 그리하여 그늘은 개체의 자폐증이 사라지는 곳이다. 다양한 그림자 작업을 하고 있는 작가 쿠미 야마시타의 「시티 뷰, 2003」은 우리 존재가 실상 그런 그늘의 존재임을 보여준다. 벽면에 흩어진 여러 숫자들의 그림자가 모여서 하나의 그늘을, 한 여인의 상을 구성한다. 타자들이 모여서 ‘나’를 만든다. 나는 수없이 많은 타자들이 만든 그늘의 영상이다. 그것을 나만의 고유한 것이라고 집착할 때 그림자가 발생한다. 이 그림자는 거울을 깨고 사라졌다가 언젠가 기어코 당신 앞에 칼을 들고 서게 될 것이다. 식영정(息影亭)에서 부디 잠시 휴식하시기를.

빛에 의해서 발생하는 것이 그림자이다. 그러나 우리 마음의 심층에서 그 역순의 화학이 일어날 때 위대한 예술이 탄생한다. 그늘의 연금술이 일어나는 것이다. 일본의 소설가 타니자끼 준이찌로는 『음예공간예찬』에서 서구 건축이 가지는 밝은 유리창과 전기광선 대신에 일본 건축이 가지는 은은한 촛불과 창호지에서 배여 나오는 유연한 그늘의 멋을 온갖 감각적 언어로 찬미하며 ‘음예’라고 불렀다. 그러나 타니자끼의 일본식 탐미주의가 발견한 음예에는 삶의 고단함이 빠져 있다. 공간의 그늘이든, 예술 작품 속의 그늘이든, 이마의 주름에 서린 그늘이든 간에 그늘이란 삶의 신산함과 쓸쓸함, 고뇌가 쩔고 삭여져서 묻어나올 때 깊이와 힘을 가진다. 오랜 손때에 의해 나무속에 숨겨져 있던 빛 같기도 하고 그림자 같기도 한 은은한 윤기가 배어 나오는 고(古)가구처럼. 산전수전을 다 겪은 고수 칼잽이의 부드러우면서도 거역할 수 없는 눈빛에 어리는 그늘처럼. 우리 속에 우글거리는 그림자들이 마네가 만났던 파리의 뒷골목 풍경처럼 스산하고 쓸쓸한 마음의 밑바닥에 모여서 서로의 어둠을 위로하고 어루만지며 어둠을 삭이고 삭일 때 문득 그늘이 일렁이게 된다. 김지하 시인은 “삭이는 것을 ‘시김새’라고 합니다. (중략) 시김새가 있을 때 그늘이 나타납니다. 예술가에게 그늘은 기쁨과 슬픔, 웃음과 눈물, 선과 악, 빛과 어둠…… 이런 것이 역설적으로 대립하면서 공존하는 이상한 영역”(『예감에 가득 찬 숲 그늘』)이라고 하였다. 일렁이는 이상한 영역의 그늘이 빛을 발생시킨다. 그늘의 화학이 빚은 빛을 우리는 앞서 렘브란트에서 이미 보았지만 그러나 심원한 그늘의 일렁임을 보기 위해서는 고갱의 마지막 대작 「우리는 어디서 왔으며, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가?」(이후 「우리는…」으로 표기)와 만나야 한다.

고갱 - 「우리는 어디서 왔으며, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가?」

고갱 - 「우리는 어디서 왔으며, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가?」

1897년 사랑하는 딸 알린이 폐렴으로 죽었다는 소식이 파리로부터 타이티 섬의 고갱에게로 전해졌다. 파리 화단의 몰이해, 악화된 건강, 은행은 거래 중지를 통보하고 시도 때도 없이 날아드는 빚 독촉, 그리고 딸의 죽음. 고갱은 자살을 생각하기 시작했다. 친구 몽프레에게 보낸 편지에 이렇게 썼다. “12월 한 달 동안 마음을 정리했다네. 그래서 죽기 전에 내 마음에 품어 두었던 대작을 그려 보기로 했지.” 그리고 그가 그린 작품이 이 불가사의한 그림이었다.

서로 이질적이면서 기이하게도 고흐과 고갱은 분명 같은 과다. 그들이 자살을 마음에 품었을 때, 그들은 다르지만 묘하게 유사한 그림을 그렸다. 고흐의 「까마귀 나는 밀밭」과 고갱의 「우리는…」가 그것이다. 이 두 그림은 전혀 다른 풍경이지만, 노랑과 파랑이 대비되는 동일한 구조로 되어 있다. 괴테의 색채론에서 노랑과 파랑은 근원의 색이다. 노랑은 밖으로 발산되려 하고, 파랑은 안으로 침잠하려 한다. 파랑이 안으로 아득히 깊어질 때 그것은 심연의 그늘 색이 된다. 고갱의 내면에 울분과 고뇌, 슬픔의 그림자가 쌓이고 그리고 삭여졌을 때 그의 화면에 푸른 그늘이 펼쳐지기 시작했다. 「우리는…」은 전면에 노란색 계열의 삶의 여정이, 배면에는 파랑색 계열의 신비적 그늘이 깔리면서 심원한 신화적 서사로 우리를 이끈다. 종교적이고 신화적인 심연의 푸른 그늘이 반짝이는 삶의 여정을 품고 허락한다. 이 그림을 그리면서 고갱은 자신의 과잉된 열정과 삶의 황량함을 용서하였다. 그는 그림자를 쉬게 할 그늘을 발견했던 것이다.

김홍도 - 「주상관매도」

김홍도 - 「주상관매도」

그림자가 깊어지면 죽음의 평야를 헤매게 되지만 그늘이 깊어지면 그윽함(幽玄)의 오솔길을 지나서 무(無)의 들녘에 이르게 된다. 우리의 김홍도는 그 무의 들녘에서 매화꽃을 보았다. 그의 아름다운 작품 「주상관매도(舟上觀梅圖)」, 화제(畫題)에는 “노년에 보는 꽃은 안개 속에 보이는 것 같네(老年花似霧中看)”라고 적혀 있다. 화면은 단순하면서도 대담하다. 배를 타고 강 이쪽 언덕을 막 빠져나오는 늙은 선비와 언덕 위의 매화나무, 그리고는 온통 무다. 조용히 언덕을 올려다보는 선비의 시선에 적요한 안개, 광활한 무의 들녘이 펼쳐진다. 그 무는 노선비, 아니 김홍도가 겪었을 숱한 영욕의 구비들과 삶의 상처들이 고요히 삭여진 그늘의 깊이이다. 그리고 그 그늘 위로 솟는 빛, 황홀한 깨달음 같이 매화꽃이 핀다.

여기에서 우리들의 그림자 이야기는 더 이상 갈 곳을 찾을 수 없다. 입을 다물고 그저 매화꽃을 바라보아야 한다. 그러나 우리 옛 그림이 나온 김에 못하고 남겨둔 이야기 하나는 마저 하고 마쳐야 할 것 같다. 아직 우리가 대답하지 않은 질문이 있다. “동아시아 전통 회화에는 왜 그림자가 없는가?”

이성희

이성희

◇미학자 이성희는

▷1989년 《문예중앙》을 통해 시인으로 등단

▷부산대(철학과 졸업)에서 노자 연구로 석사, 장자 연구로 박사 학위

▷시집 《겨울 산야에서 올리는 기도》 등

▷미학·미술 서적 『무의 미학』 『빈 중심의 아름다움-장자의 심미적 실재관』 『미술관에서 릴케를 만나다』 등

▷현재 인문고전마을 「시루」에서 시민 대상 장자와 미술 강의