노나라 제관이 돼지 머리를 놓고 제사를 지내면서 백 가지 복을 빌었다. 묵자가 듣고 말하였다.

“그것은 옳지 않다. 남에게 베풀기는 야박하고 남에게 바라는 것은 많다면, 사람들은 그런 사람의 베풂을 오히려 두려워할 것이다.

지금 귀신에게 돼지 머리를 놓고 백 가지 복을 빈다면, 귀신은 그가 장차 소와 양을 놓고 제사를 지낼까 두려워할 것이다.

옛 성왕들은 귀신을 섬겼지만, 제사를 올리는 것으로 그칠 뿐이다.

지금 돼지 제사로 백복을 빈다면 그가 부자가 되었을 때는 소와 양을 놓고 더 많은 것을 빌 것이므로 귀신은 오히려 그가 부해지기보다는 가난한 것이 더 나을 것이다.”

-묵자墨子/노문魯問-

지구에서 태양까지의 거리는 약 1억5천만km이다. 빛의 속도는 초당 약 30만km이다. 따라서 태양에서 발사한 빛은 8분이면 지구에 도착한다. 고대에 인류의 거의 모든 부족이 태양을 신으로 우러러 받들었다. 이름하여 태양신이다.

인지가 발달하여 과학혁명을 거친 현대 인류 누구도 태양을 신으로 경배하지 않는다. 비록 태양이 우리 행성의 생명의 근원이지만, 우주적 차원에서 보면 ‘무시해도 좋을’ 평범한 하나의 항성에 불과하기 때문이다. 이 사실을 어떻게 아는가? 과학적 방법 덕이다. 그러면 과학적 방법이란 무엇인가? 경험과 측정에 근거한 증거를 사용하여 현상의 원리를 밝히는 과정을 말한다. 쉽게 말하면, 머릿속으로 상상하는 게 아니라, 직접 경험을 한다는 말이다.

우주, 작게는 저 하늘의 별들을 상상할 때는 우리가 일상에서 쓰는 측정도구(미터법)로 계산하면 머리에 쥐가 날 정도로 10에 몇 승, 곧 10ⁿ으로 숫자가 커진다. 측정대상이 너무 크고 두텁고 멀기 때문이다. 미터법의 기본 단위는 미터(m.길이), 리터(l.부피), 킬로그램(kg.무게)이다. 하여 우주의 거리측정에는 새 단위가 필요했다. 광년光年이다. 빛이 1년간 달려가는 거리이다. 약 9조4천5백만km이다. 태양까지 빛에게는 고작 8분 거리이다. 1광년, 그 거리를 상상할 수 있는가.

지구는 태양의 행성이고, 지구를 포함한 태양 행성들의 집합이 태양계이다. 태양계는 우리은하에 속한다. 우리은하의 지름은 약 10만 광년이다. 두께는 약 15,000 광년이다. 질량은? ‘5조 태양질량’이라고 하는데, 비전문가라 수식을 표기할 수도 없다. 그냥 무지무지 큰 숫자라고만 상상한다.

태양은 우리은하에서의 위치는 어떠할까? 태양은 우리은하 내의 수천억 개의 별(항성)들 중에서 지극히 평범한 하나의 별일 뿐이다. 태양이 우리 생명의 근원인 것은 맞다. 그만큼 우리에겐 중요하다. 그렇지만 우리은하의 입장에서 보면, 지금 당장 폭발하여 사라진다 해도 우리은하는 아무런 미동도 하지 않을, ‘하찮은’ 존재인 것이다.

어디 이뿐인가. 우리은하가 다가 아니다. ‘우리은하’라 함은 은하가 하나가 아니지만, 우리가 속한 은하라고 해서 우리은하라 이름 붙인 것이다. 우주에는 우리은하 같은 은하가 ‘2조 개’에 달한단다. 우리은하와 가장 가깝고 큰 은하가 안드로메다은하이다. 우리은하와는 70만 광년 거리에 위치한다. 지구로부터는 250만 광년 떨어져 있다.

계산을 한 번 해보자. 태양 같은 별이 우주에는 몇 개나 있을까? 우리은하에 수천 억(어림잡아 5천억)개가 있다. 우주에는 은하가 2조개 있다. 그러므로 5천억×2조(개)가 된다. 5×10¹¹×2×10¹²=10¹×10¹¹×10¹²개이다. 지수를 모두 더하면, 1+11+12=24. 하여 10²⁴, 0이 24개 붙은 1,000,000,000,000,000,000,000,000이 된다. 이 숫자만큼 우주에 태양 같은 별이 존재하는 것이다.

우주의 나이는 138억 살쯤 된다. 지구의 나이는 46억 살쯤이다. 공룡은 2억4,500만 년 전부터 6,500만 년 전까지 1억8,000만 동안 지구의 주인이었다. 유인원과 인류의 중간 형태인 오스트랄로피테쿠스는 500만 년 전부터 50만 년 전까지 아프리카 대륙에 서식했다. 현재 우리인 호모 사피엔스는 20만 년 전에 지구상에 출현했다.

이 사실들은 과학적 팩트이다. 상상 속이나 탁상공론이 아니라 증명된 사실이란 말이다. 과학은 실험과 관측, 측정 등으로 증거로서 증명한다. 증명되지 않으면 과학이 아니다. 일상과는 너무 거리가 멀기에 대부분의 사람들은 모른다. 관심도 갖지 않는다. 그러나 꿩이 덤불에 고개를 처박고 있다고 해서 세상이 존재하지 않는 것은 아니다. 내가 모르면, 내 모르는 모든 세상들이 사라지는가.

이 광대한 우주, 억겁의 세월 속에 ‘나’는 누구인가? 풀잎에 맺힌 아침이슬, 해가 뜨면 증발해 버리고 마는 찰나의 삶, 그 삶의 의미와 가치는 무엇일까?

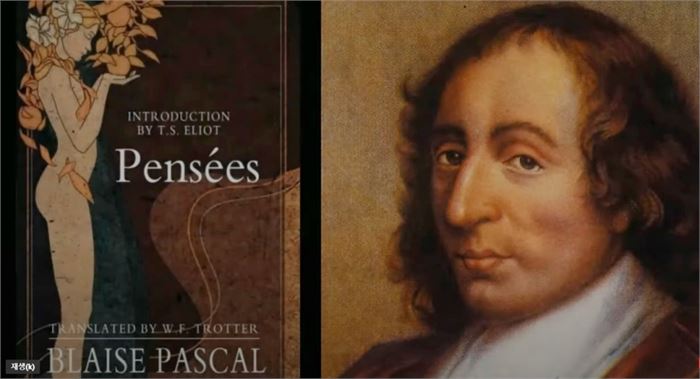

이쯤에서 ‘생각하는 갈대’, 파스칼의 『팡세』로 눈을 돌려보자. 이 책은 파스칼이 1662년 39세의 일기로 요절한 후, 1670년 그의 유족과 친척들이 그의 글을 모아 『종교 및 기타 주제에 대한 파스칼 씨의 팡세(생각)』라는 제목으로 펴낸 것이다. 책으로 출판하기 위해 기획된 작품이 아니다. 그냥 그때그때의 단상을 메모해 둔 것이다. 파스칼은 독실한 기독교 신앙인이었다. 하여 그의 생각들은 ‘변신론’(辯神論·신을 변호하는 이론)의 성격을 띤다. 파스칼의 시대적 한계와 변신론적 주장은 일단 접어두고, 텍스트 그 자체를 현대적 의미로 읽어보자.

『팡세』 프랑스어판 표지와 파스칼 [유튜브 북트래블 Book travel]

『팡세』 프랑스어판 표지와 파스칼 [유튜브 북트래블 Book travel]

생각하는 갈대

나는 내 존엄성을 공간에서 구할 것이 아니라, 내 사고思考를 조절하는 데에서 찾아야 한다. 내가 땅을 차지한다고 해서 가진 것이 더 많아지는 것은 아니다. 공간으로 따지면 우주가 나를 포함하고 나를 한 개의 점처럼 집어삼킨다. 그러나 사고로는 내가 우주를 포함한다. -단장111-

사람은 하나의 갈대에 지나지 않으며, 자연계에서 가장 약한 자이다. 그러나 그는 생각하는 갈대이다. 그를 부수는 데에는 온 우주가 무장할 필요가 없다. 한 줄기의 증기, 한 방울의 물로도 넉넉히 그를 죽일 수 있다. 그러나 우주가 그를 부수어버린다 해도 사람은 그를 죽이는 그것보다 훨씬 더 고귀한 것이니, 그는 자기가 죽는다는 것과 우주가 자기보다 우세하다는 것을 알고 있지만, 우주는 그런 것을 도무지 모르기 때문이다. -단장198-

이 무한한 공간의 영원한 침묵이 나는 무섭다. -단장199- <계속>

<작가/본지 편집위원, ouasaint@injurytime.kr>