少陵調소릉조

천상병

아버지 어머니는/고향 산소에 있고

외톨배기 나는/서울에 있고

형과 누이들은/부산에 있는데

여비가 없으니/가지 못한다.

저승 가는 데도/여비가 든다면

나는 영영/가지도 못하나?

생각느니, 아,/인생은 얼마나 깊은 것인가.

젊은 날, 이 ‘작은 무덤의 노래’를 읽으며 사뭇 인생은 깊을 것 같다는 생각이 들곤 했다. 그때에서 제법 먼 길을 걸어온 지금에야 돌아보면, 산다는 게 ‘생각느니’ 별스레 깊은 것도 아닐 성싶기는 하다. 의지보다는 욕망의 어릿광대였다는 의념, 강하다.

덥다. 책상 앞에 앉아 있어야 하는 일상이라 엉덩이 쪽에 땀이 배고 노곤해지면, 무시로 자전거를 탄다. 인생이 익어갈수록 근육이 줄어든다. 나이 들어 근력이 약해지면, 곧잘 몸의 중심이 무너져 잔 탈이 쉽게 난다. 골절도 다 근력이 쇠약해진 탓이 크다.

해넘이 무렵에 벌써 눕고 싶다. 이건 아니다 싶어, 서재를 나와 자전거 페달을 냅다 밟았다. 30여 분 거리의 반환점을 돌아오는 길에서 아랫동네의 후배를 만났다. 제법 오랜만이었다. 자전거 타는 결에 하우스에서 일하는 그와 서로 손을 들며 아는 체를 하곤 했는데, 요즘은 뜸했다.

후배의 동네 앞 정자나무 아래로 갔다. 벤치에 앉자마자 누가 먼저랄 것도 없이 담배를 꺼냈다. 그도 나도 소수파다. 여남은 명의 모임에 가면 나 이외에 담배 찾는 사람은 두 명인 경우가 드물다. ‘담배 값도 만만찮은데, 한심하게 아직도······.’ ‘전 굳이 담배 안 끊을랍니다. 허지만 형님은 끊으이소.’ ‘와?’

후배는 티셔츠를 가슴께까지 걷어 올렸다. 명치에서 배꼽 아래까지 복부절개 흔적이 뚜렷했다. 한 달여 전 위암 수술을 받았다고 했다. 특별한 자각증상은 없었다. 체했다고 무심히 넘긴 소화불량이 보름 넘게 지속됐다. 병원에 갈 수밖에 없었다. 진찰 결과 이미 위암 4기였다. ‘5년 생존율이 25%에서 45%랍니다’고 남의 일처럼 정말 대수롭지 않게 말했다.

그가 불교에 조예가 깊다는 것은 알고 있다. 그러나 앎과 그 앎을 일상에서 실현하는 것은 별개문제임도 알고 있다. 그는 평소와 조금도 다름이 없었다. 불이不二와 똥주머니, 그리고 <귀천歸天>의 ‘아름다운 소풍’이란 짤막한 단어와 어귀만 담담히 나열했다.

그는 나를 안다. 하여 설명을 붙이지 않은 것이다. 삶과 죽음이 둘이 아니라 하나이다. 육신이란 결국 똥주머니일 뿐, 연연해하고 집착해야 할 대단한 존재는 아니다. 그는 ‘준비’를 한다고 했다. 가까운 친척을 찾아뵀다. 단풍은 한 번 더 봐야지. 내년의 답청은 할 수 있을는지, 들꽃과 산꽃을 한 번 더 볼 수 있을는지, 내 복은 어디까지일는지······. 듣고 있자니, 담배갑에 손이 아니 갈 수 없었다.

[유튜브 김영선TonyKimDaily]

[유튜브 김영선TonyKimDaily]

뇌졸중으로 자리보전하고 있는 어머니, 시어머니 간병만으로도 힘든 아내, 그리고 아직 책가방을 메고 있는 막내, 혼자 속울음은 울고 있지는 않는지. 아마 내 앞에서처럼 담담해 하지는 못할 터인데······. 아무리 호연타한들 이 울음거리들 앞에서 ‘아름다운 소풍’일 수 있을까. 그러나 그는 내 관견 너머 멀찍한 ‘세상인식’에 이르러 있는지도 모를 일이다.

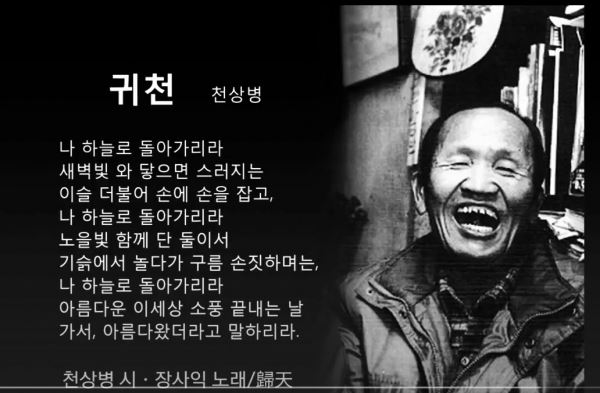

歸天귀천

천상병

나 하늘로 돌아가리라.

새벽빛 와 닿으면 스러지는

이슬 더불어 손에 손을 잡고,

나 하늘로 돌아가리라.

노을빛 함께 단 둘이서

기슭에서 놀다가 구름 손짓하며는,

나 하늘로 돌아가리라.

아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날,

가서, 아름다웠노라고 말하리라······.

서 발을 움직여도 돈이 든다. 가장 먼 길, 저승길에 여비가 아니 들랴. 저승길의 여비는 뭘까? 울음거리다! 아무런 울음거리를 남기지 않아야 비로소 저승길로 떠날 수 있다고 한다면, 아무도 죽을 수 없을 것이다.

인생이란 그래서 울음으로 시작해 울음으로 끝나는가 보다.

조송원 작가

조송원 작가

<작가/본지 편집위원, ouasaint@injurytime.kr>