박쥐는 초음파의 메아리를 이용해 어둠 속에서 사물을 감지한다.

박쥐는 초음파의 메아리를 이용해 어둠 속에서 사물을 감지한다.

사람이 들을 수 있는 소리는 저음에서 고음까지 대략 20~20,000Hz, 하지만 박쥐는 사람에게 고음처럼 들리는 소리를 넘어 사람이 들을 수 없는 초음파까지 듣는다( 1,000~120,000Hz). 또한, 박쥐는 어마어마한 성량을 지닌 울트라 소프라노다. 입과 코를 통해 50~120dB(데시벨) 정도의 세기로 뿜어내는 초음파를 가청주파수 세기로 표현하면 요란한 도심이나 공장의 소음만큼 시끄럽다. 인간에게 고요하게 느껴지는 밤의 어둠 속에서 박쥐는 엄청나게 시끄러운 고함을 지르고 다니는 셈이다.

새들이 짹짹거리는 것처럼 박쥐도 초음파로 지저귄다. 박쥐는 이 초음파 펄스의 메아리를 이용해 어둠 속에서 사물을 감지한다. 왼쪽 귀와 오른쪽 귀에 도달하는 메아리의 시간 차이를 비교해 사물의 위치와 방향을 알아낸다. 멀리 있는 물체는 투과성이 큰 저주파를 사용해 대략적인 위치를 파악하고, 가까이 있는 대상은 고주파를 통해 세부 모양을 감지한다. 이런 방식으로 칠흑같이 어두운 숲속에서 나뭇가지와 바위를 피해 달아나는 먹이도 사냥한다. 특히, 날아가는 먹이를 쫓아가는 동안에는 음의 높낮이가 변하는 도플러 효과(Doppler effect)를 이용한다.

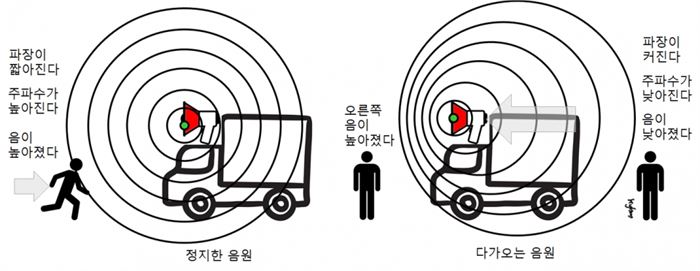

음원이 움직이거나 소리를 듣는 사람이 움직이면 소리의 파장, 주파수, 음이 달라진다.

음원이 움직이거나 소리를 듣는 사람이 움직이면 소리의 파장, 주파수, 음이 달라진다.

호수에서 정지한 채로 발을 휘저어 동심원의 파문을 만들고 있는 오리를 상상해 보자. 오리는 파원이고 오리의 발길질로 물결의 주기와 파장이 결정된다. 파동의 속력은 ‘길이’에 해당하는 ‘파장’에 ‘시간’에 해당하는 ‘주기’를 나눠 얻는다(속력=파장/주기). ‘주파수’는 ‘주기’의 역수이므로 파동의 속력은 결국 파장과 주파수의 곱이다(속력=파장 주파수).

그런데, 오리가 앞으로 움직이며 파문을 만들면 앞부분과 뒷부분의 파장이 정지했을 때 만들어내던 파장과 달라진다. 오리가 제자리에 있는 경우에는 ‘주기’만큼의 시간을 기다려야 새로운 파문이 생기지만, 먼저 만든 파문이 채 번지기도 전에 오리가 앞으로 이동하며 새로운 파문을 만들면 오리 앞부분의 물결 파장이 짧아진다. 같은 원리로 앞으로 나아가는 오리 뒤쪽의 파장은 길어진다. 여기서 중요한 사실은 물결의 속력이 오리의 운동과 무관하게 일정하게 유지된다는 점이다. 파동의 속력은 호수라는 매질의 탄성이 정하는 고유한 값이므로, 파장이 짧아지면 주파수가 높아지고, 파장이 길어지면 주파수가 낮아지면서 파동의 속력은 변함없이 유지된다.

결과적으로, 물결을 소리의 파동으로 바꿔서 생각해보면 다가오는 음원은 정지한 상태에 비해 높아진 음으로 들리게 된다. 파원이 정지해 있더라도 듣는 사람이 다가가면 음이 높게 들린다. 즉, 다음 차례의 파문이 아직 오지 않았는데 듣는 사람이 먼저 다가가 조금 빨리 다음 파문을 들은 셈이다. 따라서, 정지한 음원이 만드는 소리 파동도 다가가며 들으면 주기가 짧게 느껴지고 높아진 주파수의 음으로 들린다.

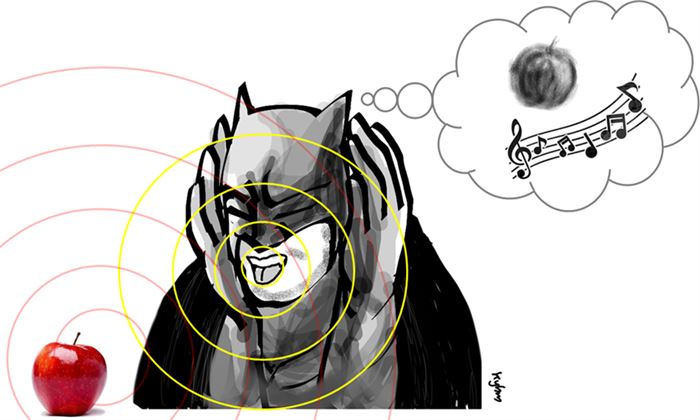

박쥐가 머릿속에서 소리로 만들어 낸 이미지는 시각적 이미지와 비슷할까?

박쥐가 머릿속에서 소리로 만들어 낸 이미지는 시각적 이미지와 비슷할까?

이렇게 파동이론은 소리로 사물을 감지하는 원리를 설명할 수 있지만, 박쥐가 이 어려운 물리 이론을 이해하고 있을 리는 없다. 박쥐는 어둠 속에서 본능적으로 듣고 느낄 뿐이다. 박쥐로서 살아가는 것이란 어떤 느낌일까? 잠시 상상해 보자. 당신은 앞을 볼 수 없어 오로지 소리에만 의존해 주변 위치를 가늠해야 하는 시각장애자다. 심지어 당신은 촉감을 느낄 팔과 다리도 없는 다중 장애를 지니고 있어 늘 허공에 떠 있는 듯한 느낌으로 살아가고 있다. 대신 아주 예민한 귀를 지니고 있다. 혀끝으로 입천장을 막았다 열며 만들어내는 “딱!” 소리의 메아리를 통해, 머리 위 천정의 높이, 오른쪽에 놓인 책상, 뒤편에 서 있는 도우미의 존재까지 알 수 있다. 하지만 당신은 한 번도 시각을 지녀본 적 없다. 그래서 소리로 물건의 위치와 주변 풍경을 알아낼 때마다 앞이 잘 보이는 도우미는 항상 당신에게 물어본다.

“혹시 보이세요?”

시각에 익숙한 일반인은 소리를 들으면 청각 정보를 해석하는 뇌 영역이 활성화된다. 하지만 소리를 통해 물체의 위치를 파악하는 방법에 익숙한 시각장애자의 경우에는 소리가 뇌의 시각피질 영역을 활성화시킨다는 사실이 최근 연구에 의해 밝혀졌다. 비록 박쥐만큼은 아니더라도 인류도 오래전에는 어둠 속에서 살아남기 위해 소리로 방향과 위치를 제법 정교하게 가늠할 수 있는 ‘방향정위(echolocation)’ 능력을 지니고 있었는지 모른다. ‘시각’에 지나치게 의존하는 동안 그 능력이 퇴화해 지금은 뇌가 소리를 단지 청각 정보로만 받아들이지만, 소리에 의존해 살아가는 시각 장애인은 소리가 청각 정보에만 머물지 않고 시각 정보로 확장되는 것은 아닐까? 뇌 속에서 소리로 만들어낸 이미지는 초음파 영상장치가 제공하는 것처럼, 눈앞에 놓인 사과의 모습을 닮았을까? 시각장애자가 머릿속에서 소리로 그려내는 그 풍경을 시각을 지닌 이들도 얻을 수는 없을까?

초음파 소리를 이용하면 사과를 보지 않고도 사과의 이미지를 얻을 수 있다. 박쥐와 시각장애자의 뇌에서도 유사한 일이 일어날까?

초음파 소리를 이용하면 사과를 보지 않고도 사과의 이미지를 얻을 수 있다. 박쥐와 시각장애자의 뇌에서도 유사한 일이 일어날까?

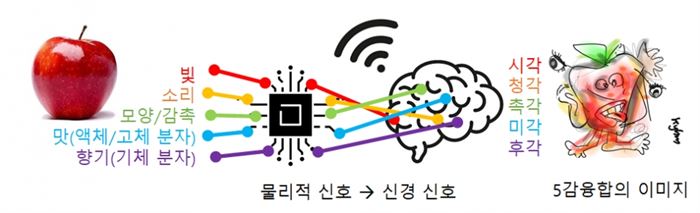

초음파 영상기술을 단계별로 구분해 보자. 우선 사과에 초음파를 투사해 반사된 소리를 마이크로 정교하게 수집한다. 측정된 소리 신호의 시간 차이, 음의 높이, 세기를 분석하면 초음파 소리가 반사된 각기 다른 위치를 추정해 낼 수 있다. 따라서, 소리 데이터를 분석해 3차원 이미지를 만들어 낼 수 있다. 엄마 배 속에서 손가락을 빨고 있는 아기, 신장 속에서 자라난 작은 돌, 무리한 운동으로 파열된 근육, 손상된 뼈, 구조물 속의 균열, 모두 초음파 소리로 그려낼 수 있다. 기계와 인간의 인지과정을 비교해 보면, 귀는 마이크의 역할을, 뇌는 신호를 수집하고 분석해 이미지를 재구성하는 컴퓨터의 기능을 하고 있다. 큰 틀에서 보면 이미지는 물리적 신호를 영상처리정보로 바꾸어 만들어진다.

피아노 건반에서 들려오는 ‘A4’ 음과 사과의 ‘붉음’은 사과가 지닌 본래의 모습일까? 우리는 A4 음을 듣고 1초에 동안 일어난 440번의 진동을 헤아리지 못한다, 사과의 붉은빛을 보고 백만분의 1m보다 짧은 파장으로 펼쳐진 전기장의 주기적 풍경을 보지도 못한다. 다만 우리는 A4 음과 사과의 붉음을 느낄 뿐이다. 물리적 신호는 눈과 귀라는 측정장치를 통해 생화학적 신경 신호로 바뀌고, 뇌는 수집된 그 정보를 분석해 재구성한다. 내가 느끼는 A4 음과 붉음의 느낌은 다른 사람의 뇌에서도 동일하게 일어날까? 물리적 신호를 측정하는 장치의 정밀성도 중요하지만, 정보를 분석해 영상으로 만드는 프로그램도 중요하다. 만약 영상을 구성하는 프로그램의 알고리즘에 문제가 있다면 기괴한 이미지가 만들어질 수 있다. 눈의 문제가 아니라 뇌의 문제로, 붉은색을 보고 파랗게 느껴지고 파란색을 보고 붉게 느껴지더라도 타인은 그의 느낌을 알 수 없다. 인간과 비교해 색감은 열등하지만, 후각이 발단한 개가 냄새로 그려낸 풍경은 어떤 모습일까? 보고, 듣고, 만지고, 맛보고, 냄새 맡은 오감의 느낌은 모두 뇌가 만든 결과물일 뿐이다. 우리가 경험하는 것은 사과가 지닌 진정한 물리적 모습이 아니다.

물리적 신호를 뇌 속 신경 신호로 직접 연결할 수 있다면 눈, 코, 혀, 귀, 손발의 감각기관이 몸에 없어도 WIFI를 통해 기계와 접속해 정보를 얻을 수 있다. 내 머릿속에서 오감의 신호로 통합되고 재구성된 ‘사과’는 어떤 모습일까? 어쩌면 미래 인류는 화가의 예술적 창작과 유사한 방식을 기술적으로 구현할지 모른다.

물리적 신호를 뇌 속 신경 신호로 직접 연결할 수 있다면 눈, 코, 혀, 귀, 손발의 감각기관이 몸에 없어도 WIFI를 통해 기계와 접속해 정보를 얻을 수 있다. 내 머릿속에서 오감의 신호로 통합되고 재구성된 ‘사과’는 어떤 모습일까? 어쩌면 미래 인류는 화가의 예술적 창작과 유사한 방식을 기술적으로 구현할지 모른다.

눈, 코, 귀, 입, 손, 혀의 감각기관이 몸에 붙어있지 않으면 어떨까? 하늘 높이 날아가는 드론이 측정한 신호를 WIFI로 내 컴퓨터에 전송하듯, 뇌가 전 세계에 흩어진 기계장치에 접속해 정보를 받아들일 수 있다면? 미래의 인류는 다양한 물리 신호를 WIFI로 수신받아 해당 뇌 부위에 직접 전송할 수 있는 기술을 구현할지 모른다. 아마도 장애는 뇌공학 기술과 만나 극복될 것이다. 박쥐가 청각 정보를 시각 정보로 확장하는 것처럼, 오감의 다양한 정보를 시각피질에서 융합시키면 어떻게 될까? 이를테면 시각 정보뿐 아니라, 느끼고 경험한 오감의 정보를 합치고 재구성한 공감각적 융합. 화가의 예술작품이 그렇게 탄생하는 것이라면 미래 인류는 예술적 창작과정을 기술로 구현할지 모른다. 장미 가시에 찔려 생을 마감한 시인 ‘릴케’는 사랑의 간절함을 시에 담아냈지만, 첨단 뇌공학의 관점에서도 아주 흥미롭게 읽힌다.

내 눈을 감기세요

그래도 나는 당신을 볼 수 있습니다

내 귀를 막으세요

그래도 나는 당신 말을 들을 수 있습니다

발이 없어도 당신에게 갈 수 있고

입이 없어도 당신을 부를 수 있습니다

김광석 교수

김광석 교수

◇김광석 교수

▷부산대학교 나노과학기술대학 광메카트로닉스공학과 교수, 나노물리학자

▷양자점, 양자링 같은 인공나노구조물이나 나노소재에서 일어나는 양자광학적 초고속현상을 주로 연구하고 생체조직의 광영상기술도 개발한다.

▷10여 년간 과학영재 고등학생 대상의 다양한 실험프로젝트를 운영 중이며 국제신문 <과학에세이> 칼럼 필진으로도 참여하고 있다.