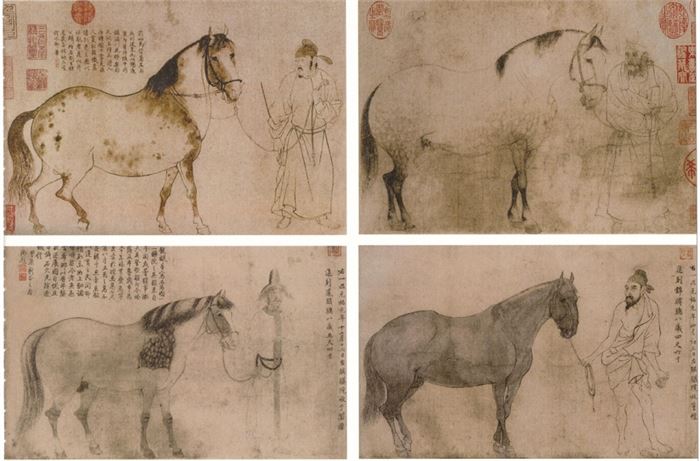

이공린(李公麟, 북송, 1049~1106) - 오마도(五馬圖)(부분)

이공린(李公麟, 북송, 1049~1106) - 오마도(五馬圖)(부분)

248 - 색욕이 불길처럼 타오르고 명리가 엿처럼 달콤해질 때면, 곧 한 생각을 옮겨 병들어 죽은 후의 내 백골(白骨)을 보라

색욕(色慾)이 불길처럼 타오를지라도

병들 때를 생각하면 문득 그 흥이 식은 재 같아지고

명리(名利)가 엿처럼 달콤할지라도

죽을 때를 생각하면 곧 그 맛이 밀랍을 씹는 듯하다.

그러므로 사람이 항상 죽음을 걱정하고 병을 염려한다면

가히 헛된 짓을 버리고 참마음을 기를 수 있다.

- 火熾(화치) : 불길처럼 타오름. 熾는 ‘불길이 세다’ 의 뜻. 熾烈(치열)하다

- 及(급) / 到(도) : 이르다, 미치다.

- 便(변) : 문득, 곧, 즉시, 이내. * 便은 纔(재 이야말로)와 함께 『채근담』에서 가장 자주 나오는 부사어로 당시(當時)의 백화문(白話文)의 어투인 듯하다.

- 寒灰(한회) : 불 꺼진 싸늘한 재.

- 飴甘(이감) : 엿처럼 달다. 飴는 엿.

- 死地(사지) : 죽을 처지, 임종(臨終).

- 嚼蠟(작랍) : 밀랍을 씹음. 즉 아무 맛도 없음을 뜻함. 嚼은 씹다, 맛보다. 咀嚼(저작)

- 幻業(환업) : 헛된 일, 죄업(罪業). 곧 색욕과 명리를 의미함. 業은 행위(行爲)를 비꼬는 말인 ‘소행, 짓’에 해당한다.

- 長(장) : 자라다, 기르다(자라게 하다).

- 道心(도심) : 참마음. 불교에서 말하는 보리심(菩提心).

이공린(李公麟, 북송, 1049~1106) - 오마도(五馬圖)(부분)

이공린(李公麟, 북송, 1049~1106) - 오마도(五馬圖)(부분)

◈ 『예기(禮記)』 악기편(樂記篇)에

君子樂得其道(군자낙득기도) 小人樂得其欲(소인낙득기욕). 以道制欲(이도제욕) 則樂而不亂(즉낙이불란) 以欲忘道(이욕망도) 則惑而不樂(즉혹이불락).

- 군자의 즐거움은 도를 얻는 것이고, 소인의 즐거움은 욕망을 얻는 것이다. 바른 도리를 가지고 욕심을 제어한다면 즐거워하되 어지럽지 않고, 욕심 때문에 바른 도리를 잊는다면 미혹(迷惑)되어 즐겁지 않다.

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>