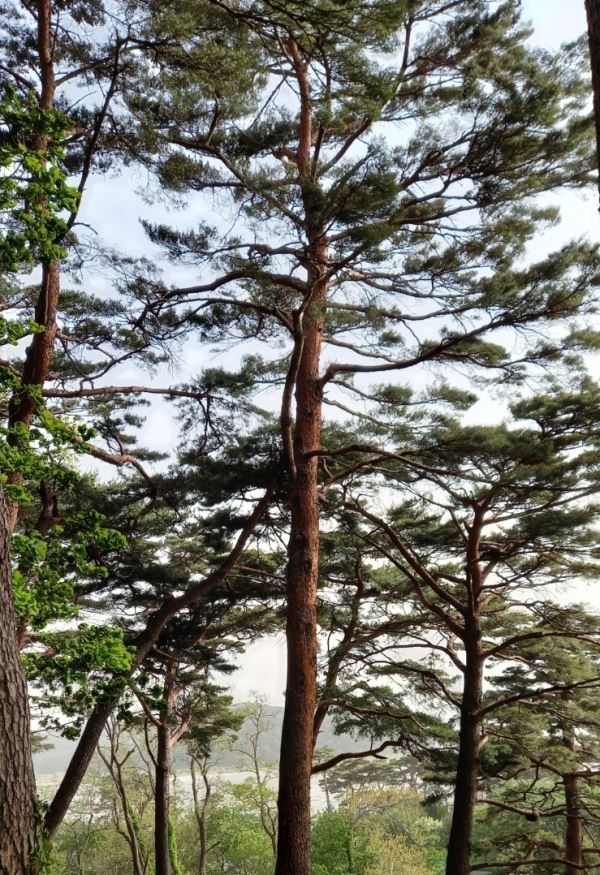

강원도 고성군 화진포 금강송

강원도 고성군 화진포 금강송

단군(檀君)의 후손인 우리 겨레가 박달나무((檀)가 아닌 소나무를 가장 으뜸으로 치며 숭상하는 이유가 무엇일까요?

우선 애국가 2절 '남산 위에 저 소나무'의 오상고절(傲霜孤節) 불굴의 기개를 좋아해서겠지요. 그래서 운동권의 '솔아, 솔아 푸르른 솔아'가 젊은 피를 끓게 하고요.

그러나 가장 큰 이유는 초가집, 기와집, 절과 궁궐까지 모두 소나무로 기둥과 대들보 서까래를 삼았고, 솔갈비와 장작, 숯으로 연료가 되어주고 솔순, 송화가루, 복령이 약재가 되어주고 송기가 흉년을 넘기는 초근목피의 으뜸으로 우리 민족의 가장 가까운 이웃이 되어 심지어 동빼기(윷놀이)를 하는 멍석의 그림도 솔잎을 빻아 그리고 눈사람의 눈썹도 솔가지로 만들었으니까요.

그리고 소나무의 송판을 널빤지라고 불렀는데 그건 사람을 묻을 때 쓰는 널을 만들었기 때문입니다. 우리가 어릴 때 학교의 복도와 교실바닥은 물론 민가의 마루도 모두 널빤지로 만들었는데 호기심 많은 아이들이 거기에 뚫린 옹이구멍 속을 들여다보며 놀았으니 옹이구멍은 낯설고 새로운 세상을 향한 호기심의 창(窓)이기도 했습니다.

그리고 또 솔방울(松子)이 있습니다. 다람쥐가 깡충거리듯 데굴데굴 굴러가는 살가운 모습과 옹골찬 불땀, 손바닥에 고이는 간지러운 촉감...

그런데 아주 뜻밖의 장점이 하나 더 있는데 그건 숲에 있는 모든 나무 중에서 가장 달빛과 어둠을 곱게 먹는 다는 것입니다. 그래서 수묵화의 으뜸 화제(畫題)가 되기도 하는데 실제로 제가 그걸 직접 느낀 일이 있었습니다.

2014년 세월호사건이 터지던 그 해에 저는 기장군의 오리라는 아주 펑퍼짐한 오지에 조그만 움막을 지고 200평의 황무지를 일구어 채소를 심고 밤에 글을 쓰는 주경야독의 한 해를 보냈습니다. 깊은 밤에 창을 열면 나지막한 앞산의 능선에 아이들의 낙서처럼 난삽한 잡목림의 실루엣 사이에 딱 한 그루의 소나무가 고요히 어둠을 먹어 담담하면서도 편안한 윤곽이 또 얼마나 당당한지 역시 나무의 왕은 소나무라는 생각이 들었습니다.

그 해는 세월호바람에 낮에는 주로 낮고 느리고 슬픈 음악만 나오고 밤에는 제가 응원하는 롯데자이언트가 연전연패를 하는 바람에 어디에도 마음을 달랠 데가 없었는데 창을 열고 밖으로만 나오면 은하수나 풀벌레울음소리 보다 더 살가운 소나무수묵화를 바라보며 마음을 달래었지요.

혹시 좀 호젓한 산골에서 밤을 새게 되면 유심히 한 번 살펴보세요. 역시 이 땅은 역시 소나무의 땅이라는 걸 느낄 겁니다.

사진의 소나무가 어둠을 먹는 모습을 상상해보시기 바랍니다.

<시인, 소설가 / 2018년 해양문학상 대상 수상>