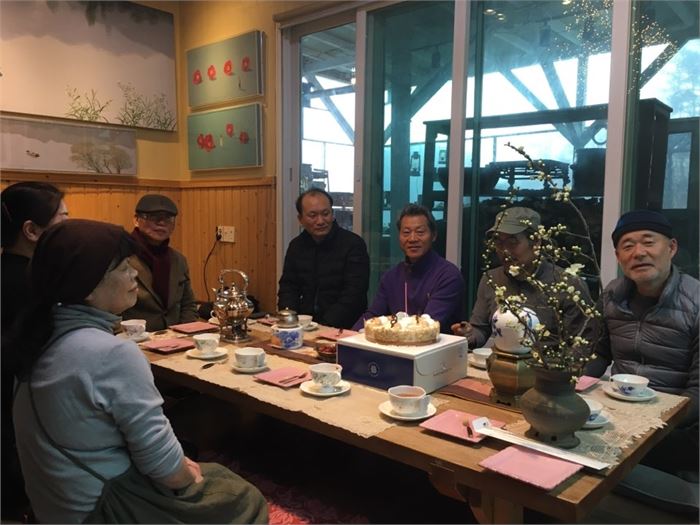

‘차를 사랑하는 사람들’의 신년 차회가 15일 경남 하동군 악양면 동매리에 있는 박현효 화백의 집에서 열리고 있다.

‘차를 사랑하는 사람들’의 신년 차회가 15일 경남 하동군 악양면 동매리에 있는 박현효 화백의 집에서 열리고 있다.

2020년 2월 15일 일요일 오후 4시쯤 허연 봉오리가 소담스럽게 달린 삼지닥나무 가지 사이로 눈발이 흩날렸다. 바람이 불고 추운 날씨이지만, 어느 따사롭고 감미로운 날의 기억처럼 지리산이 필자를 송두리째 안아주는 푸근함을 느꼈다.

먼저 도착한 사람도 있었지만 경남 하동군 악양면 회남재를 넘어가는 산속에 있는 산막 같은 집에 천천히 한 사람, 또 한 사람이 찾아들었다. 이곳은 박현효(朴現孝·59) 화백이 아내와 살고 있는 집이다. 전국 차 모임인 ‘차를 사랑하는 사람들’(회장 백경동)의 신년 차회를 하는 날이다.

큰 상에서는 김애숙 대렴차문화원장이 귀한 다관과 찻잔으로 홍차를 끓여 내고, 필자는 옆 작은 상에서 녹차를 우려냈다. 10여 명이 자리를 함께 했다. 상 두 곳에는 요즘 막 피어나는 매화가 소박하면서도 우아하게 화병에 꽂혀 있었다. 필자는 종종 지인들이 “화개 십리 벚꽃 보러 언제 가면 좋을까?”라고 물어오면 “벚꽃 때는 복잡하니 그 전에 더 아름다운 매화를 보러 오시라”라고 권한다. 매화는 크게 화려하지는 않지만 은은하면서 숨은 은자(隱者)처럼 비가 내려도 벚꽃마냥 지저분하게 떨어지지 않고 꼿꼿하게 오래 피어있다. 찻상의 매화도 마음을 비워버린 듯한 성징의 차와 새삼스러운 것은 아니지만 잘 어울렸다.

차회가 열리고 있는 거실에는 박 화백이 그린 섬진강 그림과 동백을 소재로 한 그림들이 걸려 있었다. 차를 몇 잔씩 마시고 다들 편안한 마음으로 느슨해지자, 박 화백은 TV모니터로 자신의 작품들을 보여주면서 간단한 설명을 해주었다. 필자는 차회 시작 전에 거실과 연결된 그의 작업실을 잠시 둘러봤다.

남해유배문학관 초대전 ‘유배 이야기’에 출품됐던 작품 ‘남해-유배연구’. 72.5×52cm, 아크릴.

남해유배문학관 초대전 ‘유배 이야기’에 출품됐던 작품 ‘남해-유배연구’. 72.5×52cm, 아크릴.

오늘 모임의 주됨은 새해 들어 첫 차회를 하는 일이지만, 장소가 그림을 그리는 전업 작가의 집이다보니 그림과 관련된 대화가 많았다. 그래서 박 화백의 그림과 관련해 짧게나마 미술기자를 역임했던 필자의 느낌을 정리해본다. 그에게 실례가 됐다면 미리 해량을 구한다. 박 화백에게 조금 들은 이야기로 작가로서의 그를 모두 그려낸다는 건 어불성설이지만 큰 줄기는 보이는 것 같았다.

경남 마산지역을 중심으로 작업을 하던 그는 서른이 채 되기 전에 경남 거창군 위천면 상천리라는 산골마을의 빈집으로 역시 미술을 전공한 아내와 외아들인 ‘나우’를 데리고 들어갔다. 그전에도 80년대라는 시대적 사명을 다하려는 듯 그의 그림은 다소 어둡고 칙칙한 면이 있었다. 가진 것 없는 젊었던 거창 시절에 그는 농기구 등 산골에서 목도하는 존재들을 그리기도 하고, 외롭고 허전한 징조가 드러나는 추상같은 리얼리즘적 작업도 해나갔다.

그러다 어느 날 경남 합천의 합천댐 인근으로 옮겼다. 그곳에서도 그의 내면적 그리움과 쓸쓸함을 그려냈다. 그곳에서 그는 겹으로 포개진 듯한 황토밭을 그렸다. 당시 그에게 밭이 상징하는 의미가 컸다. 밭은 산골 사람들에게 목숨이나 다름없었다. 그래서 그에게 밭은 생명·노동·가족의 양식·가장의 한숨·세상을 헤쳐 나가도록 하는 힘 등의 뜻이 담겨있었다.

박 화백의 작품 ‘memory 2018'. 53×33.4cm, 아크릴.

박 화백의 작품 ‘memory 2018'. 53×33.4cm, 아크릴.

그런 작업을 하다 그는 다시 경남 하동군 청암면으로 숨어들었다. ‘푸른 바위’란 뜻을 가진 청암에서는 그의 작품에 푸른 바위가 자주 등장한다. 바위만이 아니라 움막 같은 자그마한 집 위의 개간 공간은 동화(童畫)를 창작하는 산실로 묘사됐다. 그 산에서 농사를 짓는 모습의 사나이는 자신의 모습을 투영한 것일 수도 있지만, 처자를 이끌고 세상을 살아가는 모든 남자들의 고되고 묵묵한 뒷모습이기도 했다. 느리고 하염없이 곡괭이질을 하는 남자의 어깨는 닳고 또 닳고 있었다. 그의 작업이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것인가를 암시해주는 듯 했다. 청암에서 박 화백은 다시 지금의 악양으로 집을 직접 지어 옮기게 된다.

이곳에서 그의 작품 속에 자주 등장하는 나무·돌·꽃·사람·물·산은 더 이상 외로움과 확언할 수 없는 어떤 그리움이라는 한정된 범주에만 얽매이지 않게 된다. 꽃은 더 화려해지고, 등장인물도 더 멋지고 자신감 있는 형상으로, 화폭의 구상도 한층 자유롭고 유연해져 갔다. 화가로서의 그러한 작가적 역량이 더욱 빛을 발한 건 남해의 남해유배문학관에서 가진 ‘유배이야기’ 제목의 초대전(2013. 7.26~9.1)에서였다. ‘유배’라는 주제는 비단 미술 뿐 아니라 음악이든, 문학이든 모든 예술 장르에서 절대 가볍거나 함부로 다가갈 수 없는 다소 엄정하고 철학적인 함의를 내포하는 것이었다. 이때 전시된 박 화백의 작품들을 보면 그의 의식 속에 ‘혼자’, ‘절대고독’, ‘떠다님’ 등의 단어들이 유영했던 것으로 짐작된다. 이를테면 바다에 클 돌이 하나 떠다니는데 그 위에 자그마한 의자가 하나 놓여있거나, 동백꽃잎들이 바닷물 위에 둥둥 떠다니는 형상으로 엄숙한 주제를 어찌 보면 친화감과 정겨움이 있는 내용으로 잘 소화한 것이다.

박 화백의 작업실. 옆 모습의 모자 쓴 이가 박 화백.

박 화백의 작업실. 옆 모습의 모자 쓴 이가 박 화백.

물론 그 전인 창원상공회의소에서 가진 ‘악양에서‘ 기획전에서는 절제된 선으로 묘사된 바위들이 다양한 형태를 띠면서 탈속한 감상을 주는 또 다른 작품들을 선보이기도 했다. 그러다 ‘제25회 구십회전’(具十會展·2016.11.25~12.1)과 ‘제27회 구십회전’(2018.12.1~7)에 출품했던 작품 등에선 중견작가로서의 안정감과 무게감이 드러난다. 20대부터 현실에 참여하거나 산골의 빈집을 찾아다니며 캔버스나 마음속에 그려오던 이미지는 말할 것도 없고, 고생하며 고뇌하던 그 모든 삶들이 뭉텅 버무려져 하나의 커다란 공처럼 만들어진 것이다. 그 공이 어디로 굴러가든 마치 그 궤적을 따라 그려내는 듯한 화상(畫像)이 돼 버렸다. 그게 버려진 나무토막 위의 꽃이 되든, 망망대해의 한 점 섬이 되든 그대로 두어도 작품들이 농익고 있는 것이다.

이쯤에서 박 화백의 작업에 대한 이야기는 그치고 차회로 이어가겠다. 이날 지리산 청학동 마을에 사는 홍 모 여사가 흑산도에서 홍어 잡이를 하는 지인에게 부탁해 공수한 홍어와 찰밥으로 저녁식사까지 한 후 계속 음다(飮茶)를 했다. 백 회장이 고로쇠 물을 끓여 우려낸 차가 참석한 모든 차인들의 구미를 더 자극했다. 기타 연주자이자 가수 겸 작곡가인 야니 김도연(57) 단장이 이끄는 보컬팀의 연주가 한 시간가량 즐겁게 이어졌다. 물론 음다는 계속 이어졌다.

야니 김도연 악단장이 연주를 하고 있다.

야니 김도연 악단장이 연주를 하고 있다.

밤 10시가 돼서야 아쉬움 속에 억지로 신년 차회를 끝났다. 바깥에는 여전히 바람 속에 눈발이 흩날렸으며, 삼지닥나무의 봉오리들이 하얀 빛을 발하듯 솜처럼 가지마다 매달려 있었다.

<역사·고전인문학자, 교육학박사 massjo@hanmail.net>