조선시대 후반에 달성(達城) 서씨(徐氏) 가문에는 두 가지의 ‘필유당기((必有堂記)가 전한다. ’필유당‘이란 의미는 대충 이렇다. 경서·사서·제자·문집 등 서적들을 구비해놓고 후손 중에 학문을 좋아하는 사람이 나타나기를 바란다는 뜻이 담긴 공간이다.

그러면 달성 서씨 가문에 어떻게 이런 ‘필유당’이란 서재가 생긴 것일까? 이와 얽힌 이야기를 들어보자.

조선시대에는 지금처럼 책을 구하는 게 쉽지 않았다. 책을 판매하는 서점이 거의 전무하다시피 했으며 책값이 워낙 비싸 일반인들이 책을 사보기가 여간 어려운 게 아니었다. 그래서 대개의 선비들이 책을 빌려서 필사를 해서 보거나 그것도 어려우면 필사본을 빌려 다시 자신이 필사해 보는 게 일반적이었다.

조선시대에 큰 문중 등에서는 문집을 출판하는 경우가 있었지만, 기본적으로는 당시의 대표적인 출판시스템은 중앙이나 지방의 관아에서 출판하는 관판(官版)이었다. 물론 개인이 상업적으로 출판하는 경우도 있었지만, 선비들의 서가에 꽂히기에는 질적인 측면에서 문제가 없지 않았다.

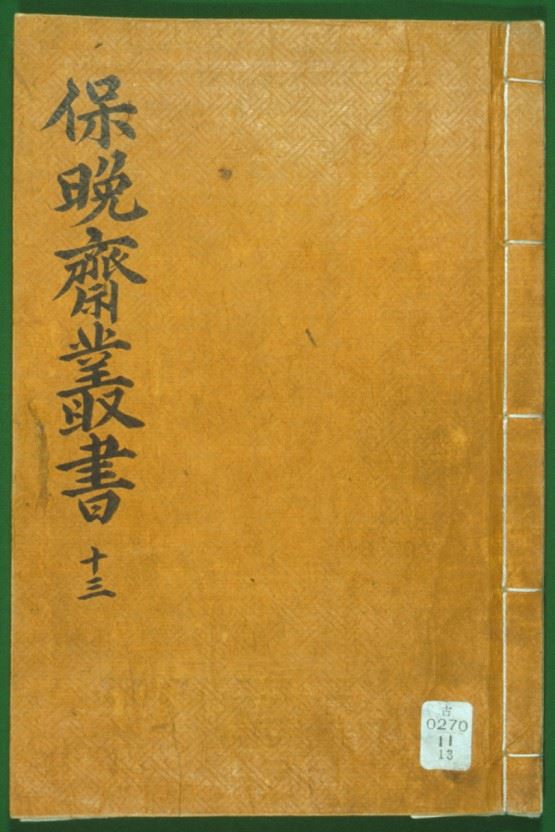

정조로부터 극찬을 받은 서명응의 '보만재총서'. 출처=한국민족문화대백과사전

정조로부터 극찬을 받은 서명응의 '보만재총서'. 출처=한국민족문화대백과사전

벼슬이 높을 경우 임금으로 책을 하사받기도 하고. 관에서 찍은 책을 구하는 게 일반적이었다. 때로는 중국에 드나드는 사신이나 역관(譯官)을 통해 구하는 경우도 있었다. 이럴 경우 엄청난 경비가 들었다. 그러다보니 조선시대에 장서가는 아무나 될 수 없었으며, 또 당대에 이루어지는 경우는 거의 없다고 봐야 할 것이다. 허균처럼 자신이 중국에 사신으로 갔다가 무리할 만큼 책을 구입해오는 경우는 예외적이었다.

그래서 조선시대에 수대에 걸쳐 책을 수집해야만 장서가가 될 수 있었던 것이다. 그것도 벼슬이 높거나 재산이 많아 다 쏟아 부어야 한다는 전제가 깔린다. 달성 서씨의 가문도 마찬가지였다. 돈이 많다고 벼슬이 높다고 해서 아무나 장서가가 되는 건 아니었다. 그만큼 책을 좋아하는 마음이 있어야 한다.

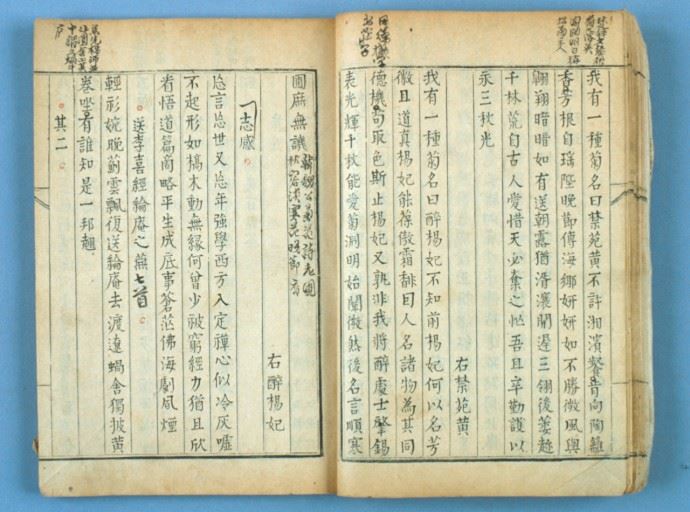

달성 서씨의 집안은 드물게도 대대로 책을 좋아하는 인물이 많았다. 그 인물들을 다 들 수는 없지만 『명고전집』 등을 남긴 서형수(徐瀅修·1749~1824)부터 간단하게 소개를 하겠다. 그의 부친은 흔히 북학파의 비조로 일컬어진 서명응(1716~1787)으로, 정조로부터 보만재(保晩齋)라는 호를 받았다. 정조는 서명응의 문집인 『보만재총서』를 보고는 “우리나라에 400년 동안 이런 거편(鉅篇)은 없었다(我東四百年, 無此鉅篇)”라며 극찬을 했다. 또한 그의 문집을 읽고는 시를 지어 내리기도 했다.

서형수의 학문과 사상은 이처럼 그의 집안에서 형성된 바 크다. 그는 자신의 대에 특히 서적의 수장에 크게 힘을 쏟았다. 서형수가 모은 서적들은 집안 자제들의 학문적 토양이 되었다. 그의 조카 서유본은 서형수가 서적을 모으는데 쏟은 열정을 ‘필유당기’에서 밝히고 있다. 그 기문을 보면 다음과 같다.

'필유당'을 지은 서형수의 '명고전집'. 출처=한국민족문화대백과사전

'필유당'을 지은 서형수의 '명고전집'. 출처=한국민족문화대백과사전

“대나무 언덕 서쪽에는 나무를 엮어 가리개를 만들고, 가리개 안쪽에는 땅을 정리하여 서재를 지었는데, 조용하고 깨끗하여 산속에 있는 듯 한 생각이 들었다. 내 중부(仲父) 되시는 명고(鳴皐) 서형수 선생께서는 그 안에 사부(四部) 등의 서적을 비치해놓으시고, 자제들이 그곳에 모여 학문을 익히도록 하셨다. 그러고는 그곳의 편액을 ‘필유(必有)’라고 하셨다. 옛날에 정기(丁覬)란 사람이 만 권의 책을 구입하고는 ‘내 자손 중에 틀림없이 학문을 좋아하는 자가 있을 것이다(吾子孫必有好學者)’라고 했는데, 서재 이름을 이렇게 지은 뜻은 여기서 나온 것이다.”라고 했다.

서형수는 이렇게 서재에 책을 모아놓고는 자제들이 그곳에서 공부를 하도록 했다. 집안의 자제들이 서재의 책을 읽은 후 책을 좋아하는 사람으로 성장하기를 바랐던 것이다.

서재를 지은 서형수 역시 ‘필유당기’를 지었다. 서형수의 내용은 길어 부분적으로 인용하겠다.

앞부분을 보면 다음과 같다. “나는 다른 장기는 없고 어려서부터 독서를 좋아했다. 한 집에 틀어박혀 10여 년 동안 다른 일은 하지 않았다. 점점 나이가 들고 식견이 조금씩 열리면서 늘 보던 책을 읽는 데에는 흥미가 적어지고 이것저것 새로운 책을 읽는 데 재미를 붙였다. … 소장하고 있는 책이 적은 데다 모든 것을 기억하기는 어려우므로 가리개·그릇·수레·말·의복 등을 모두 처분하여 책을 사는 비용에 충당했다. 이렇게 해서 구입한 사부의 서적은 경류(經類)가 19종, 사류(史類)가 30종, 자류(子類)가 25종, 잡류(雜類)가 34종으로 모두 108종이 되어 비단 포갑에 차례로 쌓아두었다. 이를 서재 하나에 수장하고는 ‘필유’라는 편액을 걸었다. 이것은 정기가 말한 ‘틀림없이 학문을 좋아하는 자가 있을 것이다’라는 말에서 따온 것으로 내 자손들을 위한 말이다. … … ”

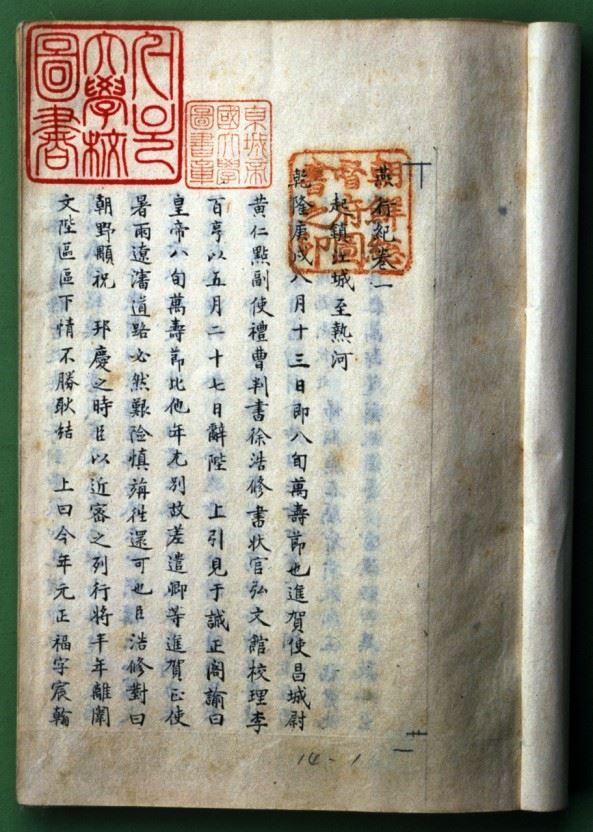

두 차례나 연행을 다녀온 서호수의 '연행기'. 출처=한국민족문화대백과사전

두 차례나 연행을 다녀온 서호수의 '연행기'. 출처=한국민족문화대백과사전

서형수가 지은 ‘필유당’에 수장된 서책은 아마 수천 권은 되었을 것으로 짐작이 된다. 그가 이렇게 많은 책을 구비해 놓으면 자손 중에 틀림없이 학문을 좋아하는 사람이 나타나리라는 희망을 서재 이름에 담은 것이다.

서형수는 이 글에 제갈량은 자손들에게 농사를 지으며 살라는 의미로 뽕나무 800 그루와 밭 15이랑을 남겨두었다고 하며, 조병이란 사람은 큰 부자가 되자 자손들에게 “몸을 구부리면 줍고 고개를 들면 취하라”라는 가훈을 남겨주었다고 한다. 몸을 움직이면 반드시 돈이 되는 일을 하라는 의미로 그런 것이다.

이처럼 서명응의 학문 정신은 두 차례나 청나라에 사행하면서 『연행기(燕行紀)』 등을 지은 아들 서호수, 손자 서유구에게 이어졌고, 당대 자손들 가운데 저서를 남기지 않은 인물이 없을 정도로 가학의 전통이 세워졌다. 손자 서유구는 조선시대를 대표하는 농학 백과사전인 『임원경제지』 등을 지은 것이다. 그는 홍한주가 일찍이 “두릉리 8000권의 장서가”라 일컫던 바로 그 인물이다. 서유구가 『임원경제지』를 지을 때 참고한 그 많은 책들이 ‘필유당’에 있었기 때문에 저술이 가능했던 것이다.

<역사·고전인문학자, 본지 편집위원>