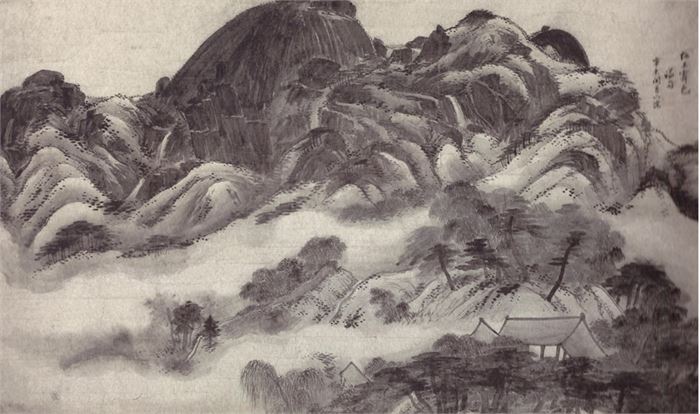

겸재(謙齋) 정선(鄭敾 조선 1676~1759) - 「인왕제색도(仁王霽色圖)」(79.2×138.2), 리움미술관

겸재(謙齋) 정선(鄭敾 조선 1676~1759) - 「인왕제색도(仁王霽色圖)」(79.2×138.2), 리움미술관

110 - 기이하고 새로운 것을 좋아하기보다는 평범하고 묵은 것을 소중히 하라

사사로이 은혜를 파는(베푸는) 것은 공론(公論)을 붙드니(따르니)만 못하고

새 친구를 사귀는 것은 옛 친구와의 정의(情誼)를 돈독(敦篤)히 함만 못하고

명예를 세우는 것은 숨은 공덕을 심으니만 못하고

기이한 절행(節行)을 숭상함은 평소 행실을 삼가니만 못하다.

- 市(시) : (시장에) 팔다.

- 扶(부) : 붙들다, 편들다(돕다).

- 公議(공의) : 공명정대한 의론, 공론(公論).

- 新知(신지) : 새로 알게 된 친구.

- 舊好(구호) : 옛 친구.

- 榮名(영명) : 영화로운 이름, 훌륭한 명예.

- 種(종) : 심다. 씨를 뿌리거나 모종을 심는 것.

- 奇節(기절) : 기이한 절행(節行).

- 庸行(용행) : 평소의 행동. 庸은 평소, 평상(平常)의 뜻.

문징명(文徵明, 명, 1470~1559) - 상군부인도(湘君夫人圖)(부분)

문징명(文徵明, 명, 1470~1559) - 상군부인도(湘君夫人圖)(부분)

◈ 『논어(論語)』 미자편(微子篇)에

周公謂魯公曰(주공위노공왈) 君子不施其親(군자불시기친) 不使大臣怨乎不以(불사대신원호불이) 故舊無大故(고구무대고) 則不棄也(즉불기야) 無求備於一人(불구비어일인).

주공이 아들 노공에게 말했다. “군자는 자기 친족을 소홀히 대하지 않고, 대신들로 하여금 자신의 의견을 써주지 않는다고 원망하게 만들지 않으며, 오래된 사람은 커다란 잘못이 없으면 버리지 않는다. 그리고 한 사람에게 모든 것이 다 갖추어져 있기를 요구하지 않는다."

* 故는 古(옛 고)와 통용자이나, 때로는 ‘까닭(연고)’ 이나 ‘허물(잘못)’ ‘변고(사고)’ 라는 뜻으로도 쓰인다. 또 부사어로는 ‘일부러(고의적으로)’ 라는 뜻이 있다.

◈ 『논어(論語)』 공야장(公冶長) 편에

子曰(자왈) 晏平仲(안평중) 善與人交(선여인교) 久而敬之(구이경지).

공자께서 말씀하셨다. "안평중(晏子)은 다른 사람과 사귀기를 잘하여 오래되어도 사람들을 함부로 대하지 않고 존경하였다."

<배움의 공동체 - 학사재(學思齋) 관장>